2024年東大国語 第4問 菅原百合絵「クレリエール」解答(答案例)・解説

今年の現代文は、第1問と第4問ともに女性筆者の文章。

第1問はエッセーかルポのような文章で非常に読みやすかったですが、第4問も読みやすい文章でした。

フランス文学を研究されている菅原百合絵先生の心の動きや苦労が伺い知れる、貴重な文章だと感じました。私は外国語がペラペラとはいかないので「へー、そういう感覚なんだ」と驚きと共に、興味を引かれる内容ですね。キレイな言葉遣いで、内容も繊細だったので、読後感がさわやかでした。

毎回書いていますが、現代文は回答者によって解釈のブレ、答案の表現のブレなどが激しい科目であるため、賛否両論が発生することは承知していますし、闊達な議論を奨励しています。

お気づきの点がありましたら、遠慮なくコメントをお願いします。

目次

敬天塾作成の答案例

敬天塾の答案例だけ見たいという方もいるでしょうから、はじめに掲載しておきます。

受験生の学習はもちろん、先生方の授業にお役に立てるのであれば、どうぞお使いください。

断りなしに授業時にコピペして生徒に配布するなども許可していますが、その際「敬天塾の答案である」ということを必ず明記していただくようお願いします。

ただし、無断で転売することは禁止しております。何卒ご了承ください。

※なお、本稿では最低限の読解や私(平井)の答案の紹介を行っています。

《より詳細な内容》に加え、《多くのサンプル答案に対する添削やアドバイス》などを2時間ほどかけて解説した授業動画もご用意しております。

ご自身でサンプル答案の添削に挑戦していただいた上で視聴いただくと、多くの気づきを得られます。

【平井基之のサンプル答案】

設問(一)

外国文学と母語との間には語彙や文法、表現などの違いがある。外国語の表現を学ぶにつれてその違いは感じにくくなるものの、完全に母語と同様の外国語を使いこなすことはできないということ。

設問(二)

クレリエールという外国語の意味を知ったことで、ただの空き地を見てもまばゆい木漏れ日を思い出すようになったように、外国語を習得すると世界が様変わりして見えるようになるということ。

設問(二)別解

クレリエールという外国語が、森の中にある木のまばらな空き地の部分を意味すると知ったことで、筆者がひらけた土地を見るたびに、まばゆい木漏れ日が挿す光景を想像するようになったということ。

設問(三)

母語の使用時には、直視したくない自分の欠点を心の奥に隠してしまう機能が、外国語でつぶやいているとうまく作動しなくなるため、自分の欠点を思わず口にして直面することになるということ。

設問(四)

外国語を口にすると忘れようと隠していた自身の欠点が思い出され直面することになるが、その欠点も自分の一部であると諦念することで、自分を美化しようと取り繕う気持ちから解放されるから。

※多少、字数が多めの答案になっていますが、短くまとめきれない私の力量不足以外の何物でもありません。あくまで、答案サンプルの一つであり、皆さんの考察の材料となることを願って作成したものですので、寛大な心でご覧いただけると幸いです。

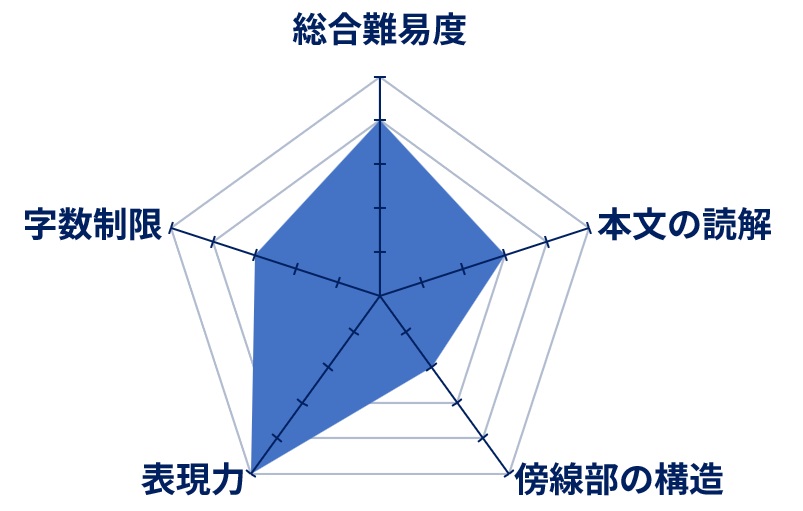

設問(一) ガラスは薄くなっていくが、障壁がなくなる日は決して来ない

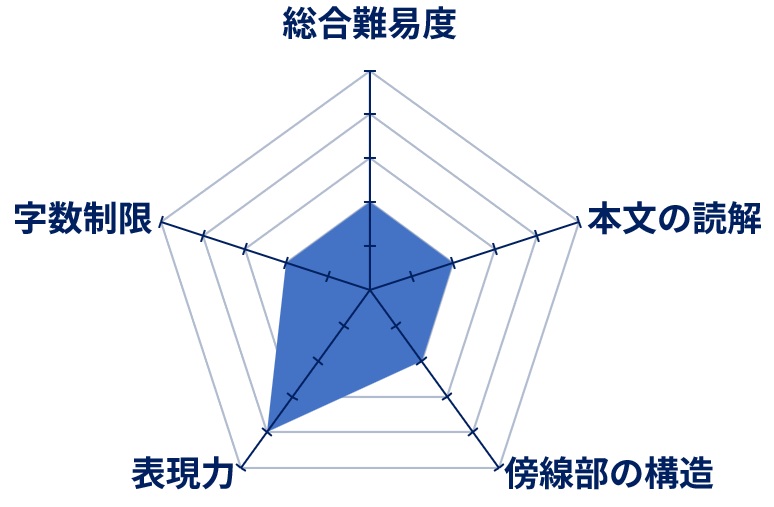

採点は5段階評価で標準を3とし、

難しいポイント1つにつき+1、

簡単なポイント1つにつき-1としています。

「傍線部の構造」は答案骨格の作りにくさです。

「表現力」は自分の言葉に言い換える難しさです。

「ガラス」は比喩表現

本文が読みやすいので、読解は難しくないでしょう。

フランス語を学んでいる際に、日本語のようにうまい表現が出てこないことがあって、困ってしまうという内容です。

この、日本語とフランス語の違いのことを「ガラス」と例えていて、それが「障壁」になっていると表現しています。ガラスも比喩なら、障壁も一応比喩です。ほぼ「ガラス」=「障壁」ですが。(細かくいうと、ガラスが障壁となっているという文脈ですが、細かいことは良いでしょう)

この比喩表現を、どのように比喩でない言葉に直すかが、一つ目の問題でしょう。人それぞれ違うでしょうが、適切な言葉を自分で考えてください。

傍線部は文の一部に引かれていますが、その文全体を見ます。(これは鉄則)

すると、傍線部の直前に「少しずつ言葉を覚えるにつれて」とあります。当然、フランス語の言葉(語彙)を増やすということでしょう。読み方によっては、日本語の語彙を増やすことも含まれるかもしれません。

すると、ガラスが薄くなっていくと書いてあります。語彙が増えれば、フランス語に適切な日本語表現や、日本語に適切なフランス語の表現が見つかる可能性が増えるため、相互の行き来がしやすくなるというような意味でしょう。

しかし、「障壁がなくなる日は決して来ない」ということですから、日本語とフランス語が同等になることはないということです。どんなに言葉を覚えても、100%変換できるようにはならないということですね。これも、答案に書けるようなちゃんとした日本語で、かつ比喩でない表現を見つけるのが大変ですね。

オマケポイント:文中に書かれていない情報や論理を補う

さて、なぜガラスは薄くなっても、なくならないのでしょうか。それは、当然フランス語と日本語が違うからです。

では、何が違うのでしょう。

これは、本文中には明確に書かれていません。書かなくても何となく想像できますし、伝わるから、ということかもしれません。

しかし、それを採点者にも求めるのは良くありません。

採点者は答案に書かれていない情報を好意的に補って読んでくれることはありません。そのため「日本語とフランス語が違う」とだけ書いても「何が違うのか」を読み取ってはくれません。私は自作の答案で「語彙や文法、表現の違いがある」として補いましたが、こうでも書かずに、ただ「違う」と書いても説明不足になります。

この2024年第4問は、各設問でこうして補わなければならない部分が登場しますので、気を付けてこの後を読んでください。

平井答案の解説

外国文学と母語との間には語彙や文法、表現などの違いがある。外国語の表現を学ぶにつれてその違いは感じにくくなるものの、完全に母語と同様の外国語を使いこなすことはできないということ。

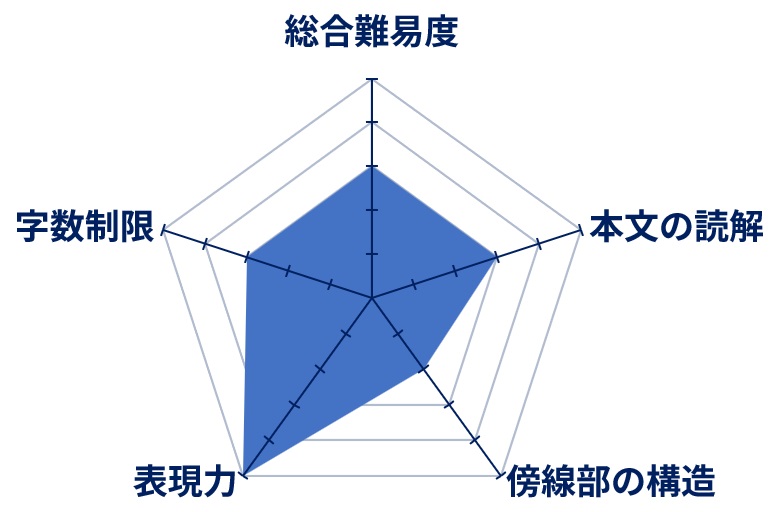

設問(二) 「世界の見方が変容する経験」

「どういうことか、本文に即して具体的に説明せよ」とは

傍線部がこれ以上ないほど抽象的です。

「世界の見方が変容する経験」なんていう、抽象的で説明のしようがない「格言」のような内容です。

これを、単に「どういうことか」と問われると、かなり厳しいでしょう。

「世界」とはなにか。ここでいう「世界」とは、日本やアメリカ、中国などの各国という意味でもなければ、地球上のありとあらゆる万物という意味でもないでしょう。

私なりに(独断と偏見で)傍線部の「世界」を言い換えてみると、筆者の五感を通して体験する全ての事象といったところでしょうか。いや、これでも何か違うような気がします。

そして、その「見方が変容する」もなかなか抽象的。「何かしらの情報を得ることによって、それまでとは異なる感覚で物事をとらえるようになる」というようなことでしょうが、やはり抽象的なことばで説明するしかなく、「何かしらの情報って何?」「異なる感覚って何?」となってしまいます。

そこで救世主登場。よく見ると、設問が「どういうことか」だけではなく「どういうことか、本文に即して具体的に説明せよ」となっています。

そう。つまり、極めて抽象的な傍線部であるがゆえに、その後に登場する「クレリエール」という単語を通じた体験談を答案に書いて良い(書くべき)設問だということでしょう。そうしないと難しすぎるし。

私はこのように解釈しました。

またもや比喩!

クレリエールの体験談に関しては、書いてある通りです。

森の中の空き地を表す単語を知ることで、空き地と木漏れ日が「結びつくようになった。」とのこと。

この「結びつく」も、比喩です。

空き地と木漏れ日が、本当にヒモか何かにつながれたわけではなく、筆者が勝手に連想するようになったということです。

これも、しっかり分かりやすい日本語になおすと良いでしょう。これも設問1の部分でも説明したとおり、文中に書かれていない部分を自分の言葉で補って説明するパターンです。

平井答案の解説

答案例1

クレリエールという外国語の意味を知ったことで、ただの空き地を見てもまばゆい木漏れ日を思い出すようになったように、外国語を習得すると世界が様変わりして見えるようになるということ。

答案例2

クレリエールという外国語が、森の中にある木のまばらな空き地の部分を意味すると知ったことで、筆者がひらけた土地を見るたびに、まばゆい木漏れ日が挿す光景を想像するようになったということ

・解説のとおりクレリエールの例を用いて答案を作成していますが、その後にもう一度「世界の見方が変容する経験」の説明として抽象的にまとめた部分を入れるべきかどうか、塾内で意見が分かれましたので、2通りの答案を作成しました。

・答案例1が、もういちど抽象的な説明に戻ってくる答案です。後半部分「外国語を習得すると世界が様変わりして見えるようになるということ。」として、書いています。

・答案例2は、具体的な説明に終始しているものです。ちなみに私個人的には答案例2のように、具体的な部分のみで答える方が「具体的に説明せよ」に応えていると思っているのですが、いかがでしょうか?

・「結びつく」の言い換えとして「空き地を見ても、~~を思い出すようになった」などと表現しました。

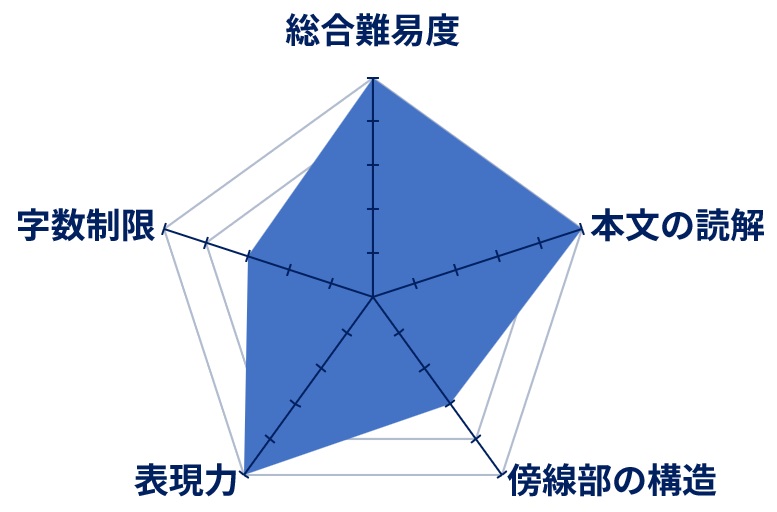

設問(三)「本当の答え」が口から飛び出てくる

「本当の答え」=「もうひとりの自分」=自分の瑕疵

傍線部のある段落は、同じことを何度も言っています。

冒頭で「母語でない言語は、「もう一人の自分」を発見させてくれる」と書いてあり、

傍線部で「「本当の答え」が口から飛び出てくる」と来て、

直後に「外国語という「ガラスの壁」を通すことではじめて、検閲と抵抗を潜り抜けて言葉になる」、

最後に「心のもっとも奥ふかくに秘匿されている自己を・・・あらわにするのだった。」とあります。

4度も同内容を書いているだけあって、要旨がつかみやすいです。

このことから、「もうひとりの自分」=「本当の答え」=自分の瑕疵=心のもっとも奥ふかくに秘匿されている自己

と、等式でたくさんの内容がつながります。(ちなみに、次段落でさらに等式が長くなります)

「本当の答え」とは?

では「本当の答え」とは何なのでしょう。

傍線部ウで「本当の答え」が口から飛び出してくる、とあって、その直後に「自分の愚かさ、認めたくない欠点・・・」と具体例が続きます。

そして、次の文で丁寧に「直視に堪えない自分の瑕疵」とまとめてくれています。これは嬉しい。「瑕疵」というのは「欠点」のことです。

ということで、傍線部を言い換えると「自分の欠点を、自分で口に出してしまう」ということです。いくら「どういうことか」の問題でも、これだけでは説明不足なので、例のごとく説明を足していきましょう。

諸々の説明を足そう

まず、いつも通り、文全体を見ます。

すると、まず傍線部直後に「ふと」とあります。こういうのが結構大事です。答案には「思わず」などと添えておきましょう。

さらにさかのぼると、「外国語で悩みごとの原因や解決法を思案していると」というような内容が書かれています。ついでに言うと、傍線部の直後にも「外国語という「ガラスの壁」を通すことではじめて言葉になる」などと書かれています。つまり、自分の欠点が口から出てしまうトリガーになっているのが、外国語だということです。

では、なぜ外国語がトリガーになるのでしょうか。

母国語(日本語)で喋って考えている時には、欠点が思わず口から飛び出すことはないのでしょうか?ここも、やはり明確に本文に書かれていません。外国語を使っているときに、口から飛び出るとしかかいていなくて、なぜそういう現象が起こるのか、メカニズムが書かれていないのです。

ということで、ここでもやはり、推測することになります。

あまりに本文から離れすぎると良くないですが、合理的に推測できる範囲で、なるべく説明するように答案にしてみてください。では答案例へ。

平井答案の解説

母語の使用時には直視したくない自分の欠点を心の奥に隠してしまう機能が、外国語でつぶやいているとうまく作動しなくなるため、自分の欠点を思わず口にして直面することになるということ。

設問(四) そのような・・・経験でもある

「なぜだと考えられるか」

この設問も問われ方が微妙に違います。

いつもは「なぜか」と問われているのと同じで理由説明の問題なのですが、正確には「なぜだと考えられるか」となっています。この微妙な違いについて考察していきましょう。

まず、傍線部を見ると、「そのようなほの暗い場所を自分のうちに見出し、認めるのは、不思議と静かな慰めを与えてくれる経験でもある。」とありますね。

後述しますが、「そのようなほの暗い場所」=クレリエール==空き地=追憶の間隙=「もうひとりの自分」=自分の瑕疵 となります。

それを「自分のうちに見出し」とありますので、自分の欠点を見出すということ。これは傍線部ウと同内容です。

ということは、傍線部エの前半部分は、傍線部ウと同内容ということ。つまり、新たに考えるべきは後半部分です。

しかし、後半部分は「認めるのは、不思議な・・・」となっているのですが、傍線部以外に説明が全くありません。欠点を見出すところまでは本文に書かれていますが、認めたあとのことは傍線部エにしか登場していないのです。

そこで「なぜか」と問うてしまうと、本文に何も書かれていないことを書かなければならなくなるため、「(あなたは)なぜだと考えられるか」として、受験生に裁量を持たせて自由記述させようとしているのではないかと考えました。

等式がいっぱい

では、次に等式の部分に行きましょう。

設問(三)の時点で、

「もうひとりの自分」=「本当の答え」=自分の瑕疵=心のもっとも奥ふかくに秘匿されている自己

という等式が成り立ちました。

最後の段落に入ると、またクレリエールの話題になり、伏線回収が起こります。

まず、第3段落で登場したクレリエールの語彙から転じて、「追憶の間隙」という用例が紹介されます。そして「もうひとりの自分」もクレリエールなのだと説明されます。

つまり「追憶の間隙」=「もうひとりの自分」となる。

そして次の文章では「空き地」と表現されて、「それは決して明るい場所ではないけれど、そのようなほの暗い場所」と続きます。

ということで、結局、色々な単語がイコールで繋がって、

「そのようなほの暗い場所」=クレリエール==空き地=追憶の間隙=「もうひとりの自分」=自分の瑕疵 (他のは省略)

と、今まで説明してきた様々なことは、全て正体がクレリエールだったのだ、チャンチャンというオチになるのです。

なぜ、認めると慰めになるのか

ここまで理解できたら、「なぜだと考えられるか」に答えていきましょう。

傍線部エでは、「自分の欠点を自分で見出し、認めると、慰めになる」というようなことが書いてあります。先ほど説明したとおり、前半の欠点を見出すところは傍線部ウと同じ。つまり、外国語を使っていると欠点が思わず口に出てしまうというものでした。

さて、心の奥の方にしまっておいた自分の欠点を突然思い出してしまったとき、皆さんはどのような感情になるでしょうか。

恐らく、恥ずかしい、申し訳ない、後悔、逃げ出したい、拒否、などあまり良い感情にはならないのではないでしょうか。

しかし、筆者の菅原先生は「不思議と慰めを与えてくれる経験」と書いています。慰めというくらいですから、プラスの感情でしょう。

そんな気持ちになるのでしょうか。

さて、この問題の隠れたテーマとして「文中に書いていない情報や論理を補う」がありましたが、ここでも登場します。

どうして慰めになるのでしょうか。

「新たな自分が見つかったから」とか「自己の認識につながるから」のように、それっぽく書くことはできますが、私は「新たな自分が見つかった」と「慰め」た繋がりませんでした。だって、新たな自分が見つかったら、それが嫌になるかもしれないですよね。

以下は私なりに考えて補った答案ですが、皆さんもぜひ考えて答案を書いてみてください。

平井答案の解説

外国語を口にすると忘れようと隠していた自身の欠点が思い出され直面することになるが、その欠点も自分の一部であると諦念することで、自分を美化しようと取り繕う気持ちから解放されるから。

・「諦念」とは、受け入れて悟るというような意味。まさにこの場面のようなときに使う単語です。

・「なぜ、欠点を認めると慰められるのか」に対する答えとして、自分を美化しようと取り繕う気持ちから解放されるから、と書きました。「自分なんてそんな素晴らしい人間じゃないし」とか「そんなすごいことできないし」など、ある意味諦めるというか、開き直ることで、自分の欠点を直さなければならないという使命感から解放されるのではないか、という意味です。

まとめ・講評

最後の設問(四)は難しかったですね。他の設問でも「足りない情報を補う」を使いましたが、設問(四)は頭が抜けて難しいと思います。

東大現代文は、毎年傾向が変わらないように見えて、変わっています。常にマイナーチェンジを繰り返していますが、それは気づく人にしか気づかないレベルであり、

ちゃんと研究していないとわからないような変化です。

しかし、解き方やアプローチの仕方は、確実に変わっています。

5年前、10年前の過去問でも有効ではありますが、対応しきれません。ちゃんと最新年度の問題を研究して対策しましょう。

【さらに深く学びたい方のために】

敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。

ご興味頂いたかたは、以下のリンクからどうぞご利用下さい。

※なお、本稿では最低限の読解や私(平井)の答案の紹介を行っています。

《より詳細な内容》に加え、《多くのサンプル答案に対する添削やアドバイス》などを2時間ほどかけて解説した授業動画もご用意しております。

ご自身でサンプル答案の添削に挑戦していただいた上で視聴いただくと、多くの気づきを得られます。