2025年東大日本史(第3問)入試問題の解答(答案例)と解説

東京大学の日本史の設問を「リード文」「設問」「資料文」それぞれで分析しています。

目次

リード文の分析

特にありません。飛ばします。

設問Aについて

設問文の分析(設問A)

ややこしい問われ方をしています。

メインで問われているのは「東海道整備にはどのような特徴があったか」です。東海道の特徴でもなければ、東海道はどのように整備されたかというわけでもなく、「東海道整備の特徴」についてです。

また、サブの条件として「徳川家康の意図に留意して」とあります。

ちょっと余談ですが、「〇〇の意図を答えよ」という問いって答えやすいんですよね。「〇〇は△△をしようとした」などと書けば良いので簡単です。そのため、「△△しようとした」のような文末表現にしがちになります。

しかし今回は「家康の意図に留意して」という条件があるだけで、メインで問われているのは「東海道整備はどのような特徴があったのか」です。なので文末を「△△しようとした」としてまとめてはいけません。

なお「関ヶ原の戦いの後」という時期の条件については難しくありません。登場する資料は全て関ヶ原の戦いの後ですので、自分の知識を混ぜる際に気を付けてください。

資料(1)

家康が関ヶ原の戦いに勝利して、豊臣政権の後継者になったという内容。東海道整備とはあまり関係がなさそうです。ひとまず飛ばします。

資料(2)

東海道の話が登場します。

家康が1601年に伝馬の制度を定めたそうです。伝馬の制度については事前の知識である程度は知っていないといけませんね。と言ってもそんなに色々しっているというものではない思います。恐らく「伝馬の制度」よりも「伝馬役」という用語で知っている人が多いでしょうが、物資や人を移動させる役目のことですね。宿駅の伝馬役を補う村を助郷といい、その役を助郷役と言います。

1601年という関ヶ原の戦いの直後に定めているということは、さぞかし大切なんだろうと思ってください。

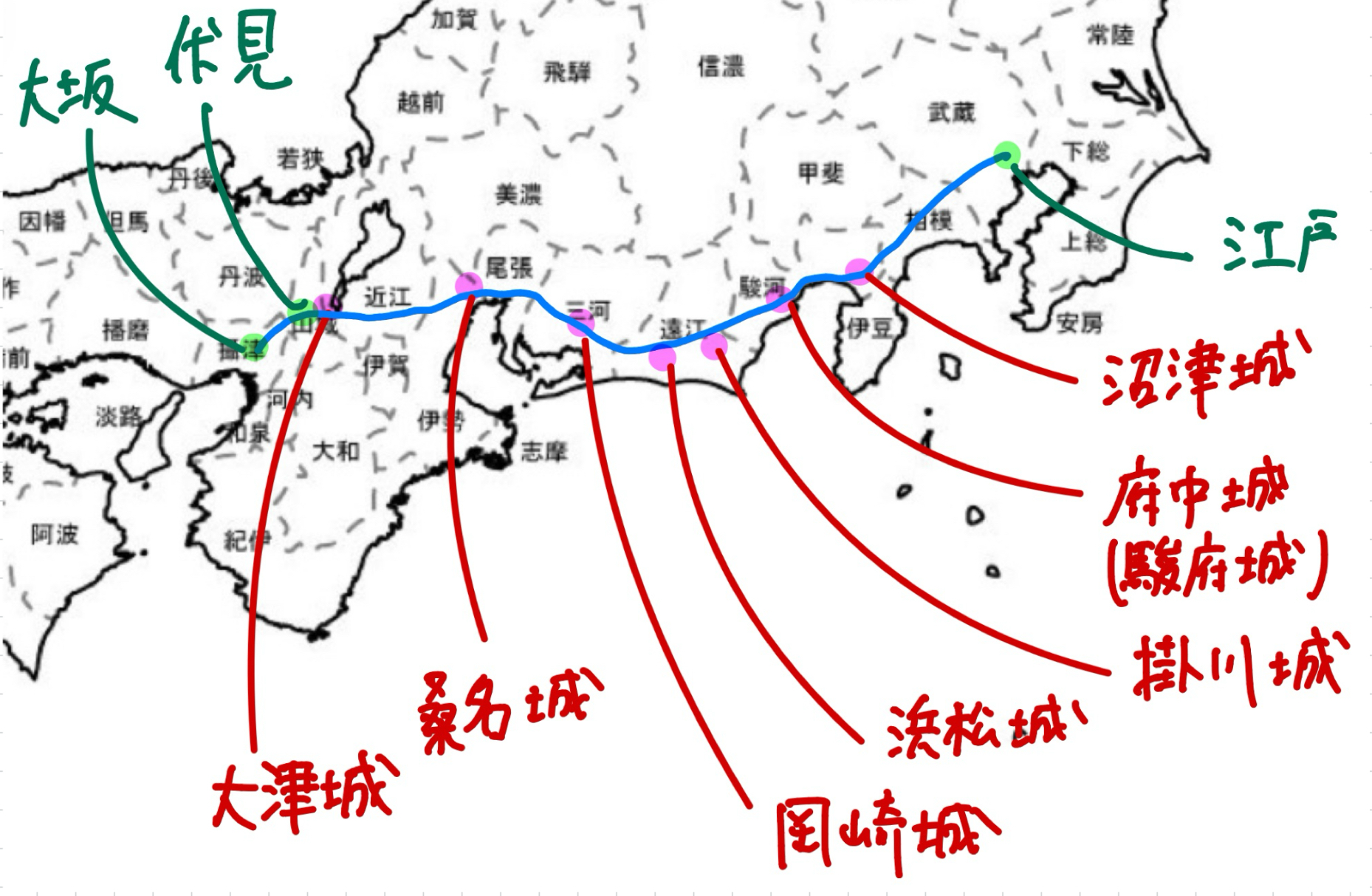

次に、様々なお城に譜代大名を配置した話が書かれていますね。ここは旧国名や地名を知らないといけないところですが、文脈から東海道沿いなのかなと予想した方は、ご名答!東海道沿いです。

試しに、大雑把な場所を調べて図示してみると、バッチリ東海道沿いでした。(手書きなので、細かいところへのツッコミはご容赦ください。)

ここに譜代大名を配置しているわけです。

譜代大名とは、三河以来の家臣や武田・北条の遺臣で、家康に仕えて大名に取り立てられた者です。石高は少ないが要職につきました。一方、外様大名は関ヶ原の戦い前後に徳川氏に臣従した大名です。石高は大きいが要職に付けずに辺境に配置されました。簡単に言えば、譜代大名の方が「味方度」が高いわけですね。

その譜代大名が東海道に沿って配置されたということは、東海道がそれほど重要だということです。

なお、今回の設問では「東海道整備の特徴」を問われていますが、譜代大名を東海道沿いに配置したことが「整備の特徴」なのかと言われるとなんか違う気もしますが、まあ含めてよいのだろうと思いますが、都合上、資料(3)まで触れてからもう少し踏み込んで考察してみましょう。

資料(3)

冒頭に、家康が京都の伏見と江戸を往復して政務と執ったことが書かれています。上の手書きの図でみればわかるように、東海道は京都の伏見を通りますから、当然東海道が大事な理由になります。

家康が江戸で政務と執るのは当然として、なぜ京都の伏見にわざわざ行ったのでしょう。

簡単に言えば、京都に行かないとできない重要な政務があるからです。

最近はリモートワークが普及し始めましたが、いくらリモートワークが可能になったからと言っても、実際に現地に行くのは依然重要です。政治も仕事も、重要な拠点には要職に就く人物が直接赴くものなのです。(受験生の皆さんにはピンと来ないかもしれませんが、ご両親やご親戚などが出張をするお仕事をしているなら、それをイメージすればわかりやすいかもしれません。)

資料(1)より

ではなぜ京都が大事なのでしょうか。ここまでの内容から推測してみましょう。すると、資料(1)の意味が際立ってきます。

資料(1)は豊臣政権の後継者になったという内容でした。確かにその通りですが、家康は権力を完全に掌握したのでしょうか。いえ、豊臣家は未だ健在で家康の寝首をかこうとしている段階です。実際、14~5年ほど後には「大坂夏の陣」が控えています。

豊臣家の動向を探りいつでも対応できるように、京都(大阪の手前)まで行くことは重要だったと考えれば筋が通ります。

知識や過去問より

他の事例を参考にするのも良いでしょう。

例えば、古代では大宰府は朝鮮半島の近くである九州に置かれました。六波羅探題は鎌倉幕府が朝廷の近くに設置したものです。このように、政敵や外敵などに近いところに重要な政務の拠点をおくことがあります。この点は過去問でも度々出題されている点です

これを思い出せば、豊臣家が対抗してくることを意識して京都に度々訪れたと考えることは十分できるとおもいます。豊臣家は資料(1)に書かれているから優先的に書くとして、朝廷や西国の外様大名などへの牽制も要素として含めても良いと思います。

以上を踏まえて、答案例です。

答案例

答案例1

家康は、残存する豊臣家や朝廷を牽制するために江戸と伏見を往復した。そこで東海道は、譜代大名の城を点在させることで、家康や伝馬が安全かつ迅速に往復が可能になるように整備された。

答案例2

家康は、大坂の豊臣氏との有事に備えるために、東海道沿いに譜代大名を配置することで敵地を通らない安全な軍用路として、また伝馬が迅速な情報伝達を行うための通信網として東海道を整備した。

設問Bについて

設問文の分析

資料は(3)と(4)と指定があります。

問われているのは「大名の参勤に対する意識はどのように変化したと考えられるか」です。文末の「考えられるか」が気になりますが、資料から考えられることを書けば良いということだと思うので、あまり気にしなくて良いでしょう。ということで、書くべきは「大名の参勤に対する意識の変化」です。

サブの条件として「その背景に留意して」とあるので、(資料に書いてあるか、自分の知識から補うかはわかりませんが)時代背景を適度に足しながら答えることになりそうです。

資料(3)

1文目は設問Aで触れた部分ですね。江戸と伏見を往復したという内容。これは大名の参勤ではなく、家康の往復のことなので、気にしなくて良いでしょう。

2文目を見ると、なんと答えが書いてあります!

大名は家康への忠誠心を示すために(中略)参勤した

これはこのまま答案に盛り込めばよいでしょう。このように要素がそのまんま資料文に書いてあることは珍しいですが、遠慮せず使えば良いと思います。

3文目は、家康から命じられることで、ただちにわずかなお供を連れて参勤することもあったということです。

「ただちに」という部分、「わずかなお供を連れて」という部分から、軍事的に役に立つかどうかはともかく、参勤することが大事だと言えそうです。実益よりも家康に忠誠を誓っていることを行動で示したというように解釈すれば良いでしょう。

資料(4)

1文目に「大坂夏の陣」と書かれていますね。資料(1)で豊臣家の残存勢力に気づけなかった人へのヒントでしょう。

さて、1615年の武家諸法度(元和令)では、参勤に関する規定が初めて明文化されたと書かれています。そして、1635年にはさらにルールが細かく決められました。

さてルールが明文化されるというのはどういうことでしょう。

オマケ:不文法と成文法

敬天塾の解説では、たまにこんな感じで、脱線しながら書きたいことを書いている場合がありますが、読みたい人は読んでください。読み飛ばしても構いません。

我々はルールというと明文化されたものを思い浮かびます。しかしそれは「成文法」といって文字になったルールのことを指します。そして世の中には「不文法」といって文字になっていないルールがあります。

そうそう、先に勘違いを除外したいので指摘しておきますが、「法」とは「法律」のことではないですよ。「法」というのは「ルール」という意味くらいに捉えてください。「民法」とか「刑法」みたいな国会で作られる法律とは違うと思ってくださいね。

話を戻して、世の中には文字になっているルールと、文字になっていないルールがあります。

例えば、「人を殺してはいけません」とか「車で時速150kmを出してはいけません」などは、成文法ですね。他にも「この店内では禁煙」とか「門限は20時」なんかも成文法と言ってよいでしょう。別に政府によってきめられている必要はありません。文字として明確になっていれば成文法です。

一方で、「初対面の人とは敬語で話す」なんかは不文法です。親の教育で「初対面の人には敬語で話しなさい」などと文字にしてルールを教わった人もいるでしょうが、あまり多くはないと思います。何となくみんな、誰から言われたわけでもなく、初対面の人とは敬語で話します。

初対面でため口の人もいますが、ちょっと変わった人だと思われますよね。別に罰則もないし、強制力もないけど、なんとなくみんなが守っている。こういうのが不文法だと思ってください。不文法は、時に「マナー」とか「常識」とか「習慣」と呼ばれることもあります。

さて、成文法と不文法ですが、どちらが強いかと言われると不文法です。

すでに習慣化してしまったものは、いくら禁止しても、どんな権力者が強制しようとも、変えることが出来なくなります。

私がよく例に出すのは、エスカレーターの乗り方です。

例えば東京では、立ち止まる人が左に並び、トントンと登りながら乗りたい人が右に乗りますよね。これが習慣化した不文法です。

エスカレーターを製造しているメーカーとしては、左側と右側に分かれて乗るのは安全面から推奨しないらしいです。駅の掲示には「エスカレーターでは立ち止まってください」とか「左右に分かれないで下さい」などと掲示してある場合もあります。このように、メーカーも駅も、ルールを明文化して(成文法にしてい)習慣化された不文法を否定しようとしていますが、成功しませんね。恐らく、首相が禁止しても、アメリカの大統領が禁止しても、日本人はそのまま続けるでしょう。これが不文法の強さです。

さて、不文法がすでに成立しているのに、わざわざ明文化して分かりやすくすることがあります。

例えば、敬天塾の授業中に、突然ヘヴィメタを歌い出して授業を妨害する生徒が現れたとします。すると私は「へヴィメタを歌わないでね」というルールを生徒に伝えることになりますね。これまで「授業中にヘヴィメタを歌ってはならない」という不文法を全員が守ってきたから明文化する必要がなかったのに、ヘヴィメタを歌った生徒が現れたことで「授業中はヘヴィメタを歌ってはならない」という成文法が生まれるのです。

ヘヴィメタははちょっと極端な例ではありますが、このようにすでに習慣化していたものをわざわざ分かりやすく明文化することがあるのです。

成文法にするとルールが文字になるわけですから、より明確になります。すると、どんな人でもルールを守りやすくなりますね。なので全体に同じルールを分かりやすく統一して適用させたいときに明文化して成文法にすることがあります。

では余談を終わらせて、本題に戻ります。

参勤交代を明文化した

資料(2)で、既に大名たちは、家康への忠誠を示すために参勤をしていました。これが不文法として習慣化していたのでしょう。それが、資料(3)で明文化されました。

上述のへヴィメタのように、参勤しなかった不届き者の大名が現れたのかはわかりませんが、何らかの意味があって参勤に関する規定が明文化されます。

さて、明文化されたことで、大名たちは「忠誠心を示すために参勤しなきゃ!」と思っていた状態から、「明文化されたルールを守らなきゃ!」という意識に代わっていくことでしょう。私も子育てをしていると、子どもが純粋な気持ちで「パパありがとう」なんて言ってくれることがあります。すると、教育的な配慮から「何かしてもらったら、ありがとうっていうのは大事だね」なんて言うことがあります。しかし、これをやりすぎると、心が伴わなくても「ありがとう」と言うだけのマシーンになりかねません。なかなかバランスが難しいものです。

明文化すると分かりやすいんですが、儀礼的になりやすくなります。これが資料(3)で言われている「儀礼的」の部分の意味なのでしょう(と私は思いました)

もちろん儀礼だけではなく、家康(将軍)への忠誠心が全て消え去り、儀礼だけが残るというわけではありません。しかし、忠誠心よりもルールを守ることに囚われてしまうものです。「家康(将軍)への忠誠心を持たなければならない」なんていうルールを作ったところで、人の心はそんなに簡単にコントロールできませんからね。

体面を重んじ、家格に応じた行列

続いて、「対面を重んじ家格に応じた行列」の意味は何なのでしょうか。これは難しいですね。

体面とは、卑近な言い方をすれば「メンツ」です。舐められないようにとか、悪い印象を与えないようにとか、そういうヤツです。

これは当然将軍に対してのメンツでもありますが、他の大名や江戸の住民に対するメンツもあるでしょう。資料(3) では家康への忠誠心が強調されていましたから、資料(4)では将軍以外の大名などに意識が移ったと対比させることもできます。

初期の頃はわずかなお供でもよかった。それは家康への忠誠心を示せばよかったからなのですが、資料(4)ではわずかなお供ではいけません。家格に応じた人数で参勤しないとメンツが保てないのです。

背景

最後に、このような変化が生まれた背景を考察していきましょう。(「背景に留意して」と問われています。)

絶対的な存在だった家康が死ぬと、参勤によって家康への忠誠心を示しても(示されても)仕方ないことになります。家康が死んだ以上、家康に求心力を持たせてもダメなのです。ではどうするかというと、家康ではなく幕府と藩の主従関係を確立していかないといけないのです(幕藩体制)

参勤交代は、大名と「上」の主従関係を確認するために行います。初期は「上」が家康個人でしたが、次第に幕府に代わったということですね。これを踏まえて答案を作ってみましょう。

答案例

当初は大名から将軍への忠誠を示すものであったが、幕府支配が確立したことで、幕府と藩の主従関係を確認するものへと変化した。

元々は家康への服属を示したが、幕府と大名の主従関係が安定すると、家格に応じた序列が規定された法を守る意識へと変化した。

【さらに深く学びたい方のために】

敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。

ご興味頂いたかたは、以下のリンクからどうぞご利用下さい。

解説.jpg)