2024年東大日本史(第4問)入試問題の解答(答案例)と解説

東京大学の日本史の設問を「リード文」「設問」「資料文」それぞれで分析しています。

例年第4問では、長いリード文や多くの資料が登場し、色々なところに書かれているちょっとした記述に気づいて解かなければならない問題が出ます。

そのため、リード文や資料の分析が超重要です。理解したと思っても、何度か読み直してさらに深く理解するよう心がけましょう。

目次

リード文の分析

いっぱい書いてあります。

まずテーマについて。近代の土地制度についてだそうです。いきなり余談ですが、近代の土地制度(特に今回も登場する地租改正)については、2004年第4問にも出題があります。

必ずチェックしましょう。

続きを読むと、「近代の土地制度は、1870年代と、1930~40年代に大きく変化した」と書かれていて、前半に1870年代の変化について、後半に1930~40年代の変化について書かれている、という2部構成です。

前半:1870年代

前半の1870年代についての記述では、「農地売買が自由化」「土地所有権を移転」など、明らかに地租改正について書かれているのが分かります。逆に、これを見た瞬間に地租改正だと気づかないと、明らかに不勉強なレベルです。

教科書で習った「農地売買の自由化」とか「土地の所有権を移転」などが書かれています。重要なのは「貸主にとって安全に貸せるようになり、借り主にとっては農地を担保として資金を借り入れやすくなった。」という部分。要するに、貸し借りする場合に、両者にwinwinな制度になったということです。こういう法整備があれば、自然と土地の貸し借りの件数が増えるでしょう。

後半:1930~40年代

後半はまず時代が絞られて、1930年代後半から1940年代前半となっています。先ほどは1930~40年代でしたが、より狭い範囲を指定されました。

戦後に実施される農地改革に先立ち、地主の権利への規制が強められた、とのこと。戦後は当然1945年よりあとですから、今回は関係ない時代の話。(ふーん、確かに農地改革も地主に厳しかったな)と思って、忘れてしまっても構いません。

大事なのは、1930年代後半~40年代前半に地主の権利への規制が強められたこと。つまり地主に厳しいルールになったということです。

設問・資料の分析(設問A)

設問A・図1

小作地の比率について。

「図1のように変化した。」とありますので、図1をみてみます。

すると、1873年から1916年にかけての小作地率のグラフがあります。ということは、先ほど読んだリード文の前半部分(地租改正)が該当するということでしょう。(後半は設問Bで使用)

図1の小作地率を見ると、はじめ27%程度だったところ、徐々に増えて、1907年から1916年では45%のまま停滞しています。

リード文が1870年代の地租改正についてが触れられていたので、図1の左の方についてはヒントがありますが、右の方の日露戦争後や大正期についてはまだヒントがありませんね。

問われているのは「小作地率の変化の要因」です。なぜ小作地率が増加して、そののちに停滞したのか、このあと探ることになります。

資料1

見ると分かりますが、資料2と資料3、図2は明らかに設問Bで使うので、とりあえず放っておきます。

書入の仕組み

資料1には「地所質入書入規則(大意)」という資料が提示されています。「こんなの見たことないよ」で正解です。

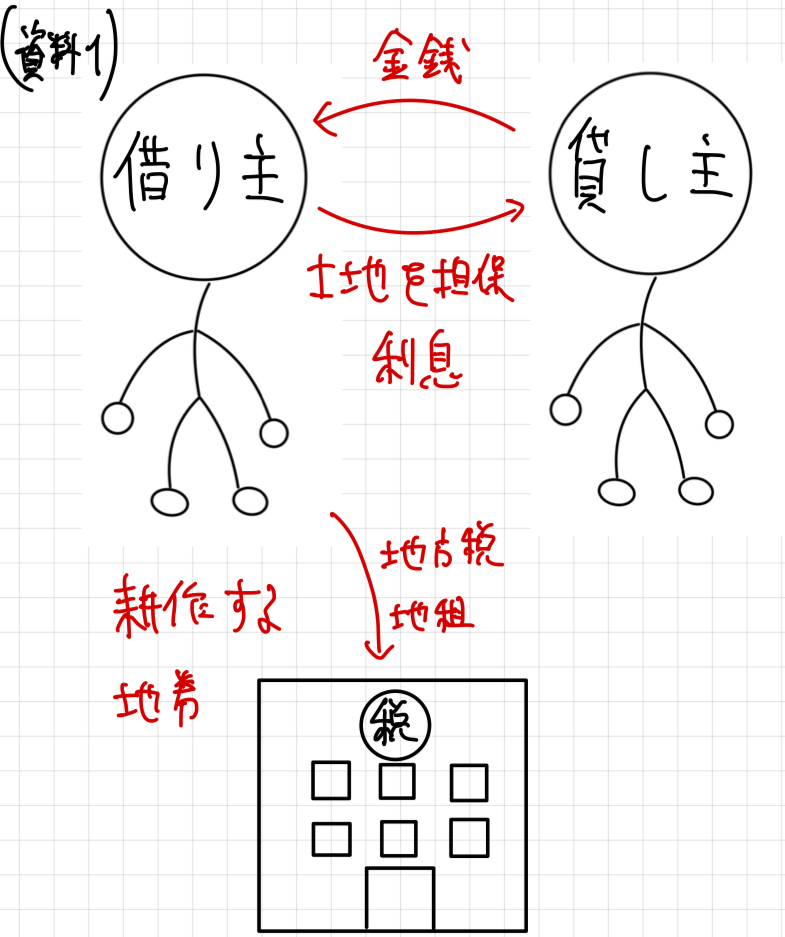

内容を見ると、土地を担保やら、貸し主、借り主やら、高校生には馴染みのない話が縷々書いてあります。いや、大人でもややこしい。ややこしすぎるので図示しました。

簡単にいうと、質に入れる話と似ています。

まず、土地を持っている借り主くん(左)がいます。この借り主くんが、何かの理由でまとまったお金が必要になったら、貸し主くん(右)に相談に行きます。

「お金貸して。もしお金が返せなくなったら、土地をあげるから。」(土地を担保にする、といいます)

この交渉が成立して、借り主くんはお金を得ることが出来ました。

このとき、土地の所有権は借り主くんにあるので、引き続き耕作して作物を作ります。こうして作った作物を売ったお金で生活するわけですね。

お金の使い道は3つあります。1つは借り主くんの生活費、もう1つは貸し主くんへの利息です。

借り主くんは借金をしているので、利息を貸し主くんに払います。貸し主くんがお金を貸すメリットは、ここにあるわけですね。

最後の1つは税金です。地券(土地の所有権の証明書)は借り主くんのところにあるので、決まりに従った税金は借り主くんが支払うことになります。

借り主くんは、利息や税金を払いながらですが、まとまったお金を貸してもらえました。

貸し主くんは、まとまった現金が手元からなくなりますが、利息をもらえることになりました。借り主くんが経営を失敗すると現金は戻ってこないかもしれませんが、そうなったら土地がもらえます。

こうして、winwinの関係が築かれるわけですね。

小作人に転落

winwinの関係に、終焉がもたらされます。

何らかの理由で、借り主くんの経営が上手くいかなくなり、借金が返せなくなってしまいました。借り主くんは土地と地券を貸し主くんに譲渡して、土地を手放すことになってしまいます。すると、地券は貸し主くんのものになるので、今度は貸し主くんが税金を払うことになります。

この内容が書かれているのが、資料1の3つ目の文です。あと、リード文の2文目にも書かれていました。この2つが同内容だと気づいている人は少なそうですね。

さて、借り主くんは土地を持っていたのに手放してしまいました。でも生活はしないといけません。そこで今まで培った農業スキルを利用して、地主から土地を借りて農業を継続することにします。借り主くんが、自作農から小作農へジョブチェンジした瞬間です。

ちなみに、貸し主くんはもともと借り主くんがもっていた土地を所有することになります。土地を所有しているだけでは税金がかかってしまうので、何かお金が発生する利用法を探ろうとします。もともと(借り主くんの)農地だったということもあり、誰かに貸して代わりに農産物を作ってもらうことにしました。

これが貸し主君のジョブチェンジの瞬間です。貸し主くんは地主になりました。

なお、貸し主くんが土地を貸した相手は、もともとの借り主くんかもしれませんね。借り主くんにとっても、もともとと同じ土地を使った方が勝手がわかる、などの理由で引き続き耕作するかもしれません。

このようなことが起こって、自作農が小作農へ転落していきます。当然、小作農の数も増えて、小作地率も増えます。これが、図1で小作地率が増えた経緯です。

松方デフレ

小作地が増える経緯が分かったところで、なぜ小作地が増えたのでしょうか。理由を考えていきましょう。

小作地が増えるとき、自作農(借り主くん)が経営不振になっています。つまり経営不振になる要因があるということです。

リード文などで書かれている1870年代という時代のヒント、そして教科書の知識などを利用すれば、答えはかんたん。松方デフレ財政が思いつくでしょう。

西南戦争などの要因でインフレーションに困っていたので、デフレにする政策を取りました。

デフレとは継続的に物価が下落していく貨幣現象のことです。デフレに伴い、生糸や米の値段が暴落してしまいました。米の値段が下がるということは、米農家にとっては直結した打撃です。困窮した自作農が小作農に添削する理由としては十分すぎます。

ということで、上で説明したようなことが相次いだことで、自作農が小作農に添削し、地主に土地が集中しました。地主は寄生地主へ成長していくことになり、没落した自作農は、小作農になったり、都市部の低賃金労働者になったりと、散っていくことになります。

オマケとして、貧民たちが民権運動に吸収されることで急進的な活動に発展していくことになります。

その後は・・・?

さて、やっと1870年代の説明が終わりました。しかし図1には1916年までの内容が載っています。

この後の歴史についてはどうすれば良いのでしょうか。

実は教科書レベルの知識では、その後の小作農たちの動きがほとんど記述されていません。

「寄生地主制が発展して小作農が増えた。」ということは見つかるので「その後も寄生地主制が進展して、小作農が増加した」などと書きたくなります。しかし今回与えられたグラフでは途中から45%で停滞しているので、単純にそのように考えられません。

1907年(のグラフ)までは、松方デフレや産業革命、綿織物業などの衰退から農地を手放して小作地率がアップ。しかし、1907年以降は重化学工業が発達して都市部の工場の雇用が増えることで、農村から小作人が進出して小作地率ダウンの要因が発生。よってアップ要因とダウン要因が発生してバランスが取れて停滞した、というようなことを考えましたが、いずれにしろ単純に教科書の記述とおり「増加した」とは書けませんね。

また細かく見ると、小作農など貧民たちが都市へ流入してきて、スラム化したという内容もあります。大戦景気の頃には、都市部で重工業が発達するなど雇用機会が増えたため、農村部から小作人が働きに出ていった、これに従って小作地率が低下し始めた、という内容もあります。大戦景気というと、図1の一番右の部分のグラフしか該当しないので、それで十分説明できるかといわれると困りますが、書く分には問題ないでしょう。

ということで、答案です。

答案例

地租改正により土地を担保にした借金が容易になった上に、松方デフレによる実質的な税負担増が重なり、土地を手放す自作農が急増した。以後も増税などで経営不振に陥る自作農の転落が続いた。(松方デフレとそれ以降)

地租改正により土地を担保に借金する自作農が増えたが、デフレや増税などで困窮して転落し小作農が増加し続けた。大正期に重工業化が進むと農村部の小作農が都市へ流出して小作地率が停滞した。(大正期の都市化を入れた)

設問・資料の分析(設問B)

設問B・図2

設問Bで問われていることは、「図2に見られる収益配分の変化はどのような政策的意図によってもたらされたか」です。答えるのは「政策的意図」ですね。

図2に収益配分の変化が書かれているそうなので、見てみましょう。

すると、図2のタイトルが「地主と小作農の間の収益配分の変化」とのことなので、まさにその通り。段々地主の収益配分が減り、小作農の収益配分が多くなっていることが分かります。

年代を見ると、1941年8月から1945年11月まで。リード文で書かれていた「1930年代後半から1940年代前半」というのと、(ややズレますが、概ね)一致しますね。

以上をまとめると

「1941年8月から1945年11月までで、地主より小作農の収益配分が増えたのは、どのような政策的意図によってもたらされたのか」を答えるということになりますね。

図2自体には、政策は書かれていませんので、資料2や資料3を見ていきましょう。

資料2

書かれているのは「地主は、小作農に信義に反する行為がない限り、小作契約を解約したり、小作契約の更新を拒否したりすることはできない。」

噛み砕くと、「小作農が悪いことをしていない場合は、小作農は地主が解約されない(契約更新できる)」ということでしょう。

図2は小作農が有利になっているグラフでしたが、資料2も小作農が有利になる法律ですね。

なお、資料2は1938年と書かれているので、リード文の「1930年代後半」に該当しますね。

資料3

つづいて資料3を見ていきましょう。

まず冒頭に「政府の買上価格の引き上げや」で始まっています。「米の買上げ」そして1941年という年代を考慮したら、「供出制」がすぐに思いだせるはず。いや、思い出さなければいけません。

続いて、「自作農と小作農への生産奨励金の交付より、米の生産が有利になる」とありますから、自作農と小作農にとっては嬉しい話ですね。

この次が大事なポイントで「農業経験の乏しい地主が小作契約を解約して自作しようとするなどの恐れがある」とあります。先ほど触れた生産奨励金は小作農と自作農が対象でした。ということは、地主がいきなり「小作契約を解除」とすれば、地主がジョブチェンジして自作農になります。これで地主は奨励金がもらえることになるわけです。これを政府が辞めさせたい。

そこで、資料2が効いてきます。

小作農が悪いことをしない限り、解約はできません。ということは地主が勝手に自作農になることは出来ないのです。

では、なぜそんなことを政府がしているのか(つまり、問いに答える核心部分)

それは、資料3の続きを読むと、一気に分かります。「そのような行為は食糧増産のためにあってはならず」とあり、食糧増産をしたいことが分かりますね。そういえば地主には「農業経験の乏しい」という形容がありましたから、裏返すと「農業に長ける」小作農や自作農を保護したいという意図も読み取れます。

これで政策的意図は分かりましたね。

その他の内容

以上の部分で答案は書けそうですが、3行に足りないとかもっと要素を入れたいという人は、「なぜ食糧増産が大事なのか」を盛り込んでみたらいかがでしょう。

食糧増産が大事なのは、戦争しているからです。

戦地に赴く兵隊さんたちに持たせる食料ももちろんですが、日本国内で暮らす国民の生活にも食糧は大事です。

戦争というのは、「はい、いまから戦争します!」とすぐに始められるものではなくて、戦争をするという意思決定をするにあたって、食糧を含めた武器弾薬や生活必需品などの物資の準備に時間がかかるのです。裏を返すと、戦争しそうな国の内部で大量に物資を輸送し始めたら、開戦の準備かもしれないと警戒することが出来ます。

日本は1941年の時点で日中戦争をしばらく続けていたので物資不足に陥っていました。

兵隊さんも、普段は農民をしていることもあります。すると農業供給力は落ち、食糧の需要は高まるということで、食糧不足に陥りやすいのです。

実際、農民が出征していたこともあって、労働力不足や肥料不足になり、米の生産力は低下していた、という記述が教科書などで見かけられると思います。

このような背景を盛り込むと、答案が充実するでしょう。

答案例

戦争の長期化に伴い農民の出征による労働者不足や肥料不足で米の生産力が低下していた。戦争の継続のために、米の生産に長ける自作農や小作農を優遇する措置を講じて、食糧増産を目指した。(米不足の背景を入れた)

戦争が長引き、さらに継続するための米が不足していた。そのため米生産に長ける小作農に対する不当な解約を地主に禁じながら、米の生産者を財政的に優遇することで、米の増産を図った。(政策内容を具体的に書いた)

【さらに深く学びたい方のために】

敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。

ご興味頂いたかたは、以下のリンクからどうぞご利用下さい。