2006年東大日本史(第4問)入試問題の解答(答案例)と解説

近代日本の鉄道政策とその背景

今回は日本の近代化と深く関わってきた「鉄道」の発展と、それに伴う国家政策について、3つの設問をもとに詳しく見ていきましょう。どれも歴史を数字や政策の動きから読み取る、論述問題として大切なテーマです。

設問ごとに問題になっている時期が異なりますので各設問を、順を追って見ていきましょう。

【設問A】

1904年度と1907年度とを比較すると大きな変化が見られる。その理由を述べなさい。

ではまず、Aで問われている1904年度と1907年度を比較したときに見られる大きな変化についてお話しします。

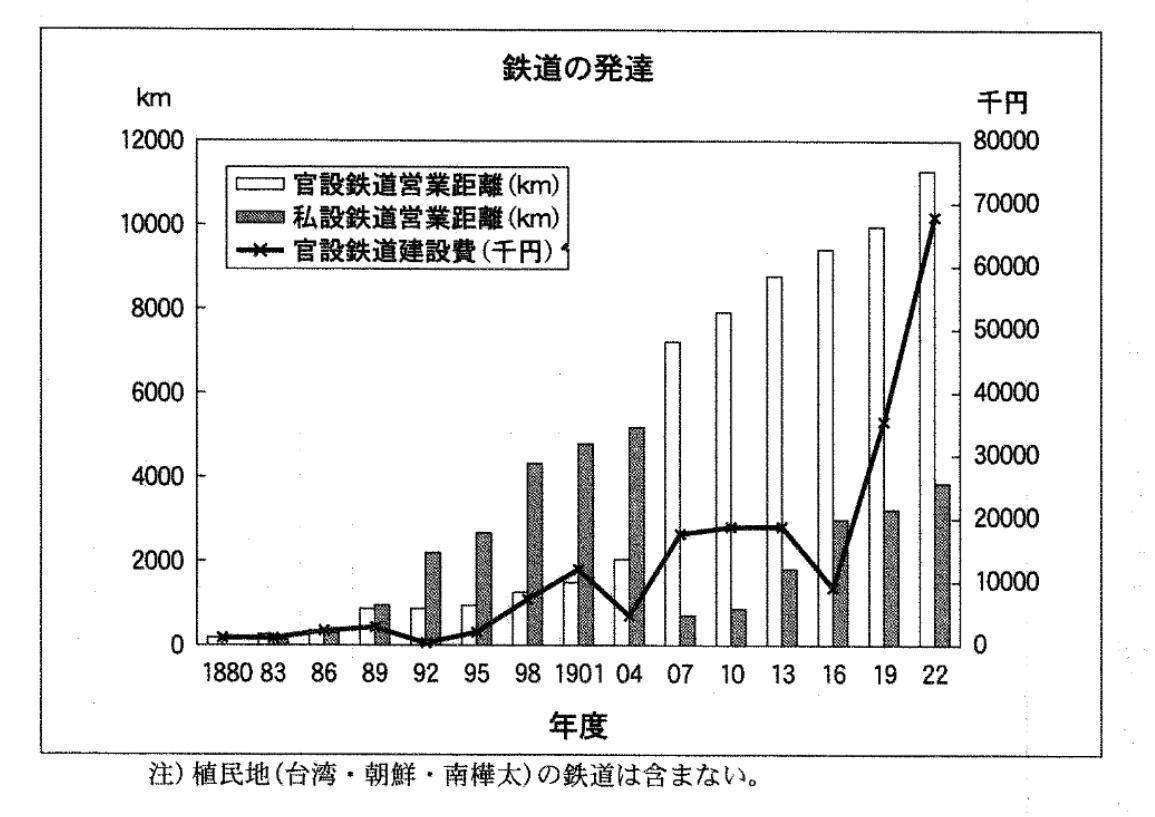

この時期の変化について、グラフを見ればすぐに何が問われているかが分かるでしょう。注目すべきは、民間鉄道(グラフ中の黒い部分)が著しく減少し、それに対して官設鉄道(白い部分)が急激に増加しているという点です。また、官設鉄道の建設費も1907年度にかけて大きく増加しています。

では、なぜこのような変化が起こったのでしょうか。

この背景には、1906年に制定された「鉄道国有法」があります。この法律によって、政府は全国の主要な民営鉄道会社を次々に買収し、国有化を進めました。これは自然な経済現象ではなく、国家の政策に起因する意図的な動きです。

買収は1907年10月までに完了し、全鉄道営業距離の約91%が国有化されたと記録されています。民間鉄道の倒産や経営不振では説明できないほどの大規模な減少ですから、グラフを見ただけでもこれは明らかです。

では、なぜこのような施策がとられたのでしょうか?

この政策の目的には、主に軍事輸送の効率化と国家による交通網の一元的管理があります。日露戦争(1904年)を経て、政府は鉄道が軍事・経済の両面で極めて重要なインフラであると認識し、統制を強める必要があると判断したことによるものです。

したがって、「1906年の鉄道国有法制定/政府の民営鉄道買収による官設鉄道急増」

について述べるのが適切です。そしてその背景に日露戦争や軍事輸送の重要性があることに触れると、より深い理解を示すことができます。

【設問B】

1889年度から1901年度にかけて鉄道の営業距離はどのように変化したか。その特徴と背景とを説明しなさい。

続いては、1889年度から1901年度にかけての鉄道の営業距離の変化と、その背景について見ていきます。

この期間、鉄道の営業距離は急速に拡大しました。特に「私設鉄道」すなわち民間企業が建設・運営する鉄道が中心となって、全国的に路線網が広がっていったのが大きな特徴です。

では、なぜこのように鉄道が急速に発展したのでしょうか。その理由はいくつかあります。

第一に、この時期は日本の産業革命の進展期にあたります。1880年代から日本では工業化が本格的に始まり、製造業や重工業が発展していきました。この産業革命によって、各地で物資や人を効率的に運ぶための鉄道の必要性が高まったのです。

第二に、資本主義の本格的な成立と企業勃興があります。鉄道は民間資本による投資対象として非常に魅力的なもので、多くの企業が鉄道会社を設立しました。特に、1881年に設立された「日本鉄道会社」が成功したことをきっかけに、鉄道会社の設立ブームが起こり、それが鉄道網の拡大につながったのです。

第三に、当時の軍事的な緊張も見逃せません。1894年には日清戦争が勃発しますが、その準備段階として輸送手段の整備、つまり鉄道の強化が進められていました。戦争に備えた軍事輸送のインフラ整備が鉄道拡張の重要な一因となっていたのです。

以上のように、私設鉄道を中心に営業距離が急拡大した背景にある「産業革命・資本主義の発展・対外戦争への備え」という三つの要素が重なっていたことについて述べれば良いとわかります。

【設問C】

官設鉄道建設費の推移を見ると、1919年度から1922年度にかけて急に増加している。当時の内閣はなぜこのような政策をとったのかを説明しなさい。

最後の設問です。この時期に建設費が急増している背景には、第一次世界大戦後の社会・経済的な混乱があります。これについては特に容易に察知することができたかと思います。

まず前提として、第一次世界大戦(1914〜1918年)は、日本にとって「大戦景気」と呼ばれる一時的な経済拡大をもたらしました。列強諸国が戦争に注力するなかで、日本はアジア市場や欧米市場に輸出を拡大し、工業・貿易が急成長します。これにより企業の利益は増大し、株価は高騰、都市部では住宅建設や工場増設が活発になりました。

しかしこの好景気は、戦争終結とともに急激に反転します。ここからが本問の問われている中核です。

1919年から20年にかけて、市場に欧米諸国が戻ってきて欧米の経済が回復する一方、日本の輸出は減退し、過剰生産した多量の在庫に価格下落が重なり、1920年には「戦後恐慌」が起こります。多くの企業が倒産し、都市の労働者は失業に直面し、農村にも深刻な影響が及びました。

こうした経済の不安定さに対して、当時の内閣(特に政友会系の原敬内閣など)は、公共事業によって景気を下支えしようとします。その代表として出てくるのが「鉄道建設」です。鉄道は資材・労働力を大量に必要とし、地方に波及効果をもたらすため、景気刺激策として最適でした。

くわえて、この時期は政党政治が展開されつつある時期であり、とくに立憲政友会は地方の有権者からの支持を拡大することが重要課題でした。地方に鉄道を通すことは、その地域の発展に寄与するため、有力な支持基盤を形成する手段となります。特定地域にインフラを整備することで、政党の利益(党利)を追求するという政治的な動機も、鉄道建設が急増した要因のひとつでした。

したがって、1919年から1922年にかけて官設鉄道建設費が急増したのは、「戦後恐慌による景気の冷え込みへの対応」と「政党が地方支持を拡大する党利的な目的」の両面から説明できます。

【答案例】

設問A

鉄道国有法が制定され、主要な私設鉄道が政府に買収されたから。

設問B

私設鉄道を中心とした営業距離の急伸が特徴である。背景には、日本鉄道会社の成功に続く鉄道企業の勃興や、対外戦争に備える軍事輸送や炭鉱開発に伴う物資輸送等の拡大が求められたことがある。

設問C

大戦景気後に起こった戦後恐慌への景気対策や、地方に鉄道を誘致して立憲政友会の支持勢力を拡大するという党利を狙ったから。