2022年(令和4年)東大国語を当日解いたので、所感を書いてみた。

敬天塾の塾長と講師が東京大学の二次試験当日(2022年の2月25日・26日)に入試問題を解いて、所感を記した記事です。他の科目については、こちらのページにリンクがございます。

目次

【科目全体の所感】

総合難易度 やや難

第一問で文章を通して主張されている「ナショナリズムが横行すると排他的になる」といった話は、理系の人には馴染みがなく分かりにくい話だったかもしれません。

ナポレオン以降の世界史のことがわかっていると多少理解しやすい内容だったのかなと思います。

それ以外は特に科目選択による有利などは無かったように思います。

また、去年はコロナを受けた話がメインでしたが、今年はナショナリズムの話なので、もしかするとトランプ政権のような近年の情勢を意識したものだったのかなと思います。(あえて深読みしたら、そうとも言えるかな、くらいですが。)

また第一問はエッセイ調で、今までの典型的な評論文と異なり、これまでのような単なる傍線部の言い換えというより、傍線部の内容を自分の言葉で表現する、というような印象が強かったです。

古典の解く順番に関しては、第二問の古文は難しめで、第三問の漢文は簡単だったので、漢文から解き始めた受験生は心穏やかだったのではないでしょうか。

昨年は、古文が『落窪物語』で読んだことのある受験生も多く、ストーリー展開も把握しやすいものでしたが、漢文が細部を読解しようとすると袋小路にはまる『霞城講義』でした。ですので、昨年は漢文→古文→現代文と解く順番を決めている受験生には、出だしから先制パンチを喰らうようなセットだったと思います。

それに対して、本年は、漢文の難易度が揺れ戻しで易化し、古文が昨年に比べ多少読み取りづらくなりました。こうしたことから、解く順番をガッツリ決めることなく、臨機応変に取れるところから取っていくスタンスでいくのが受験戦略上は有効だと改めて思いました。

第一問(現代文)鵜飼哲「ナショナリズム、その〈彼方〉への隘路(あいろ)」

難易度 やや難

第一問は筆者の外国での体験を通じてナショナリズムを感じ、それに対して考察をしているといった内容の、エッセイ調の問題でした。

設問形式や字数の制限は例年通りですが、第一問でエッセイ調の問題が出たというのは珍しいです。

文章の内容としては、ほとんど具体的なエピソードが続き、その中に突然抽象的な傍線部が現れて、そこをまとめさせるような問題が多かったと思います。例えば傍線部ウの『文字通りの「自然」』という部分では、「文字通り」をどう言い換えて表現するかが難しかったように思います。

エピソードのような文章中の内容はそのまま使えないため、自分の言葉で表現しないといけない、という難しさが目立つ問題でした。

また、「」が文章中に多用されていて読みにくかったです。

この「」内の言葉を具体的に言い換える、という操作が加わり、具体的なエピソードを抽象化したり、言い換えたりしないといけないのが難しかったです。

文章を通して主張されている「ナショナリズムが横行すると排他的になる」といった話は、理系の人には馴染みがなく分かりにくい話だったかもしれません。

世界史のことがわかっていると多少理解しやすい内容だったのかなと思います。

漢字についても、いつもより難しかったです。

「緩んで」は比較的書きやすい漢字ですが、「滑稽」という漢字はそもそも書くのが難しいですし、傍線cの「シンチョウ」は「意味深長」という四字熟語の一部にとあったので、シンチョウに読んでいないと「慎重」の方を書いてしまいかねない問題でした。

ちなみに、「滑稽」という字は1987年第1問でも書かせています。現代文の漢字対策でも、過去問を押さえておくと良いのかもしれません。

総合的な難易度はやや難。

全体的に読解が難しく、例年よりも特に表現力が求められる問題だったのではないでしょうか。

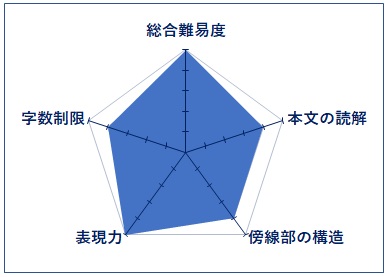

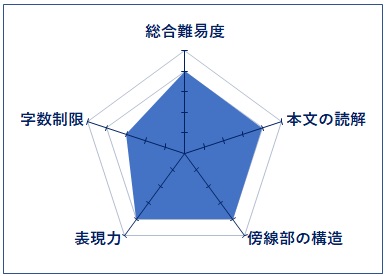

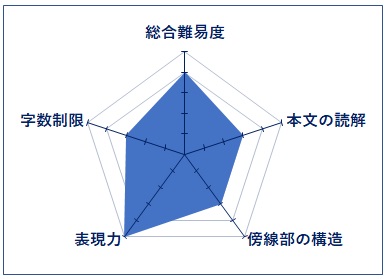

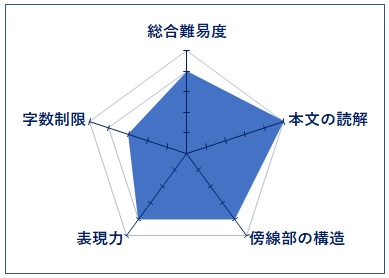

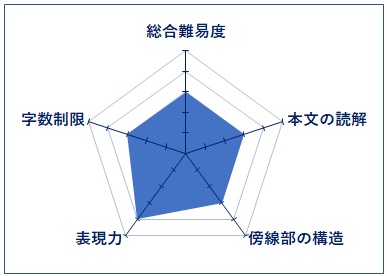

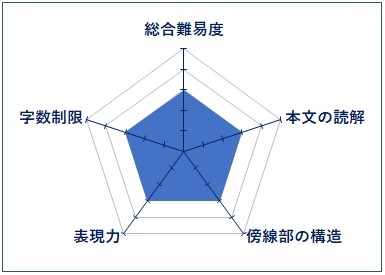

第一問(現代文)設問別難易度のレーダーチャート(当日の所感版)

※レーダーチャートの採点は5段階評価で標準を3とし、

難しいポイント1つにつき+1、

簡単なポイント1つにつき-1としています。

「傍線部の構造」は答案骨格の作りにくさです。

「表現力」は自分の言葉に言い換える難しさです。

(一)

(二)

(三)

(四)

第二問(古文)『浜松中納言物語』

難易度 やや難

平安後期に作られたファンタジー『浜松中納言物語』からの出題。

東大の過去問1990年以降には登場していない出典です。

リード文にある設定がややこしくてビックリ。

・主人公である中納言の父が中国の御門(みかど)の第三皇子に転生した。

・それを知って、中納言も中国に渡って、ある女性と結ばれた。

・実はその女性は第三皇子の母だった。そして中納言殿との間に若君を産む。

なんて話です。

日本に戻るときに和歌を詠んでいて、その解釈の問題もありました。

傍線部は和歌の下の句で、設問での問い方は「大意を示せ」です。

なお、2001年文科第二問『栄花物語』にも、和歌に傍線部が引かれて「一首の大意を述べよ」とありました。

2016年文理共通第二問『あさぎり』にも、「和歌の大意をわかりやすく説明せよ」とありました。

過去問演習をしていなかったら、迷いが生じそうな問い方でした。

東大の古文ではよくあることですが、主語が明確に書いていないので、これは中納言なのか?他の人物か?と迷いながら読んだ人が多いのではないでしょうか。

また、訳しづらい箇所に傍線部が引かれています。

このように難しめの問題の時は特に、(一)の現代語訳問題でしっかり品詞分解して、訳し漏れが1つも無いようにすることが大事です。

第三問(漢文)『呂氏春秋』

難易度 やや易

センターレベルの文章で、簡単でした。

読めて、わかって、書ける、普通の問題です。

一言でいうと、「恫喝するだけでは人心は掴めない」といったところでしょうか。

徳が低い人が政治を行ったらダメになったよねという徳治主義の話です。

論理が通っている典型的な政治論でした。

途中に出てくる塩の喩えもわかりやすいです。

一般に、名君や暗君の話が出てきたとき、たいていは「人望」「徳」「優れた政治」「忠義」「彗眼」が隠れテーマになっていることが多いです。

それらを、例え話を交えたり、対比構造を取ったり、臣下の諌言や事件を紹介するなかで、読者に要旨をつかませようとします。

本問も、典型的な君主論・政治論なので、過去問対策などをしっかりしてきた受験生には苦ではない一問だったのではないでしょうか。

昨年度の『霞城講義』が要旨を掴み取りづらく受験生にとっての鬼門となったのに対し、本年の『呂氏春秋』は読み取りやすく、漢文から解いた受験生は相当に救われたことでしょう。

(二)〜(四)はすぐに何を書くべきかがわかります。ただ、こういう時こそ、油断大敵なので、きっちり過不足なく書き上げたいところです。

問1の現代語訳も、厄介なのはdだけでしょうか。

昨年と比べると、かなり易化と言って良いと思います。

第四問(現代文)『武満徹「影絵の鏡」』

難易度 標準

さて、第四問はいささかスピリチュアルな内容でした。

世界史でもたまに出てくる、インドネシアのワヤンにまつわるエッセイが出題されてます。

インドネシアで、あるおじいさんに宇宙と交信するという影絵をみせてもらい、「何かをそこに見出した」という話。全体的に詩的な感じのエッセイです。

設問数は例年と同じ四つ。

第一問と同様、具体的なエッセイから急に抽象的な表現をしてきます。

具体と抽象の間を結ぶヒントが少ないところに傍線が引かれている感じですね。

例年通り、正確に文章を読み取る読解力が必要な問題でした。

また、今回はとくにエピソードが写実的でした。

筆者が自分の中の解釈を明らかにしているところも少ないので、かなり想像力が試されたのではないかと思います。

ここが、第一問と大きく違うところ。

隠れているヒントも少なく、自分で補う部分が多かったですね。

さらに、スピリチュアルという、簡潔に記述するのが難しい内容をいかに日本語で表現するか?というところも試されていたように思います。

総じて、読解力と想像力、そして表現力が難しい問題でした。

しかし、字数が比較的楽だったのと、簡単な設問もあったので、難易度は標準といったところでしょうか。

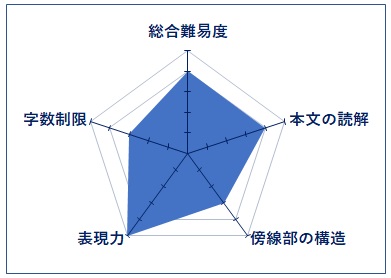

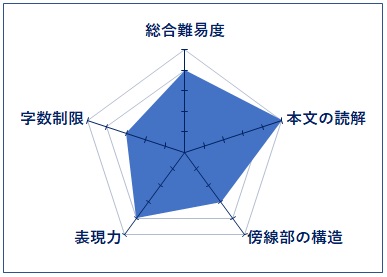

第四問(現代文)設問別難易度のレーダーチャート(当日の所感版)

(一)

(二)

(三)

(四)

【さらに深く学びたい方のために】

敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。

ご興味頂いたかたは、以下のリンクからどうぞご利用下さい。

映像授業【東大古文・漢文】

↑ まずは目次と無料部分だけでもどうぞ。

解説2022-300x161.jpg)