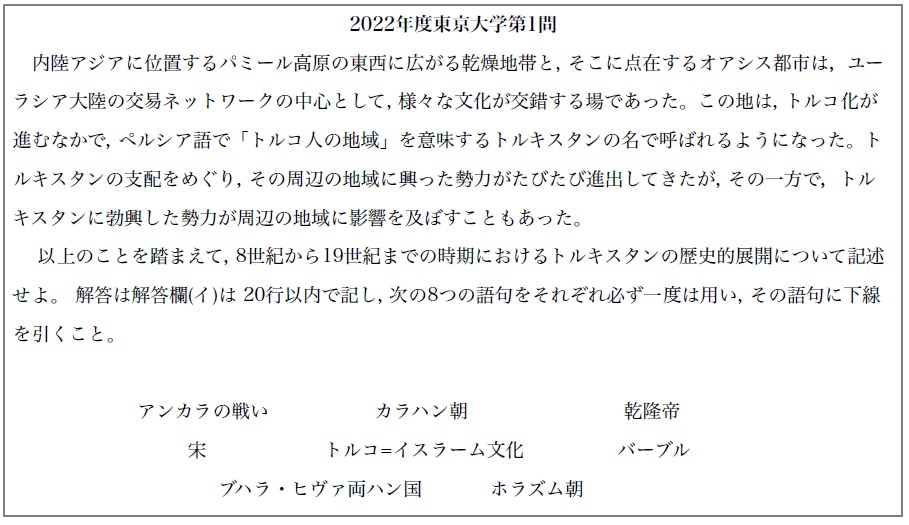

2022年東大世界史(第一問)入試問題の解答(答案例)と解説

目次

- おかべぇ先生による分析と答案例へのコメント

- 世界史50点(2023年入試)合格者による解説

- 1.はじめに

- 2.総評

- 3.解説

- 3-1 大論述の構成の決定

- 3-2 大論述の内容の決定

- 3-3 大論述本編

- 3-3-1 8世紀のトルキスタンの状況

- 3-3-2 東トルキスタンの世界地図上での位置、およびソグド人への言及

- 3-3-3 タラス河畔の戦いへの言及

- 3-3-4 トルキスタンでのイスラーム拡大への言及

- 3-3-5 トルキスタンのイスラーム化

- 3-3-6 複数の視点から述べられる中央アジア史

- 3-3-7 中央アジアに興ったイスラーム王朝

- 3-3-8 ガズナ朝への言及

- 3-3-9 セルジューク朝への言及

- 3-3-10 ホラズム朝についての記述

- 3-3-11 宋の使い方

- 3-3-12 モンゴル勢力によるトルキスタンの統治

- 3-3-13 ティムールの台頭

- 3-3-14 トルコ=イスラーム文化について

- 3-3-15 イスラーム文化全般について

- 3-3-16 ティムール朝の滅亡とウズベク人の台頭

- 3-3-17 指定語句であるバーブルの使い方

- 3-3-18 乾隆帝の使い方

- 3-4 最後に

- 4.解答例

- 5.答案の検証

おかべぇ先生による分析と答案例へのコメント

現役生フレンドリーな古代が問われた2021年度とは打って変わって、2022年度入試においてはトルキスタン史という、多くの受験生が盲点とする中央アジア史がついに出題されました。

少しだけ敬天塾の自慢をさせていただくと(笑)、授業では口酸っぱく内陸アジアの出題可能性が高まっているぞと言ってきましたので、予想通りの出題でした。

中には15分程度でサクッと仕上げることができたと入試当日に喜んでいた塾生もいました。

なぜ、このような予測ができたのか全てをここでオープンにすることはできませんが(笑)、その一つに近年の出題ブームがあります。

ソグド人やトルキスタンなど中央アジア周辺地域の研究が進んだこともあり、ここ数年の難関国立大学で中央アジア史や北方民族史は出題ブームとなっていたのです。

2020京大第1問(ソグド人の活動と中国文化への影響)、

2019京大第1問(4〜17世紀のマンチュリア史)、

2018阪大第1問(ソグド人の政治・宗教・文化面での貢献)、

2017京大第1問(前3世紀から後4世紀における匈奴史)、

2016京大第1問(9〜12世紀のトルコ系の人々のイスラーム化過程)など、取り上げたらキリがありません。

中央アジアに関連する未出のテーマが、アフガニスタン史・ソグド史・トルキスタン史でしたので、東大側としては、研究も進み、高校生が用いる東京書籍の教科書などにもそこそこの情報が載るようになったことから、出題の機が熟したと判断したのでしょう。

過去には、中論述で、1989年にアフガニスタン史、1995年に東トルキスタン史を出題していますが、受験生の平均点がものすごく低かったと言われています。

なお、東大は、直近の京大の問題をパワーアップして出題することが過去何度かありましたので、情報収集に努めると良いでしょう。

話は変わりますが、昨年より連日のように新聞紙上を賑わせているロシアの南下政策について、東大2014第1問で大々的に問われました。

この東大2014を敬天塾の授業でも取り上げましたが、その際、侵略する側だけではなく、侵略された側にも着目して周辺知識を固めることが大切だと説明をしました。

この時の指定語句には「トルコマンチャーイ条約」や「イリ条約」といった現役生が嫌がるワードも入っていましたが、過去問を解く際に、これらを丁寧に資料集や用語集などで確認していれば、今年度指定された「ブハラ・ヒヴァ両ハン国」という語句も難なく活かせたはずです。

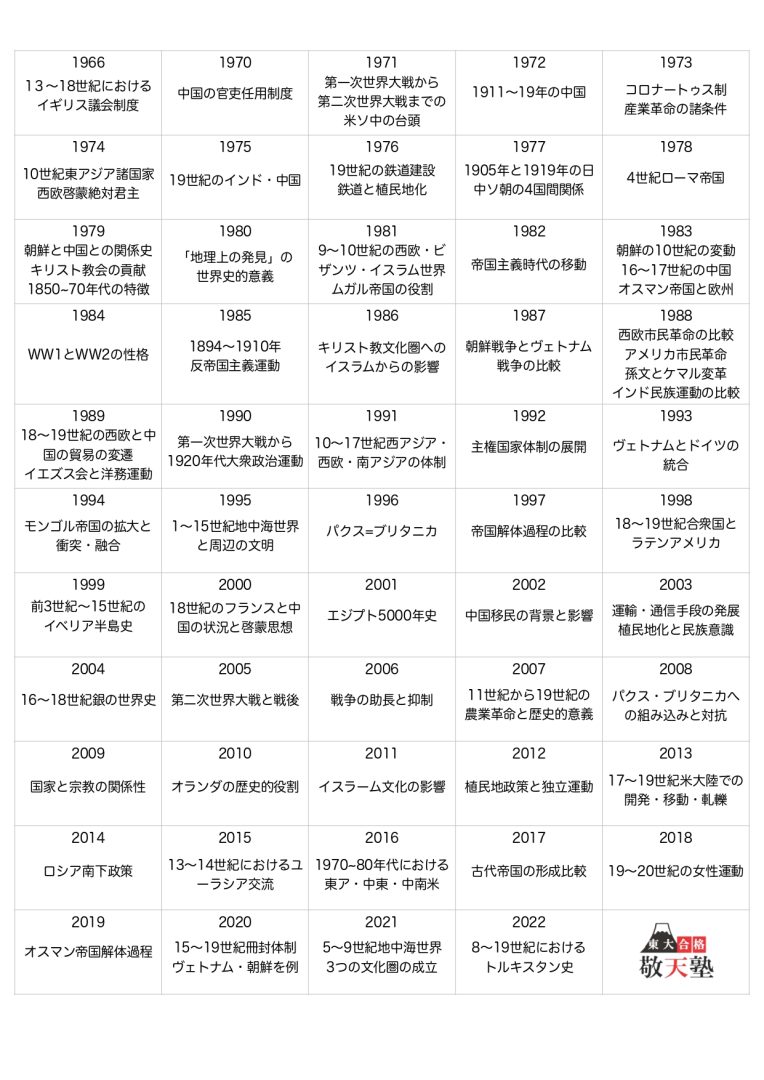

ここで、過去問一覧をご覧いただきたいと思います。

過去問一覧

2021年度の問題は、上記の表のように1995年の大論述をベースに、周辺知識を整理していれば、最速で解くこともできました。

過去問研究と事前準備量の「差」が、解答時間の「差」に直結し、それがそのまま日本史や地理に投下できる時間資源の「差」につながったとも言えます。

ですが、本2022年度は、国語でも数学でも世界史でも、過去問の安直な焼き直し問題は出題されず、より高度な思考力や分野を横断する力、部分点を取りに行くガッツが求められているような気がします。

今後も、このような出題傾向がつづくと思われ、赤本の答えを丸覚えするだけで東大世界史はなんとかなると思っている受験生は根本的な戦略転換を強いられることになるでしょう。

もちろん東大過去問が最高かつ最強のテキストであることに変わりはありませんが、それをどのように工夫して活かせるかが勝負の鍵となりましょう。

そうした観点に照らせば、実のところ、このトルキスタン大論述もなんら特異なものではなく、東大の伝統に従った良問だと言えます。

東京大学は1989年入試以来の「人と物と文化(宗教)」の交流を強調するようになりました。

例えば81年には9〜10世紀のビザンツ・西欧・イスラム圏の政治・経済・文化の比較史が出題され、

86年には西欧とイスラム世界の交渉と勢力関係、

95年には地中海世界における文明の交流といった広域に及ぶ人の交流と移動をテーマにした問題が繰り返し出されてきています。

ですので、本問で問われている「周辺の地域に興った勢力がたびたび進出してきたが, その一方で,トルキスタンに勃興した勢力が周辺の地域に影響を及ぼすこともあった。」というお題は、十分に出題が予見されたものであり、

むしろ、今まで出題されないのがおかしな分野だったとも言えます。

この2022東大大論述は学習効果の非常に高い1題ですので、非受験学年の方は、ぜひ本問を通じて合格力を上げていっていただけたらと思います。

さて、この問題に対して合格者は2月26日にどのような答案を試験会場で書いたのか、気になるところだと思います。

予備校の解答例や青本や赤本の解説は、あくまで時間無制限に複数の講師が事実誤認のないよう吟味して練り上げたものですので、実際の本試験の緊張や焦りの中で書き上げたものとは異なります。

そこで、ある合格者の再現答案をご紹介したいと思います。

Aさんの答案

ウイグルの西遷でトルコ化が進んだ中央アジアで、アッバース朝や自立したサーマーン朝のもとでトルコ人のイス ラーム化が進み、トルコ人のカラハン朝が東西トルキスタンを統べた。カラハン朝の後のセルジューク朝はバグダー ドに入城しスルタンの称号を授かり、 更に小アジアに進出しビザンツ帝国を圧迫した。セルジューク朝からホラズム 朝が西トルキスタンで興り、東トルキスタンでは宋と金の挟撃で滅びた遼の皇族である耶律大石が西遼を建てたが、 その後モンゴル帝国が西遼を奪ったナイマンやホラズム朝を征服しユーラシア大陸を席巻し、トルキスタンではチャ ガタイ=ハン国が成立した。チャガタイ=ハン国の分裂から現れた実力者のティムールはインドや西アジアにまで進 出し、アンカラの戦いでオスマン帝国のバヤジット1世を下した。シャー=ルフやウルグ=ベクの下でティムール朝が 安定期を迎えると、建築と天文学の発達を特徴とするトルコ=イスラーム文化が栄えた。ティムール朝の滅亡後、そ の子孫バーブルはインドでムガル帝国を建て、西トルキスタンではウズベク人国家が、東トルキスタンでは遊牧民 ジュンガルによる国家が興った。しかし、清の乾隆帝がジュンガルを征服し新疆として理藩院の管理下に置き、ロシアも南下政策でブハラ·ヒヴァ両ハン国を保護国化した。その後にロシアの支援でヤクブ=ベクの乱が起こると、清の 左宗棠がこれを鎮圧し、トルキスタンで二帝国が抗争した。

この答案の評価はいかがでしょうか。

ウルグ=ベクやらヤクブ=ベクというマニアックな知識も盛り沢山となっていますが、大切なことは事実誤認がなく、かつ、東京大学の教授の要求に応えているかどうかにあります。

ですが、そうは言っても、どのような点に注意して大論述を書き上げたら良いのか分からない方がほとんどでしょうし、また、世界史大論述をどのように書いたら良いのかわからず途方に暮れている方も多いと思います。

その点、皆さんは非常にラッキーです。

なんと、東大教授が受験生に向け、答案作成に際しての注意事項と、論述答案書き上げの方法論の一つをご紹介くださったのです!

(東大入試問題作成部会から受験生へ)

第1問は、第二段落の「以上のことを踏まえて」の「以上のこと」が何を指すか考えましょう。トルキスタンの歴史的展開を、(1)「トルキスタンの支配をめぐり、その周辺の地域に興った勢力がたびたび進出してきた」ことと、(2)「トルキスタンに勃興した勢力が、周辺の地域に影響を及ぼすこともあった」ことを踏まえて記すわけです。次に、年代として「8世紀から19 世紀」までの時期が指定されています。例えば、この(1)(2)を横に、8 世紀から19 世紀という時間を縦にして表を作り、トルキスタンの周辺地域のそれぞれの空間を意識しながら、表に指定された語句を落としてみてください。そうすると、それらに関連する事象など新たなキーワードが浮かんでくるのではないでしょうか。方法は様々ですが、問題文に示された出題意図、また問いの内容、そして指定された語句を手がかりにして、時間的、空間の広がりを踏まえて、歴史の展開を考える問題になっています。

いかがでしょうか。東大教授が言及されているように、リード文における

(1) トルキスタンの支配をめぐり、その周辺の地域に興った勢力がたびたび進出してきたこと

(2) トルキスタンに勃興した勢力が、周辺の地域に影響を及ぼすこともあった

の2点に注意して、トルキスタンの歴史的展開を論じることが大事なのです。

そんなの当たり前じゃないか、と思われるかもしれませんが、東大教授がこのようにわざわざ訴えかけているのは、そうした「当たり前」のことを満たしていない答案が大量にあったことの裏返しでもあります。

それでは、この2つの基準を元に、東大入試の採点官になったつもりで、先程のAさんの答案例を評価してみてください。

いかがでしたか。

素晴らしい答案でしたか?

それとも、ダメダメな駄作でしたか?

簡単に私からコメントをいたします。

Aさんの答案には、多くの予備校解答で記述されていたソグド人の話も出ていませんし、やたら君主の名前が細かく書かれていますし、文章も淡々としていて、正直一読して素晴らしいと感動するような名文でもありません。

しかしながら、誰がトルキスタンの東西を支配し、そして、周辺のどの地域に影響を与えたのかをコンパクトながら盛り込めています。

さらには、多くの受験生答案に見られる事実誤認が極めて少なく、採点官の立場で概観したとき、安心して読み進めることができました。

もちろん、60点満点の答案を目指すのなら、上記の条件を満たした上で、より攻めた答案を書きたいところですが、20〜50分という短い時間のなか、高速で処理せねばならない入試会場においては

- 問いに答える

- 事実誤認のない答案を心がける

という基本に忠実な姿勢が最も重要であることを強くお伝えしたいと思います。

このような視点は、参考書や東大模試ではなかなか学べないことです。

実際の東大入試で高得点を取った人にしかわからないコツを知った上で臨む東大入試と、何も知らずに臨む東大入試とでは安心感が格別に違います。

世界史50点(2023年入試)合格者による解説

1.はじめに

この解説は、従来の予備校などの解答解説とは違って現実的に高得点を取るための発想、プロセスを重視したものになっています。

実際私が受験生だった時に他の予備校の解答解説を読んでも、どうしてその発想に至るのか、そこまで詳細な知識が本番で発想できるだろうか、と思うことが多かったです。

私は試験本番では教科書レベルの記述しかしませんでしたがそれでも総合で50点という比較的高得点を取ることができました。

この解説では多くの受験生が知っているような基本的な知識から本番で高得点を取るための大論述を完成させる方法に重きを置きつつ、今回の問題ではなく今後東大世界史を解く上で参考になりそうなことも記述していきます。

2.総評

2-1 2022年第一問に対する受験生の傾向とその原因

2022年の第一問は中央アジア史という多くの受験生が手薄になりがちな部分についての出題でした。当日試験場で問題を見た多くの受験生は絶望したのではないのでしょうか。この範囲については他の中国、ヨーロッパなどのよく問われる地域の歴史に比べ、受験生の知識もあやふやな傾向があります。

私はこれには複数の原因があると思っています。まず、全体的な傾向としてこの地域の世界地図が明確でないことがあります。そもそもどの地域について話しているか明確ではない、という印象を受けた人も少なくないでしょう。

また、この地域では他の地域に比べて、比較的ここで独立した歴史を築いたというよりもこの地理的要因からさまざまな勢力の侵入、影響を受けながら諸国家が建てられました。この地域を主体にして歴史を捉える機会があまりないので記憶、理解が曖昧になっているということもあると思います。

2-2 東京大学の出題の傾向とそれに対する対策

東京大学はこのような広範囲にわたるさまざまな勢力、文化の影響、交流についての出題を好みます。このような問題に対応する力をつけるためには、まず普段の世界史学習の中で地図を特に意識することが大切だと思います。これは私が受験生の時に教わっていた世界史の先生に口酸っぱく言われていたことです。新しく国家が登場したら、今回のトルキスタンに限らず、その勢力範囲を地図で確かめる、という習慣をつけるようにしましょう。もちろん一回見ただけでは把握しきれませんから、習慣をつけて繰り返し地図を見ることで少しずつ頭に叩き込んでいくのが良いと思います。

2-3 今回の問題への取り組み方

また、中央アジアのタテの歴史を単体で覚えているということはレアケースだと思うので、先ほど述べた頭の中に叩き込んだ地図を思い出し、他の地域、勢力を中心とした視点で習得した歴史の中で(例えば、イスラーム世界を軸にした歴史は教科書で扱われていますが、その中でセルジューク朝やカラハン朝は中央アジアのタテの歴史としてではなく、勃興したイスラーム王朝の一つとして紹介されています。) 中央アジアに関する出来事はなかったかと思い出すことで書く内容を定めていくのがベストだったのではないかと思います。

2-4 この問題の難易度

全体として試験本番で出たら大きく差が出るのではないかという印象を受けた問題です。しかし、それは大論述の問題そのものが難しいからというわけでは決してありません。単純に多くの人の理解が十分でない部分の出題であったために、苦手意識を持つ人も多かっただろうということです。大論述の問題としての難易度は決して高くないどころかむしろ解きやすい部類に入るのではないでしょうか。

また、問題の要求も「8世紀から19世紀までの時期におけるトルキスタンの歴史的展開」と至って単純明快なものであり、解釈が割れる余地がありません。範囲が地図上では広いとはいえ、中央アジアという一つの地域を軸にした歴史なのでタテの歴史のつながりもかなり見えてきやすいです。書く内容も、次々とつながりを持った内容が指定語句に登場するなど迷う余地もありません。つまりきちんと世界史の基礎を学習していた人にとっては取りやすい問題であると言えます。

2-5 総評まとめ

とはいえ今回の問題で苦戦するのも無理はありません。筆者もこの問題を高校三年の夏に見たときに全く歯が立たず不安になった記憶があります。

2022年の東大受験生でなかったことを幸運に思いながらできるだけ多くの学びをこの問題から得ていただければと思います。

3.解説

3-1 大論述の構成の決定

まず、大論述を書く際の鉄則ですが、いきなり文章を書き始めるのではなく、構成を決めて論述用のメモを作っていきましょう。今回はどのような構成のもと書き進めていけば良いでしょうか。今回は求められているテーマが「トルキスタンの歴史的展開について」なので書くべき主要なテーマが複数存在している訳でも、対象が広い地域に渡っているわけでもありません(トルキスタンだけでも十分広いと言えるかもしれませんが)。

今回は、8世紀から19世紀と対象の時代が広く、地域は大論述にしては狭いことから考えても、トルキスタンを軸にした年表を作り、それに沿って時系列順に述べていくのがベストであると言えるでしょう。

3-2 大論述の内容の決定

3-2-1 内容決定の姿勢

それでは書く内容を決めていきましょう。まず、東大世界史の鉄則としてリード文をきちんと読み込むということは必須です。つい、指定語句を見てそれから連想されることを記述に色々と盛り込みたくなってしまいがちですが、思いついたことを列挙していると必要なことを過不足なく書くことはできません。常にリード文を分析して問題の要求は何かを心に留めつつ、指定語句を見ながら思いついたことをまずメモとして書き出していき、書く内容をある程度時間をかけて吟味しましょう。

3-2-2 具体的なリード文の使い方

まず、リード文ではトルキスタンの指す位置が紹介されています。パミール高原の東西と言われた時に頭の中でどの部分を指すかわかったでしょうか。ここの部分の解像度が高い人は比較的秩序立った記述が書きやすいのではないでしょうか。このように論述全体の出来にも関わってくることもあるので、先ほども述べましたが地図を確認する習慣をつけることは重要だと考えています。(最も、今回に関してはトルキスタンという語句はここで新しく紹介されているものではなく教科書にも登場しているものなので、地図を明確に想起できなくても解けたかもしれませんが。)

また、書く内容のヒントとして「その周辺に興った勢力」や「トルキスタンに勃興した勢力が周辺の地域に影響を及ぼすこともあった」という情報が提示されているのでこの条件に対応する内容を書こうという意識を持っておくと良いと思います。

3-3 大論述本編

3-3-1 8世紀のトルキスタンの状況

ここから時系列順に書く内容、およびそれを決めるプロセスの一例を紹介していきます。

今回の問題の対象となっている時期の最初である8世紀から見ていきましょう。8世紀については指定語句で直接使えそうなものがないので、自分で当時がどのような時代であったかを思い出しながら記述を作り上げなければなりません。

指定語句などのヒントが望めないので、8世紀の記述を完成させるために、この時期中央アジアがどのような状況にあったかを思い出してみましょう。

8世紀以前トルコ系の突厥がモンゴル高原と中央アジアを統合する国家を建設していましたが、8世紀半ば東突厥がウイグルにより滅ぼされるとトルコ系のウイグルはトルコ系の東突厥にかわりモンゴル高原を支配し、東トルキスタンに進出し始めました。

3-3-2 東トルキスタンの世界地図上での位置、およびソグド人への言及

ここで、現在の中華人民共和国の新疆ウイグル自治区はここでいう東トルキスタンに当たります。この結びつきはこれを読まれているみなさんの中にあったでしょうか。このことを理解しているとかなりこの辺りの地域の解像度が高くなるはずです。今初めて知ったという方は必ず心に留めておくのが良いと思います。

また、リード文の中でオアシス都市への言及がありましたが、ここで、オアシスから連想してイラン系の民族であるソグド人についても言及したいところです。(ソグド人は突厥、ウイグルなどの遊牧国家の領内に植民集落を作った、との記述が山川の詳説世界史Bにあります。)

3-3-3 タラス河畔の戦いへの言及

また、8世紀半ばには751年のタラス河畔の戦いから分かるようにこの地は唐、イスラーム勢力の進出を受けていました(唐に関しては羈縻政策の文脈でオアシス都市にまでその勢力が及んでいることを表した図を見たことがある人も多いと思います。見たことがない方はどの資料集にも載っていると思うので必ず視覚的に確認してください)。

また、今回の論述に限らずタラス河畔の戦いの意義は重要です。タラス河畔の戦いには、この戦いを通して中国とイスラーム世界が関わったという意義があります。

中国から蔡倫の発明した製紙法がイスラーム世界に紹介された、という東西の文化的な交流の文脈で使われることも多々あります。覚えておきましょう。

今回述べたいメインの意義、および最も重要な意義としてはタラス河畔の戦いでアッバース朝が勝利したことで唐勢力が中央アジアから撤退し、イスラームが中央アジアにまで本格的に進出するきっかけとなったということが挙げられます。

今回は、リード文の記述に対応させて、トルキスタンがほかの勢力と接点を持っていた、ということを書きたく、また、これから中央アジアにイスラーム諸国家が勃興していくというトルキスタンの歴史を述べる流れを作るためにも、タラス河畔の戦いがイスラームがトルキスタンに進出するきっかけとなったことは記述の中に入れることができそうだ、と判断できるでしょう。

3-3-4 トルキスタンでのイスラーム拡大への言及

では、ここからどのようにトルキスタンの歴史を述べていけば良いでしょうか。トルキスタンにこのあと興った国家を考えてみると、イスラーム王朝が続いてくることがわかります。(この時代のトルキスタンにどの国があったのか、というのは自分の頭の中で思い出せる必要があります。)先ほどまでの記述で、トルキスタンにイスラームが進出するというきっかけを作ったこともあり、この地でイスラーム教が広まり、またイスラーム国家が興っていった過程を述べるのが自然なのではないでしょうか。

3-3-5 トルキスタンのイスラーム化

それでは、具体的にどのようにトルキスタンはイスラーム勢力の影響を受けていったのでしょうか。9世紀後半西トルキスタンにイラン系イスラーム王朝であるサーマーン朝が勃興しました。サーマーン朝の存在意義としては、サーマーン朝自体はイラン系であったものの、この王朝のもとでトルコ人へのイスラーム改宗が進んだことが挙げられます。

また、カラハン朝が指定語句にありました。指定語句からヒントを得て、カラハン朝に言及するのも忘れないようにしましょう。トルコ人へのイスラーム布教が進んだ結果、10世紀末に最初のトルコ系イスラーム王朝であるカラハン朝がサーマーン朝を滅ぼして東西トルキスタンを合わせたことにより、さらにトルコ人のイスラーム化は進みました。

少し余談にはなりますが、ウイグル帝国の崩壊後、中央アジアにトルコ系民族が移動してきます。トルコ系王朝であるカラハン朝のもとでさらにトルコ化は進むなど、(先住民族もトルコ語を話すなど、トルコの文化が中央アジアに根付いて)トルコ化が進んだ結果、中央アジアには「トルコ人の土地」を意味する、トルキスタンという呼称が付けられました。

話を論述本編に戻しましょう。今回については、中央アジアの歴史をイスラームの流れを追いつつ記述しているので、トルコ人のイスラーム化の中でカラハン朝が果たす重要な役割については記述するべきだと考えます。

一般的にはトルコ人のイスラーム化といえば、サーマーン朝よりもカラハン朝が大きな役割を果たしたとされることが多いので、今回は指定語句にもなっているカラハン朝の文脈でトルコ人のイスラーム化に言及しておけば良いでしょう。

3-3-6 複数の視点から述べられる中央アジア史

この時代のトルキスタンの歴史は、イスラーム国家が興ったこともあって教科書においてはイスラーム世界の発展の文脈と、トルキスタンのイスラーム化の二つの文脈でそれぞれ登場してくる場合があります。

これは世界史学習全体に言えることですが、一つの歴史的事実が違った軸のもと、複数回教科書中で記述される、ということはよくあります。この時に世界史を完全に単元ごとに分けて考えているとこの繋がりが見えなくなることがあります。

常に世界史は一つのつながりであるという意識を持ち続けるとともに、教科書に即した順番通りではなく、自分の中で世界史への理解を十分深くし、自分の中で自分なりの世界史を再編するという意識を持つのが良いのではないでしょうか。

3-3-7 中央アジアに興ったイスラーム王朝

今回問題の要求はトルキスタンの歴史、という至ってシンプルなものであるので、トルキスタンの地域に勃興した国家を考えればサーマーン朝、カラハン朝などに言及しようと発想するのは極めて自然なことでしょう。

内容に話を戻しましょう。カラハン朝の元でトルコ系、中央アジアのイスラーム化が進みました。この地域のイスラーム国家についてさらに見ていきます。中央アジアにどのような国が興ったのかということを思い出していきましょう。

繰り返し申し上げている通り、問題文に「トルキスタンに勃興した勢力が、周辺の地域に影響を及ぼすこともあった」との言及があります。リード文でこのようなヒントが示されている以上これを使わない手はありません。常に、このヒントに沿った内容が書けないか、ということを意識しながら、内容を決めていきましょう。

3-3-8 ガズナ朝への言及

先述したとおりの視点をもって考えると、トルキスタンに勃興し、周辺の地域に影響を及ぼした勢力として、ガズナ朝に言及することを発想できるはずです。

アフガニスタンに興ったガズナ朝は10世紀末から北インドへの侵入を開始しました。アフガニスタンが西トルキスタンの一部分であるという認識はありましたか。東トルキスタンが新疆ウイグル自治区を指すことと合わせて覚えておきましょう。何かと便利です。

ガズナ朝のインド侵入は、インドのイスラーム化を進めたという重要な意義があります。この意義はこの論述以外でも使うことがよくあるので、ガズナ朝のインド侵入といえばインドのイスラーム化!といった意識を持ってもいいと思います。

ガズナ朝とセットで扱われがちなゴール朝ですが、ガズナ朝の方が2世紀近く早くインドへの侵略を始めたこと、また、ゴール朝はガズナ朝から独立したイラン系王朝であることから、ここの文脈では必ずしもゴール朝にまで言及する必要はないでしょう。

3-3-9 セルジューク朝への言及

同じくトルキスタンに起こって他の地域に影響を与えた王朝はないかと考えた時に、セルジューク朝への言及を思いついて欲しいところです。セルジューク朝の存在した時期を考えると、11、12世紀になるので、時系列でガズナ朝まで記述してきたので、ここでセルジューク朝に言及するのがベストでしょう。

セルジューク朝がどのような動きを見せるかも重要なので地図上で確認しておきましょう。セルジューク朝はさまざまな文化圏、地域との関わりを持つ文脈が多いので(つまり東大が好むテーマ)、きちんとセルジューク朝周りは自分の中の知識を整理するのが良いと思います。

セルジューク朝はさまざまな文脈で使えますが、今回はアナトリアまで進出してアナトリアのトルコ化を進めたことなどが意義としてあげられるでしょう。(今回の問題については、トルキスタンに興った国家が周囲の地域に与えた影響について、という比較的広い範囲でのヒントしかないので、アナトリアのトルコ化以外について言及するのでも構わないと思います。ただ、一番無難かつ定番なのはアナトリアのトルコ化であるという印象は受けます。)

この時点で、今まで考えてきたトルキスタンにおけるイスラーム勢力の動きに着目しながら、自分で思い出しながら中央アジアの歴史について書けそうなことについては一段落ついた印象があります。

ここで、次に書く内容のヒントを得るために指定語句を見てみましょう。今回は時間を軸にして論述を作っており、11、12世紀のセルジューク朝まで述べてきたので、指定語句の中ではホラズム朝、宋が時代として近いため、これらを使うことを考えてみましょう。

3-3-10 ホラズム朝についての記述

11世紀になると西トルキスタンにホラズム朝が誕生します。ホラズム朝について何を記述しようかと考えた時、ホラズム朝に関してはトルキスタンに成立した王朝なので、西トルキスタンにホラズム朝が成立したということを書けば良いだろうと判断できます。

ただ、山川出版社の詳説世界史Bの教科書ではホラズム朝に関する記述が、モンゴルに滅ぼされるという文脈で初めて出てきており、しかもかなり手薄であるため、ホラズム朝をトルキスタンの国家として思い出すのは難しかったかもしれません。

どうしてもトルキスタンの国家としての認識が薄く、トルキスタンの歴史の一部としてホラズム朝について記述するのが難しければ、多くの受験生にとってより馴染みのある、チンギス=ハンにより征服された国家として指定語句を使うのでも良いでしょう。(この場合、ホラズム朝はトルキスタンの一国家としてではなく、征服活動を進めてアジアを広く治めることになるモンゴルによって倒された国家の一例として登場することになります。)

3-3-11 宋の使い方

次に、宋についてです。宋は言わずもがな中国王朝であり、トルキスタンにまで勢力を伸ばしていません。また、ホラズム朝が11から13世紀の王朝だった一方で、宋は10世紀から12世紀と少し時代がずれていることにも気をつけてください。

トルキスタンの国家でない宋について、どのように言及していけば良いでしょうか。

この付近の時代、ホラズム朝の他にトルキスタンに成立していた王朝を考えると、西遼が挙げられると思います。宋をどのように使おうかと考えた時、西遼が中国と関係があったということを思い出して、西遼の誕生の文脈で宋を使うという発想に至りたいところです。この宋の使い方を思いついたか否かで差がつきそうであるという印象を受けます。

西遼は滅ぼされた遼の一族(耶律大石ら)により建国されました。そもそもなぜ遼が滅んだのかといえば、新興国家である金と宋が同盟をむすんで遼を攻撃したからです。

3-3-12 モンゴル勢力によるトルキスタンの統治

ここまで、12世紀ごろまでのトルキスタンの歴史について考えてきました。それでは、13世紀について考えていきましょう。13世紀にトルキスタンがどのような歴史をたどったか全くわからないという受験生は多くないでしょう。(多くないことを願っています)

13世紀、トルキスタン一帯はモンゴル軍によって支配されることになります。

それまでトルキスタンを支配していた西遼を奪ったナイマン、またホラズム朝は13世紀にチンギス=ハン率いるモンゴル軍により征服され、トルキスタンはモンゴルの支配領域となりました。

モンゴルの広大な支配領域をチンギス=ハンの子孫らが地方分権的に治めたという事実はご存知だと思います。元、チャガタイ=ハン国、キプチャク=ハン国、イル=ハン国それぞれ歴史的に重要な意義を持っているのでその支配領域を地図で確認するとともに、モンゴルと支配地域の文化の交流に着目しつつ学習することをおすすめします。

3-3-13 ティムールの台頭

広大なモンゴル勢力の統治する土地のうち、今回のテーマであるトルキスタンを支配していたのはチャガタイ=ハン国でした。チャガタイ=ハン国は14世紀半ばごろ東西に分裂し、西チャガタイ=ハン国出身のティムールはティムール朝を開いて西トルキスタンを統一しました。

このように、モンゴルからの歴史の流れを考えれば、ティムールに言及するということは自然な発想でしょう。

また、ティムールに言及すれば指定語句であるアンカラの戦いとトルコ=イスラーム文化を用いることは難しくないでしょう。ティムールはアンカラの戦いの当事者ですし、ティムール朝においてトルコ=イスラーム文化が栄えました。

ティムールの動きも地図上で確認しておきたいところです。ティムールは西進して西アジアを征服し、またアンカラの戦いで見られるように小アジアにまで進出しオスマン帝国と関わりを持ちました。

3-3-14 トルコ=イスラーム文化について

ティムール朝がその版図を広げていく中で発生したのがトルコ=イスラーム文化です。ティムール朝の支配下に入る前、西アジアはイル=ハン国によって統治されていました。イル=ハン国でのイスラームの国教化もきちんと押さえておきましょう。

西アジアと中央アジアを合わせたティムールによってイラン世界とトルコ世界が統一され、イル=ハン国で成熟していたイラン=イスラーム文化が中央アジアに伝えられることでトルコ=イスラーム文化が発展していきました。

3-3-15 イスラーム文化全般について

イラン=イスラーム文化も、トルコ=イスラーム文化も東大世界史においては頻出の重要事項であるので、第二問の小論述に出ても対応できるように深く理解しておくことが必要です。

イスラーム教は普遍性を持つために、各地域の文化と融合して独自のイスラーム文化が各地で発展しました。特に押さえておきたいのは、今回出てきたイラン=イスラーム文化、トルコ=イスラーム文化、それに加えてインド=イスラーム文化です。

これらの文化が発展した背景、栄えた時期、また文化の特徴や主要な文化物、文化界で活躍した人物の名前などを押さえておくと良いでしょう。

話を今回の論述に戻しましょう。ここまでティムール朝にまで言及してきました。この後の中央アジアの歴史の展開を見ていきましょう。

3-3-16 ティムール朝の滅亡とウズベク人の台頭

ティムール朝は16世紀半ばにウズベク人により滅亡しました。以来、中央アジアはウズベク人が支配することになります。ウズベク人はブハラ=ハン国、ヒヴァ=ハン国を建国しました(18世紀にはコーカンド=ハン国も建国され、これら3つのウズベク人による国のことをウズベク三ハン国と呼ぶこともあります)。

ブハラ=ハン国、ヒヴァ=ハン国は19世紀後半にロシアにより保護国化されました。また、コーカンド=ハン国は併合されました。これにより、ロシア領トルキスタンが形成されました。このことはロシアが版図を広げていくという文脈で学習したことがあるのではないでしょうか。

ここから派生して、ロシアについては、こちらの2014年東大世界史第一問の映像授業(https://exam-strategy.jp/archives/11616)を視聴するとさらに理解が深まるのではないでしょうか。

ロシアについてはウクライナ侵攻が続いていることもあり、かなりタイムリーな話題です。必ず出るとは言い切れませんが、去年の東大模試では各予備校がロシアに関する大論述を出題するなど、しっかりと確認するべきでしょう。

万が一ロシアについて出た場合、他の受験生もロシアに関する記述に関してはアンテナを張って学習してきているはずですから、準備が足りないと差をつけられてしまうことになります。

引き続きロシアを中心とした歴史の復習も忘れずに行ってください。

3-3-17 指定語句であるバーブルの使い方

また、歴史の流れ上先に中央アジアに興った国の説明をしていたため、時代が前後してしまいますが、そろそろ指定語句であるバーブルを使いたいところです。

バーブルといえば16世紀のムガル帝国の建国者です。ムガル帝国は南アジアであり今回の範囲である中央アジアに興った国ではないので、単純にムガル帝国が成立した、と述べるだけではなんの脈絡もない文章になってしまいます。

それでは、バーブルについてどのように述べれば良いでしょうか。ここでは(教科書レベルの知識で論述を完成させることを考えれば)バーブルがティムールの子孫であるという事実を思い出して、「トルキスタンに勃興した勢力が、周辺の地域に影響を及ぼすこともあった」という要素に対応させて、ティムールの子孫であるバーブルはインドにまで進出し、ムガル帝国を建国した、と言及する他ないでしょう。

3-3-18 乾隆帝の使い方

最後に乾隆帝の使い方です。乾隆帝が清朝の版図を広げる動きを見せた、ということは受験生であれば誰でも知っていることでしょう。先ほどから再三申し上げていることではありますが、その勢力の範囲を視覚的に捉えるようにしてください。

ジュンガルはオイラト系のモンゴルの部族であり、17世紀ごろに有力になりウイグル人を支配し、東トルキスタンをその勢力範囲に入れていました。乾隆帝はこのジュンガルを滅ぼし、その地に「新疆」という名前をつけました。このように、乾隆帝は「その周辺の地域に興った勢力がたびたび進出してきた」という文脈で使う他ないでしょう。

また、これは余談ですがほとんどの予備校の答案はイリ事件にまで言及していますが、イリ事件はロシアと清が主役の事件であり、必ずしも私個人としては今回の論述で必須の要素ではないように思います。結局イリ事件は清とロシアが中央アジアにまで進出してきた、という事実を補強する例に過ぎないと個人的には考えます。

3-4 最後に

以上で全ての指定語句を拾い切り、これらをまとめれば内容的にも過不足のない答案が完成するのではないでしょうか。たびたび申し上げている通り、発想、内容ともに試験本番で現実的に再現できるような解説を心がけました。基本的にトルキスタンの一つの国について述べると決めれば、歴史の流れに沿って自然と書く内容が決まるところが多かったのではないでしょうか。

そうでないところに関しては、発想のプロセスを書くように心がけました。少しでもこの文章が読んでくださった皆様のお役に立てば嬉しいです。

ここまで読んでくださりありがとうございました。

4.解答例

8世紀ごろこの地はウイグルが支配していたが、交易を行うソグド商人も活動していた。唐やイスラーム勢力の進出を受け、タラス河畔の戦いでのアッバース朝の勝利以降イスラーム勢力がこの地で勃興していった。9世紀後半西トルキスタンにはイスラーム王朝であるサーマーン朝が成立した。10世紀末これを滅ぼして東西トルキスタンを合わせたカラハン朝のもとではトルコ人のイスラーム化が急激に進んだ。また、同じ頃同じくイスラーム王朝であるガズナ朝は北インドへ進出を始めるとインドのイスラーム化を招いた。11世紀西部で興ったセルジューク朝は小アジアにまで進出した。西部ではまもなくホラズム朝が成立し、東部では宋と同盟を結んだ金に滅ぼされた遼の一族が西遼を建国した。13世紀モンゴ人が全域を征服し、14世紀にはチャガタイ=ハン国が成立した。この国の分裂後ティムール帝国が成立し西アジアまで進出したことでトルコ=イスラーム文化が発展した。他にもティムールはアンカラの戦いでオスマン帝国を破るなどイスラーム勢力にも多大な影響を与えた。この帝国がウズベク人により滅ぼされると、ティムールの遺族であるバーブルは16世紀にインドに進出しムガル帝国を建国した。19世紀になるとウズベク人により建てられたブハラ・ヒヴァ両ハン国はロシアの保護国となりロシア領トルキスタンが成立した。東部はジュンガルの支配下にあったが、乾隆帝のもと征服されて清の藩部となった。

5.答案の検証

以下では、3つの再現答案(52点・51点・43点)とそれぞれへの詳細なコメントを閲覧いただけます。

※以下の答案は提出者から当HP掲載の許可をいただいております。

解説2022.jpg)

解説2022-300x161.jpg)