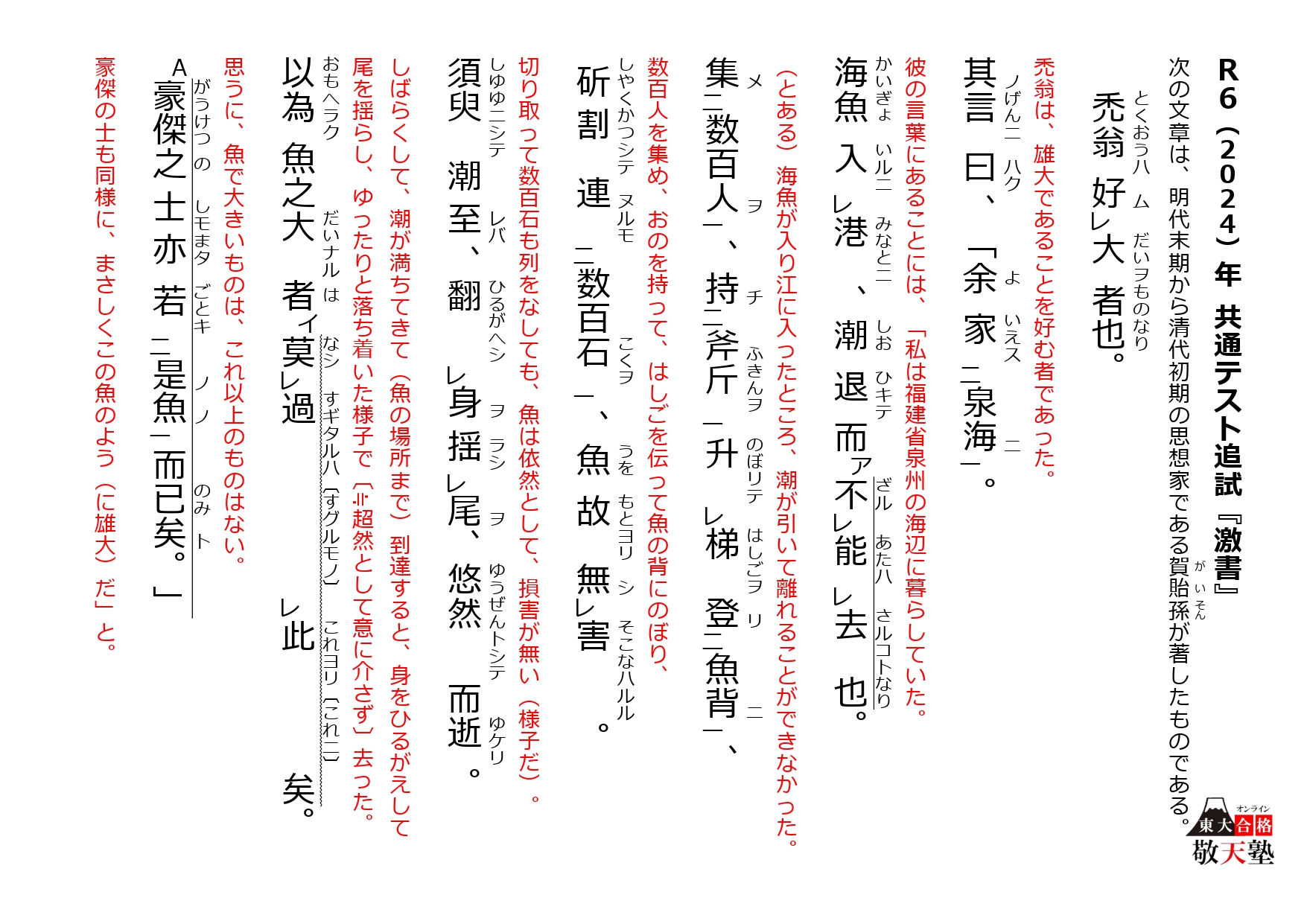

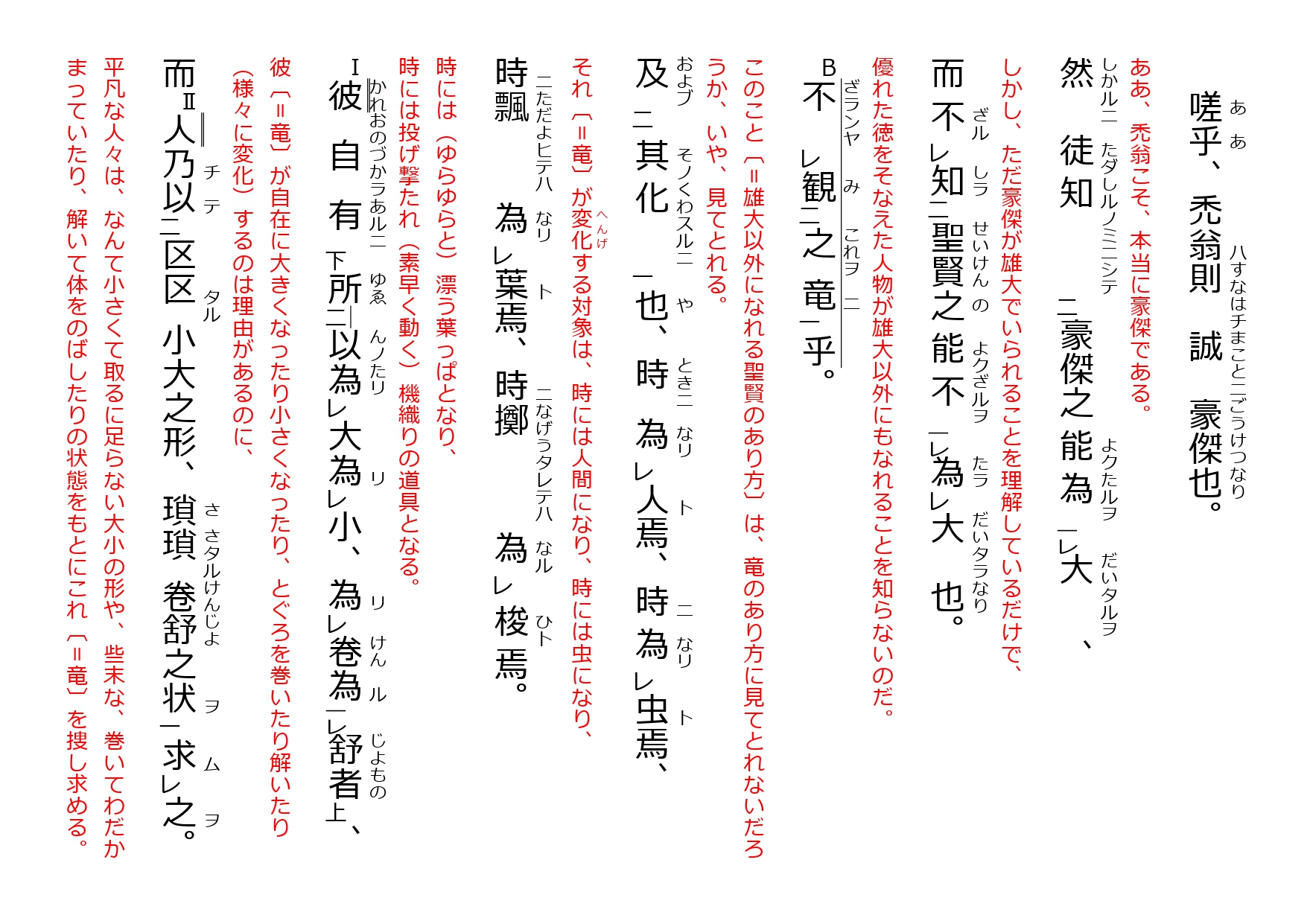

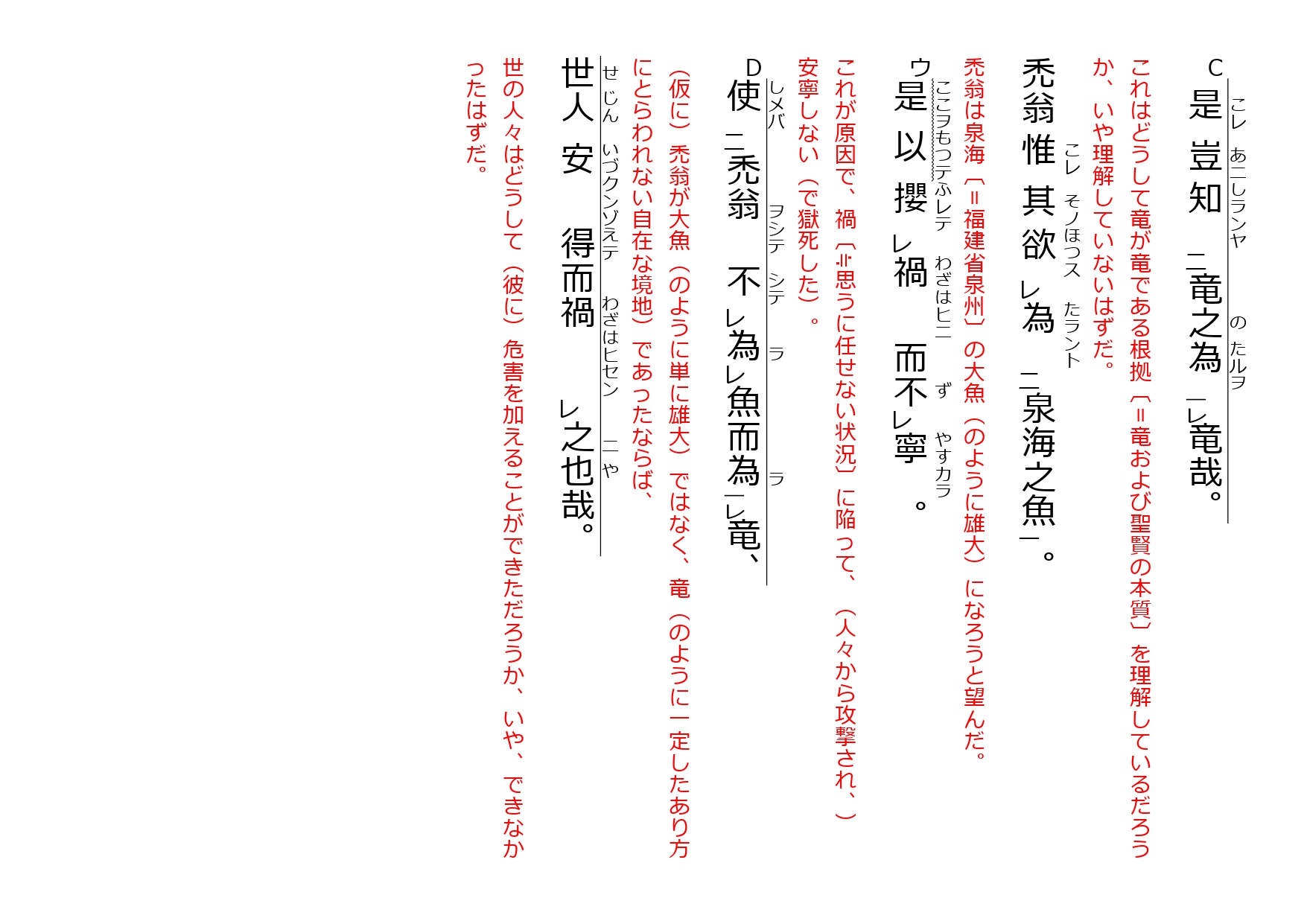

2024年(令和6年) 共通テスト追試 国語第4問 漢文 賀貽孫『激書』現代語訳

漢文の現代語訳を作ってみました。(古文はこちら)

このページの内容は、学校や塾でプリントして配っていただいても構いません。

その際は、敬天塾のロゴを取らないようにお願いします。

(現代語訳のテキストをコピペされる際は、「敬天塾の現代語訳」と明記してくださいませ)

なお、問題と解答のリンクも付けておきます。

(問題のリンク)https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/kakomondai/r6/r6_tuisaishiken_mondai.html

(解答のリンク)

https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/kakomondai/r6/r6_tuisaisiken_seikai.html

本文と現代語訳の併記(PDF)

R6(2024)年追試 漢文『激書』 現代語訳本文と現代語訳の併記(JPEG)

現代語訳

禿翁は、雄大であることを好む者であった。彼の言葉にあることには、

「私は福建省泉州の海辺に暮らしていた。

(とある)海魚が入り江に入ったところ、潮が引いて離れることができなかった。

数百人を集め、おのを持って、はしごに伝って魚の背にのぼり、

切り取って数百石ほど列をなす(ほどになって)も、魚は依然として、損害が無い(様子だ)。

しばらくして、潮が満ちてきて(魚のもとまで)到達すると、身をひるがえして尾を揺らし、ゆったりと落ち着いた様子で〔≒超然として意に介さず〕去った。

思うに、魚で大きいものは、これ以上のものはない。

豪傑の士も同様に、まさしくこの魚のよう(に雄大)だ」と。

ああ、禿翁こそ、本当に豪傑である。

しかし、ただ豪傑が雄大でいられることを理解しているだけで、

優れた徳をそなえた人物が雄大以外にもなれることを知らないのだ。

このこと〔=雄大以外になれる聖賢のあり方〕は、竜のあり方に見てとれないだろうか、いや、見てとれる。

それ〔=竜〕が変化する対象は、時には人間になり、時には虫になり、

時には(ゆらゆらと)漂う葉っぱとなり、

時には投げ撃たれ(素早く動く)機織りの道具となる。

彼〔=竜〕が自在に大きくなったり小さくなったり、とぐろを巻いたり解いたり(様々に変化)するのは理由があるのに、

平凡な人々は、なんて小さくて取るに足らない大小の形や、些末な、巻いてわだかまっていたり、解いて体をのばしたりの状態をもとにこれ〔=竜〕を捜し求める。

これはどうして竜が竜である根拠〔=竜および聖賢の本質〕をを理解しているだろうか、いや理解していないはずだ。

禿翁は泉海〔=福建省泉州〕の大魚(のように雄大)になろうと望んだ。

これが原因で、禍〔≒思うに任せない状況〕に陥って、(人々から攻撃され、)安寧しない(で獄死した)。

(仮に)禿翁が大魚(のように単に雄大)ではなく、竜(のように一定したあり方にとらわれない自在な境地)であったならば、世の人々はどうして(彼に)危害を加えることができただろうか、いや、できなかったはずだ。

【さらに深く学びたい方のために】

敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。

ご興味頂いたかたは、以下のリンクからどうぞご利用下さい。

共通テスト 今からでも間に合う古文漢文のスピード&得点UP術

解説2024-300x161.jpg)

「不観之竜乎。」を「之を竜に観ざらんや。」と訓んで(反語ととった?)おられるが、ここは「不~乎(ならずや)。」という単純な詠嘆ではないのですか?

ご指摘ありがとうございます。文脈としては、詠嘆の方がより適切かもしれません。

大変悩ましいところではございますが、なるべく大学受験生が市販の参考書で知りえる単語や文法の知識内で訳す方針を取っております。

改めて手元の文法書十冊以上を確認しましたが、大学受験生は詠嘆の形としては「不亦~乎」「豈不~乎」「何其~也」以外の形については認識していないかと存じます。

(大学受験レベルを超えると思われます)より適切な訳し方が気になった方にとって、大和博之様のご指摘は大変ためになったかと存じます。改めて、ありがとうございます。