2025年東大国語 第2問(古文)『撰集抄(せんじゅうしょう)』解答(答案例)・解説・現代語訳

『撰集秘』巻三 第六話が出典でした。

こちらもご参照ください。

2025年(令和7年)東大国語を当日解いたので、所感を書いてみた。

答案例とプチアドバイス

(一)傍線部ア・イ・エを現代語訳せよ。【各1行】

ア あさましくやつれたる

答案例:驚き呆れるほどみすぼらしい格好をしている

プチアドバイス:「たる」の訳語が不適・不足している受験生がちらほらいます。

例えば連体修飾語を作る「の」にしてしまうと、

存続・完了の助動詞「たり」の訳語として不適です。

イ ひが目にや

答案例:見間違いであろうか

プチアドバイス:「ひがめ」は東大古文2024年『讃岐典侍日記』の本文に出たばかり!

過去問演習をしていた人なら簡単でしたね。

もし2024年を解いたのに、「ひがめ」や類語の「ひが耳」「ひがごと」を確認していなかったら、過去問の使い方がもったいないです!!

300語レベルの単語帳だと見出し語ではなく関連語レベルの語彙ですが、このくらいは東大受験生なら知っておいて欲しいです。

※「ひがめ(僻目)は「見間違い」。

「ひが耳(僻耳)」の「聞き間違い」や「ひがごと(僻事)」の「間違い・誤り」とセットで覚えておきましょう。

エ 力なくやみ侍りけり。

答案例:仕方がなく追いかけるのは中止になりました。

プチアドバイス:対象が不明確だと不自然なので「追いかける〔引き留める〕のを」等を補いたい設問です。

また、「力なし」「やむ(四段)」は両方とも、『古文単語315』では見出し語ですが、『古文単語330』などでは掲載無しの語でした。

300語レベルの本でも掲載語の差がたくさんあるので、映像授業【古文単語編】にある「古文単語315と330の比較表」などをぜひご利用ください。

(二)「かきくらさるる心地」 (傍線部ウ)とは、何に対するどのような心情か、説明せよ。【1行】

答案例:嘲笑されている裸の乞食が清水寺の宝日上人だったことに対する悲しみ。

プチアドバイス:「何に対する」の部分を具体化しましょう。

「奇行」など抽象的に書くよりも、「裸」「乞食」といった具体的な要素も書くことを推奨します。

(三)「この事、限りなくあはれに覚え侍り」(傍線部オ)とあるが、語り手はなぜそのように感じたのか、説明せよ。【1行】

答案例:素性を隠し、衣類への執着さえも捨てた宝日を、究極の仏道者だと感じたから。

プチアドバイス:衣類を捨てたことは一例で、地位・名誉、お金・食べ物も捨てていることを含むように、抽象化して書いた方が良いでしょう。

(四)「よしなき人の思ひを、我のみ一方にはとどめじ」(傍線部力)とはどういうことか、説明せよ。【1行】

答案例:つまらない俗人からの尊敬を一身に受けたくはないということ。

プチアドバイス:この設問は難易度「難」でしょう。受験生の解答はかなりバラバラです。そんなに気にしないで良い設問です。

(五)傍線部キの歌は、どのようなことを表しているか、説明せよ。【1行】

答案例:夜が明けてもすぐにあっけなく日が暮れるように、世は無常であるということ。

プチアドバイス:夜が明けてもすぐに日が暮れるように、人の命もあっけなく無常だということ。

(参考)映像授業【東大古文 和歌編】

読解解説と現代語訳(PDF)

2025年古文『撰集抄』読解解説と現代語訳設問別のよくあるミス

2025年古文『撰集抄』設問別のよくあるミスおまけの解説 宝日上人の奇行?について

『撰集秘 上』(現代思新潮社)によりますと、

「まことに物に狂ひ侍るなり」と言っているのは、

”止観の思想に支えられた「狂をあらわす」一つの修行姿”だそうです。

「止観(しかん)」は要するに瞑想です。

『精選版 日本国語大辞典』には

”雑念を止めて、心を一つの対象に集中し、正しい智慧を起こし、対象を観ること。

天台宗がもっとも重視する修行実践法。”と書かれてあります。

本文中盤の「いみじく静かに思ひ澄まし給ふ時」がこの止観をしている時なのでしょうね。

また、『撰集秘 上』には以下の注釈もあります。

この説話においては、宝日上人のさまざまな狂態を描き、しかし静かに心を澄ますこともあると述べている。『摩訶止観』巻七下の「狂を揚げ実を隠す」思想に基づく。『閑居友』巻上三からの影響か。

浅学菲才なので、摩訶不思議だなあ…と思ってしまいます。

本文と現代語訳の併記(JPEG)

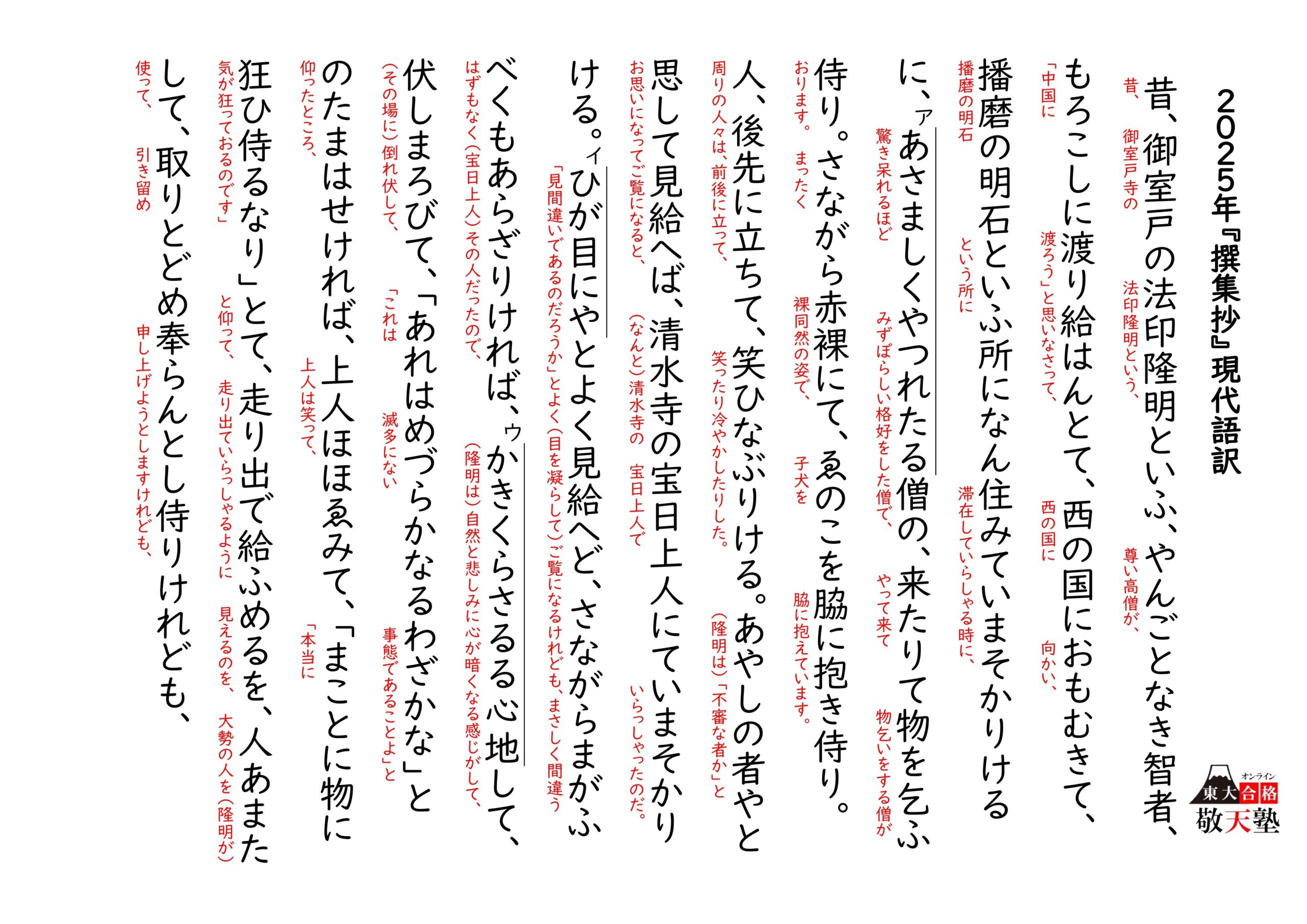

現代語訳

昔、御室戸寺の法印隆明という、尊い高僧が、「中国に渡ろう」と思いなさって、西の国に向かい、播磨の明石という所に滞在していらっしゃった時に、驚き呆れるほどみずぼらしい格好をしている僧で、やって来て物乞いをする僧がおります。

まったくの丸裸で、子犬を脇に抱えています。

周りの人々は、前後に立って、笑ったり冷やかしたりした。

(隆明が)「不審な者だなあ」とお思いになってご覧になると、(なんと)清水寺の宝日上人でいらっしゃった。

「見間違いだろうか」とよく(目を凝らして)ご覧になるけれども、まさしく間違うはずもなく(宝日上人)その人だったので、(隆明は)自然と悲しみに心が暗くなる感じがして、(その場に)倒れ伏して、「これは滅多にない事態であることよ」と仰ったところ、上人は笑って、「本当に気が狂っておるのです」と仰って、走り出していらっしゃるように見えるのを、大勢の人で、引き留め申し上げようとしましたけれども、(上人は)木々がとても暗く生い茂る中にお入りになってしまったので、仕方がなく、(追いかけるのを)中止しました。

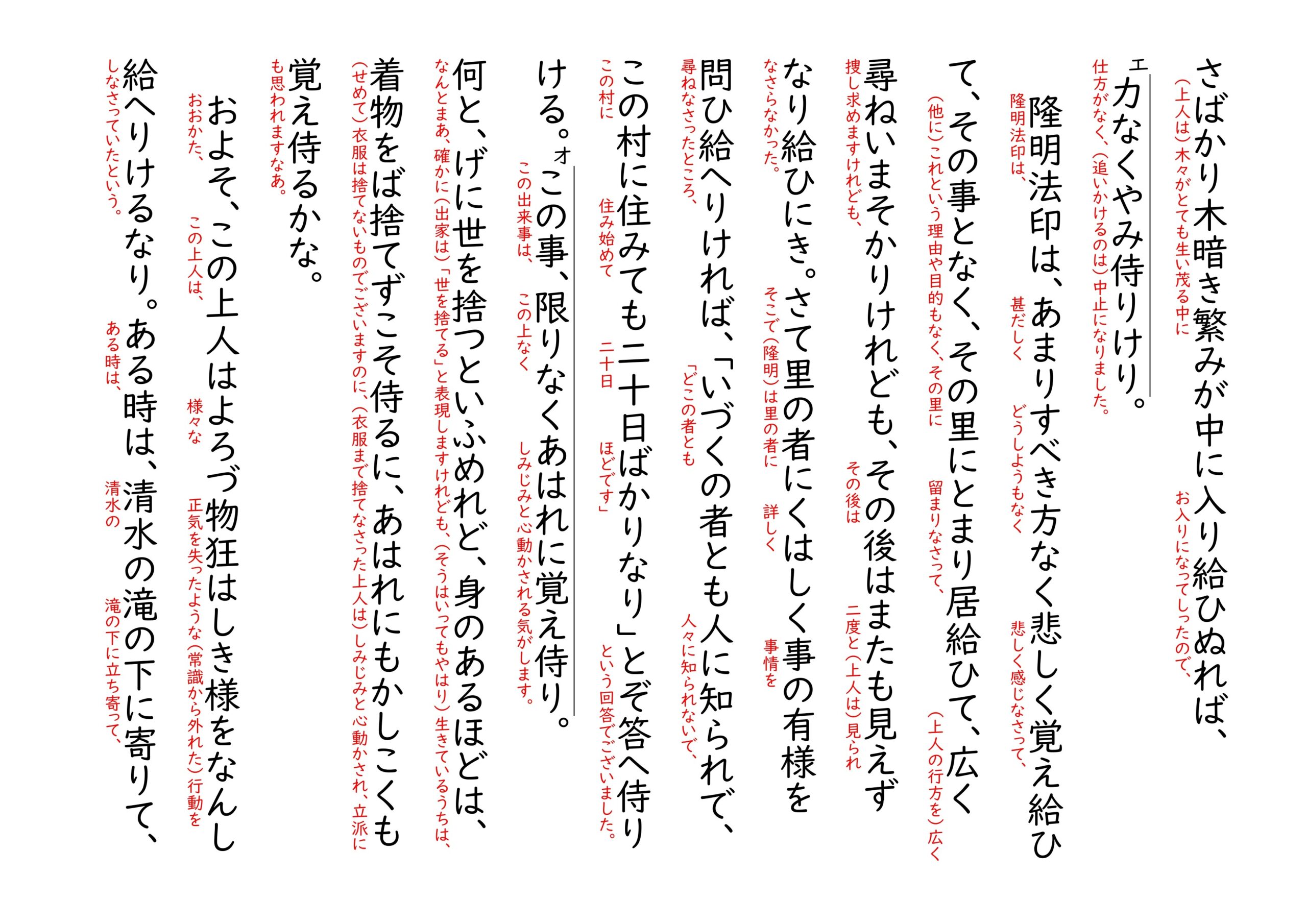

隆明法印は、度を超してどうしようもなく悲しく感じなさって、(他に)これという理由や目的もなく、その里に留まりなさって、(上人の行方を)広く捜し求めなさるけれども、その後は二度と(上人は)見られなくなりなさった。

そこで(隆明は)里の者に詳しく事情を尋ねなさっていたところ、「どこの者とも人々に知られないで、この村に住み始めて二十日(ほど)に過ぎない」という回答でございました。

この出来事は、この上なくしみじみと心動かされる気がします。

なんとまあ、確かに(出家は)「世を捨てる」と表現するようだけれども、(そうはいってもやはり)生きているうちは、(せめて)衣服は捨てないものでございますのに、(衣服まで捨てなさった上人は)しみじみと心動かされ、立派にも思われますなあ。

おおかた、この上人は、何事につけても正気を失ったような(常識から外れた)行動をしなさっていたという。

ある時は、清水の滝の下に立ち寄って、合子〔=ふた付きの容器〕という物に水を入れて、陰部を洗いなさることが、日常的な行為であった。

(また、)非常に静かに余念をまじえず(仏道に)心を澄ましなさる時もあるようです。並一通りの僧ではなく見えなさいました。

仏道に専念し切っている心の内側は、常に同じ才能と知恵を持っているけれども、外見上のふるまいが数多く変化していたのは、「取るに足らない(平凡な)人々からの(尊敬の)念を、自分だけ一人には受けないようにしよう」とお思いになったのだろうか。

この上人(こそ、その人)だよ、藤原道隆の追善供養の日に、法興院に籠って、夜明け前頃に千鳥が鳴く声を聞きなさって、

夜が明けたようだ。賀茂の河原で千鳥が鳴いている。今日も(また)あっけなく日が暮れようとしている

と詠んで、『拾遺和歌集』に収録されなさった(人は)。

夜が明けるやいなや、きっとあっけなく日が暮れてしまうだろうということ〔=無常〕を、以前から悟っていらっしゃたのだろう。

あの『拾遺集』には円松法印として載っておりますのは、この上人のことである。

【さらに深く学びたい方のために】

敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。

ご興味頂いたかたは、以下のリンクからどうぞご利用下さい。

解説2025.jpg)

解説2025-300x161.jpg)