2025年東大国語 第3問(漢文)雲棲袾宏(うんせいしゅこう)『竹窓二筆(ちくそうじひつ)』解答(答案例)・解説・現代語訳

取り急ぎ、暫定版の現代語訳です。

こちらもご参照ください。

2025年(令和7年)東大国語を当日解いたので、所感を書いてみた。

答案例とプチアドバイス

(一)傍線部a・b・dを平易な現代語に訳せ。【各0.5行】

a 然レドモ亦タ不レ可二概論一。

答案例:概括的に論じてはいけない

プチアドバイス:漢文の助動詞「可(べシ)」は「可能・許可・当然」。

※「可」の字が入った熟語2つ「可能・許可」とMUSTだと覚えておきましょう。

ここでは主張なので、不許可(禁止)で「~してはならない」が適切です。

「できない」と訳してしまうのは、主張が弱くなってしまうので、不適切です。

d 声二後世ニ一

答案例:後の世にまで名声が残る

プチアドバイス:「声」といえば「名声」ですね。

「天下ニ鳴リテ(天下に名声が鳴り響いて)」と類句になっていることもヒント!

超サービス問題。

もし間違えたら語彙力・漢字力の強化に努めましょう。

(参考)映像授業【東大漢文 語彙力・漢字力編】(オリジナル語彙一覧付き)

e 不レ覚エ不レ知ラ、忽(たちま)チ入(い)ルナリ二三昧(ざんまい)ニ一。

答案例:自覚なく、知らないうちに

プチアドバイス:予備校各社の模範解答は「知らず知らずのうちに」という現代日本語の慣用表現で横並びになっています。「覚」「知」を残して、「自覚なく知らないうちに」と訳しても良いと思われます。

読んだ通りなので、どんな誤訳が生まれるのか想像しづらい問題…だと思っていたのですが、解けていない受験生が意外と多い設問でした。

例えば「気づかず、知らず」とだけ書いて「のうちに」という補足がない答案もありました。

こういった補足が求めらるのが東大漢文です。

(二)「何独於学道而疑之」(傍線部c)を、「之」の内容がわかるように、現代語に訳せ。【1.5行】

答案例:準備中

プチアドバイス:

累加(るいか)の句形ですね。

苦手をしている受験生もいると思います。

累加は「反語+限定」で「ノミナランヤ」となる句形です。

そして、指示語の具体化が求められています。

前文に「而(しか)ル後(のち)ニ」とありますね。

漢文によく出てくる表現で、東大漢文2024年にもありました。

「そうやってはじめて〔やっと〕」という意味です。

直前が「条件」だと主張する文になっていることが多いです。

つまり、いつでもどこでも専念〔求道〕することが、成功するための条件である「之」なのです。

具体例から「要するにどういうこと?」という抽象化する力が求められていますね。

ざっくり意訳すると

「囲碁に着〔執着〕する者が何でも黒白(の囲碁の石)に見えるように」

「書道に着〔執着〕する者が何でも(墨で書いた書の)黒に見えるように」

「馬の絵を描くことを学ぶ者が馬が夢に現れるように」

という3つの具体例なので、いつでもどこでも専念せよという教えですね。

また、「疑」の訳し方が難しく感じたのではないでしょうか。

(三)「如水浸石」(傍線部e)とはどういうことか、簡潔に説明せよ。【1行】

答案例:準備中

プチアドバイス:

比喩が表すことを説明させることは、過去の東大漢文で何度もありました。

今回はそれほど難しくない比喩です。

「水が石を浸す」ですが、石と比較対照として「水がスポンジを浸す」を想像するとわかりやすいですね。

スポンジなら、あっという間に浸透します。

では水とは何でしょう?

ここでは傍線部cにあった「学道」、つまり「仏道を学ぶこと」です。

石、あるいはスポンジに該当するのは?

求道者ですね。

いつでもどこでも執着して求道すれば、スポンジやぐんぐん吸収するけど、

執着を心配してゆったり気ままにやっていれば、全然学びを吸収できないと言っています。

(四)「執滞之着不可有、執持之着不可無」(傍線部f)とはどういうことか、本文の趣旨を踏まえて説明せよ。【1.5行】

答案例:準備中

プチアドバイス:

「無カルべカラず」といえば、東大漢文2022年『呂氏春秋』で現代語訳を求められた傍線部に、

威不レ可レ無レ有がありました。

最後の「有ルコト」の部分が余計で訳しづらかったですが、今回はシンプルに「無カルべカラず」なので、「必要だ〔無いわけにはいかない〕」とわかりやすかったと思います。

さて、傍線部fは対句になっていますね!

「執滞」は持ってたらダメ、「執持」は必要という対比です。

対の分析

漢詩ではなく漢文であっても、「対」に注目することは読解において非常に重要です。

以下、「対」や同じキーワードの部分に色付けをしています。

(参考)「対」による読解をマスターするなら映像授業【東大漢文 読解法編】

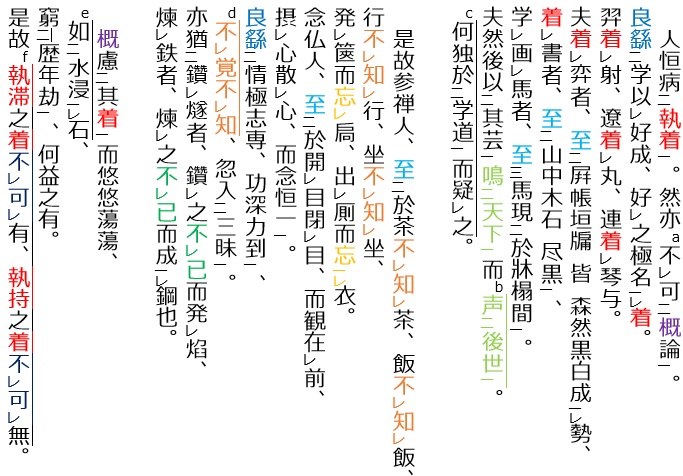

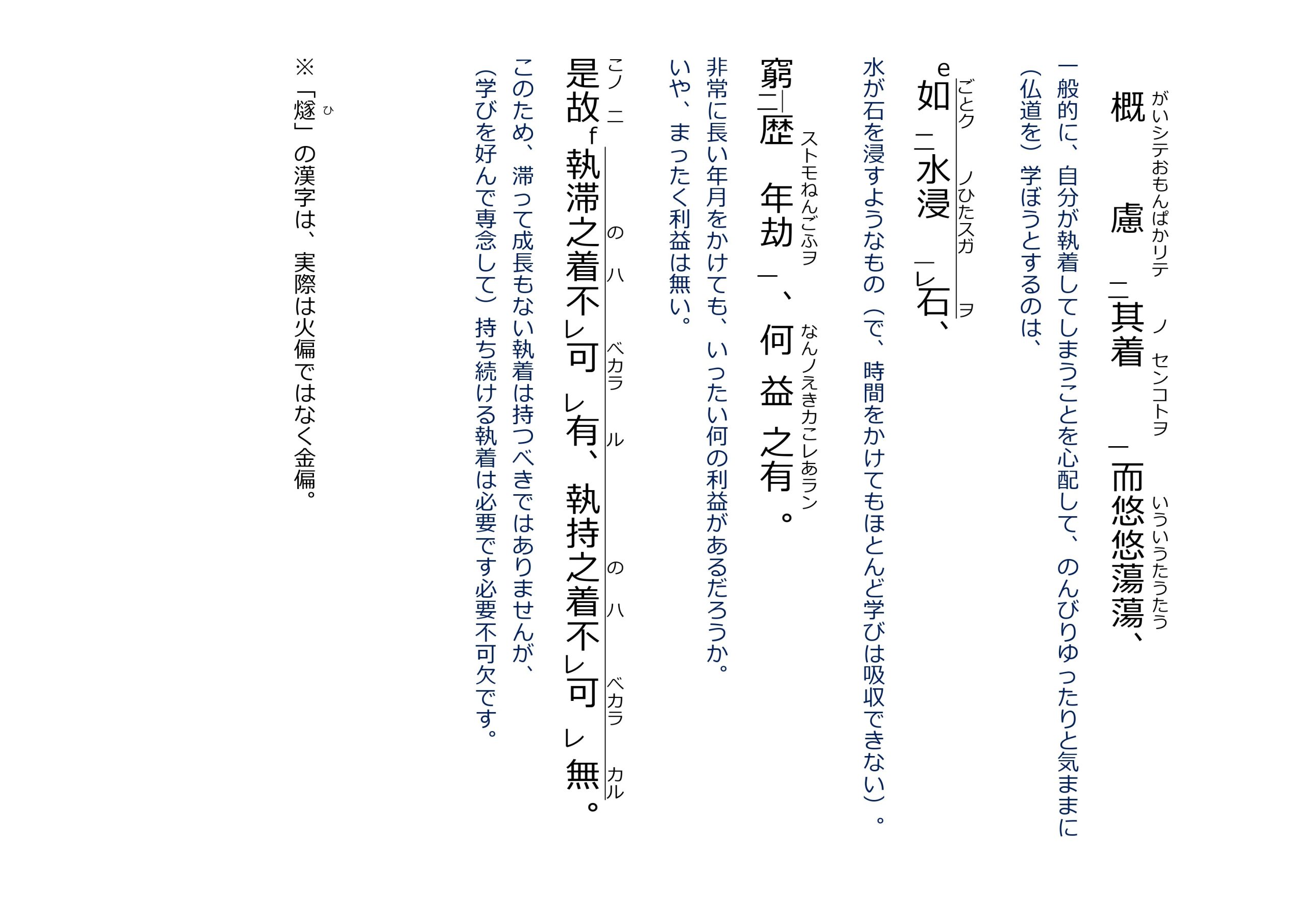

本文と現代語訳の併記(JPEG)

本文と現代語訳の併記(ダウンロード可能)

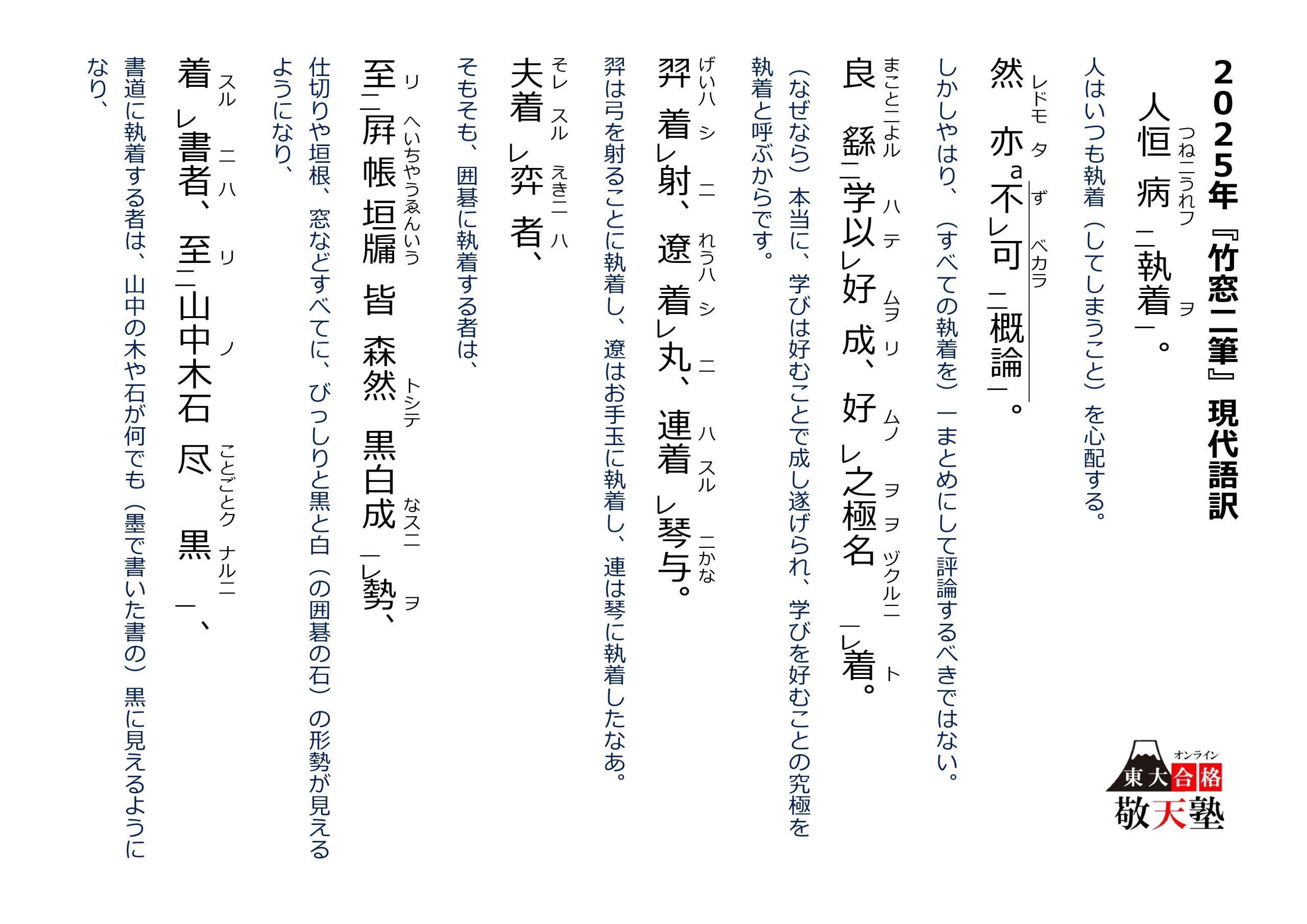

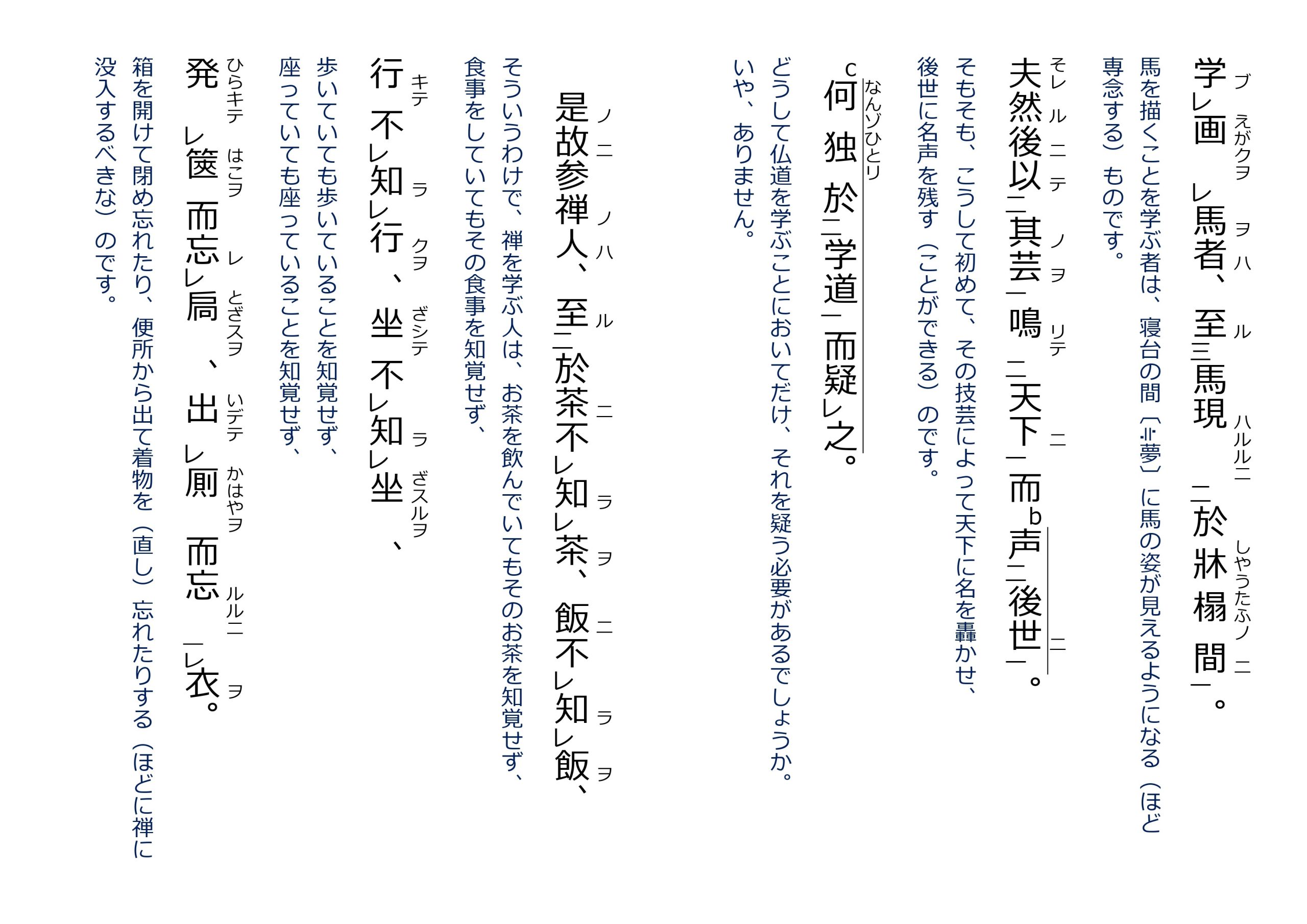

2025年『竹窓二筆』現代語訳現代語訳

人はいつも執着(してしまうこと)を心配する。

しかしやはり、(すべての執着を悪いものだと)一まとめにして評論するべきではない。

(なぜなら)本当に、学びは好むことで成し遂げられ、学びを好むことの究極を執着と呼ぶからだ。

羿は弓を射ることに執着し、遼はお手玉に執着し、連は琴に執着したなあ。

そもそも、囲碁に執着する者は、仕切りや垣根、窓などすべてに、びっしりと黒と白(の囲碁の石)の形勢が見えるようになり、

書道に執着する者は、山中の木や石が何でも(墨で書いた書の)黒に見えるようになり、

馬を描くことを学ぶ者は、寝台の間〔≒夢〕に馬の姿が見えるようになる(ほど専念する)ものだ。

そもそも、こうして初めて、その技芸によって天下に名を轟かせ、後世に名声を残す(ことができる)。

どうして仏道を学ぶことにおいてだけ、それを疑う必要があるだろうか。いや、疑う必要はない。

そういうわけで、禅を学ぶ人は、お茶を飲んでいてもそのお茶を知覚せず、

食事をしていてもその食事を知覚せず、

歩いていても歩いていることを知覚せず、座っていても座っていることを知覚せず、

箱を開けて閉め忘れたり、便所から出て着物を(直し)忘れたりする(ほどに禅に没入するべきな)のだ。

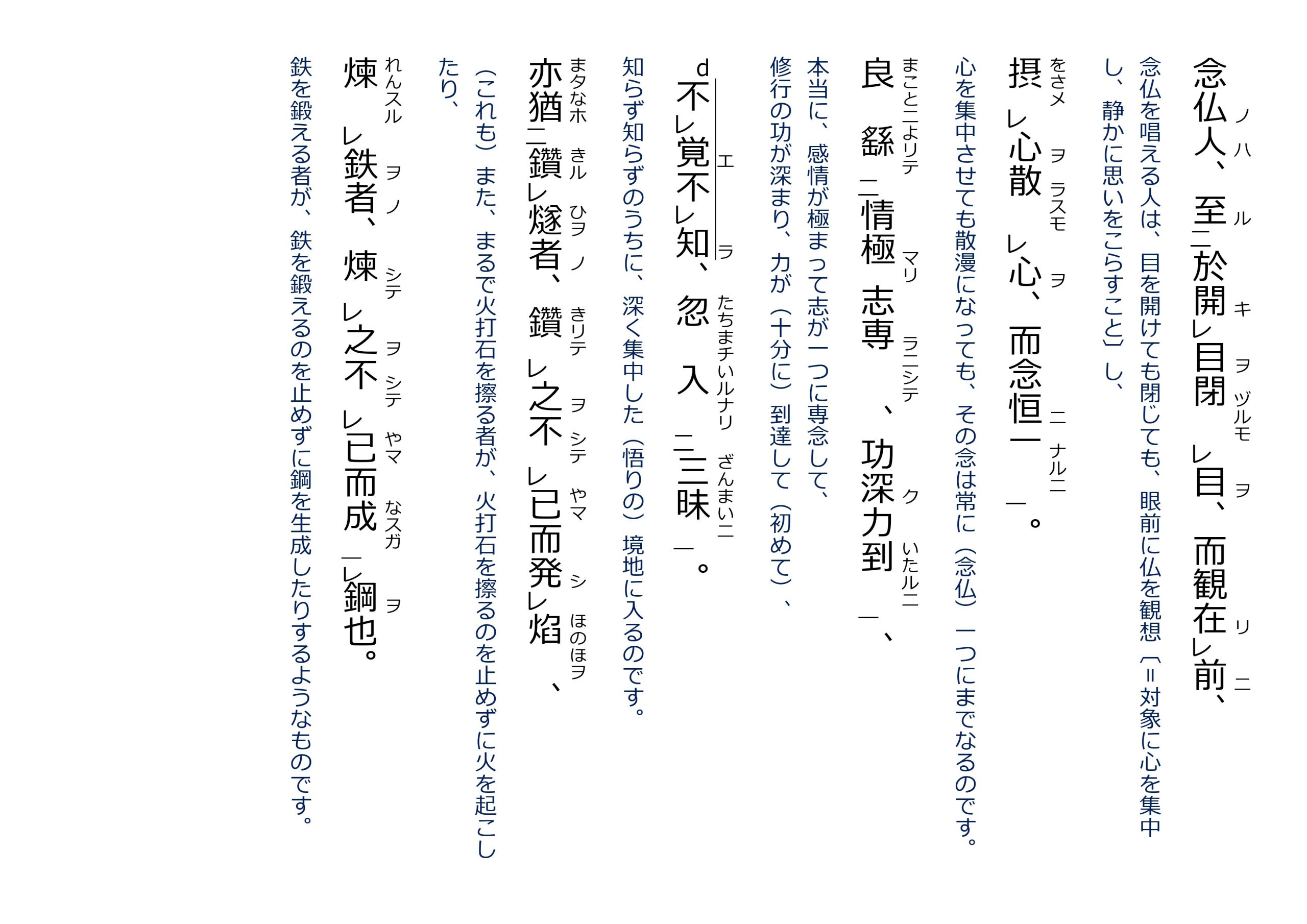

念仏を唱える人は、目を開けても閉じても、仏などの姿を思い浮かべ、

心を集中させても散漫になっても、その念は常に(念仏)一つにまでなるのだ。

本当に、感情が極まって志が一つに専念して、

修行の功が深まり、力が(十分に)到達することによって、

知らず知らずのうちに、深く集中した(悟りの)境地に入るのだ。

(これも)また、まるで火打石を擦る者が、火打石を擦るのを止めないことで火を起こし、

鉄を鍛える者が、鉄を鍛えるのを止めないことで鋼を生成するようなものだ。

一般的に、自分が執着してしまうことを心配して、のんびりゆったりと気ままに(仏道を)学ぼうとするのは、

石を水に浸すようなもの(で、時間をかけてもほとんど学びは吸収できない)。

非常に長い年月をかけても、いったい何の利益があるだろうか。いや、まったく利益は無い。

このため、滞って成長もない執着は持つべきではありませんが、

(学びを好んで専念して)持ち続ける執着は必要です必要不可欠です。

【さらに深く学びたい方のために】

敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。

ご興味頂いたかたは、以下のリンクからどうぞご利用下さい。

解説2025.jpg)

解説.jpg)

解説2025-300x161.jpg)