平井の足切りライン予想の仕方について

私の足切りライン予想の記事を、本当に多くの方が楽しみにして下さることを心から感謝いたします。問い合わせをたくさん頂戴しますので、さすがに記事を一本ちゃんと書いて、私の予想に対する態度や算出方法についてご説明したほうが良いだろうと思い、しっかりと書くことにしました。

「平井先生は今年の点数は何点くらいになると思いますか?」

「共通テストの平均点が上がったことで、足切りが上がりますか?」

「理Ⅲ志望生が理Ⅱに流れてくることで、理Ⅱの足切りが上がると考えた方が妥当ではないですか?」

など色々なご意見を頂戴しています。

ご意見を頂戴すること自体は大変ありがたいので、ドンドンお寄せいただいて良いのですが、私がこの予想をしている主旨や算出方法をご理解いただいた方が、皆さんの出願にお役に立てると思いますので、改めて説明したいと思います。

目次

足切り予想の計算方法

私の足切り予想の算出方法ですが、非常に明確です。

選抜人数 = 東大が2次試験の受験資格を与える人数 = 足切りを突破できる人数 =倍率×定員

と用語を定義したうえで、

「出願数が選抜人数を超えれば超えるほど、足切りラインが高くなるだろう」という仮説のもとで算出しています。

つまり、超過人数 = 出願数ー選抜人数 が多い年は足切りが上がる ということですね。

例えば、文Ⅰでいうと、2025年時点で定員は401人で、倍率は2.5倍。ということは、選抜人数は掛け算して1002.5人ということになります。小数点以下は切り上げて1003人としましょう。これに対して、出願数が1103人だとします。すると、出願が100人超過しているため、足切りに引っかかってしまう人数が100人になりますね。

このようなデータが過去の分もたくさんあるので、過去の超過人数と実際の足切り点のデータの中で似たようなデータや、ちょっと多い(少ない)データを見ながら、だいたいこれくらいだろうと予想するだけです。

過去データを目視で比較しながら「これくらいかな?とやるだけなので、私の力量はほぼゼロです。ただエクセルにデータを毎日入力して、過去データと比較するだけ。誰でもできるし、誰でも同じような数字に落ち着くでしょう。

本当にこれだけ。これ以外の要素は一切排除しています。

共テの平均点が上がったとか下がったとか、過去のリサーチがどうのこうのとか、受験生のレベルがどうとか、理Ⅲ生の流入がどうとか、そういうことは一切考慮していません。今後もする予定はありません。

なぜ、この算出方法をしているのか

なぜこの方法を採用しているのかというと、色々な理由があります。

そもそも出願先は自分の責任で決めるべき

私は、受験に限らず人生の選択はなるべく自分の責任で決断していくべきだと思っています。色々な事情があり他人の意見を優先しなければならないことがあるのは分かるのですが、このあたりは私の個人的な経験などからそう思っているのです。私がそう考えているから、もう仕方ないのです。

ただし、最終的な決断は自分ですべきだと思いますが、情報を得ることは重要です。むしろ積極的にやるべきでしょう。情報もなく決断するのは、それはもう自己責任というより、自暴自棄です。

そこで、皆さんが出願するにあたって、参考になる情報を提供するというのが、足切り記事の趣旨です。私がどこどこへ出願しましょうなど呼びかけることは一切ありませんし、アドバイスもしません。あくまで情報提供です。

そこでなるべく私の主観を排除して、誰でも同じような予想になる方法を採用しているのです。私が「うーん、今年は共テの平均点が下がったから、足切りも下がるかな」など、私の主観をまぜた予想をしてしまうと、情報提供ではなくて、アドバイスになってしまいます。私は情報提供をして、皆さんはそれに基づいて考えて決断する。これを理想にしています。

知見を求めるなら、他のサイトなどへどうぞ。

情報を入手したうえで、ご自身であれこれ考えてほしいのですが、どうしても他の人はどう考えるのか知りたくなると思います。その場合は、足切り予想をしている方が他にいらっしゃるので、どうぞお問合せしてみてください。

私の算出方法は単純です。

単純すぎるがゆえに「共テの平均点を考慮したほうが・・・」など気になると思います。でも、そういうことを気にしだすと、もう何を優先して良いかわからなくなると思います。18歳人口が減ってるとか、理系が人気の傾向にあるらしいとか、〇〇予備校は△△っていうデータを出しているとか、情報なんて星の数ほどあります。

記事に書く情報としては、主観を排除したものにしていますが、私だってパソコンの前で数字をにらめっこしている時には、色々気になります。生徒がどうしても足切りを回避したいと相談に来たときには、少しでも可能性が高い方法を探りますから、ひじょーーーーによくわかります。

しかしながら、数ある情報の中でどれを優先すべきかというのは、非常に高度な判断が必要です。ほとんどの受験生は、足切りに関する考察は人生で1度か2度程度しかしないでしょうから、難しいと感じると思います。その場合は、そういうアドバイスをしてくれる人のところへアドバイスをもらいに行ってみてください。

たまに「〇〇を考慮した方が、正確に予想できるんじゃないですか?」など、私へ予想方法のアドバイスをしてくれる方がいます。

もしかしたら、その方の言う通り、私より良い方法があるのかもしれませんが、そう思うのならどうぞご自身でやってみてください。私が記事を書くうえでは、高度な考察技術など使っていませんから、私の方法が物足りなく感じることでしょう。そう思うのであれば、きっと私の記事内容より良い予想ができるでしょうから、どうぞご自身でやってみてほしいと思います。

分からないことは、分からないとハッキリ言う

また足切りの実際の点数というのは、全ての願書が届いて東大側が作業し終わらないと、誰にもわからないことです。一通の願書によって、足切り点が5点、10点変わることもあり得ます。実際、出願期間の最終日にも、50通くらいは平気が出願数が増えています。全国どこの誰がどのタイミングで出願するかなんて、誰にも分からないのです。私はもちろん、予備校だって、東大だって、世界中の誰にも分からないことなのです。

だから、分からないことは分からないとハッキリ言います。たまに、出願期間が始まる前から「今年は理Ⅰが80%超えると思うんですが、平井さんはどう思いますか?」などと質問してくる方がいますが、すみません、塩対応。「分かりません」と答えます。

だって、本当に分からないんだもの。逆に、確信をもって「80%超える」などと言い切れる根拠を知りたい、というのが感想です。

ということで私としては、まず東大が発信している生データ(これは、確実に正しいと言える情報)と、そこから合理的に推測できる範囲や、誰でも推測できる範囲程度を発信していると、いうことになります。

「僕も80%を超えると思います!」などと言った方が、きっと皆さんに好かれるんでしょうが、分からないことは分からないという方が、誠実な対応だと思っていますので、どうか悪く思わないでください。

責任を取るつもりはない

あとは、私が責任をとりたくないというのも、そりゃあります。

お金をもらって、責任をもって指導している生徒さん方の進路ならまだしも、無料で発信している情報を見られて、どこの誰かもわからない匿名の人に「お前のせいで足切りくらった」などと言われたら、たまったものじゃありません。

先ほども書きましたが、足切りの点数というのはデリケートな情報ですから、他人の人生を左右してしまう可能性があります。そういう重みを感じれば感じるほど、慎重にならざるを得ません。でも、慎重になりすぎると、情報発信すらできなくなります。そこで折衷案としてこの方法を採用しているという側面もあります。

ただ、私にもプライドがありますから、予想に関しては真剣にやっていますよ。テキトーな気分で予想なんかしていません。出願期間中はストレスで頭がおかしくなりそうになりますし、他の仕事を中断して、毎日17時には最優先で記事を書いています。数あるサイトから私の塾に訪れてくださったことへの感謝の気持ちのお返しとして、なるべく質の高い情報や教材などを発信したいと、常々思っています。私の能力は足りないかもしれませんが、誠意は忘れないようにしています。

どのくらい当たるのか

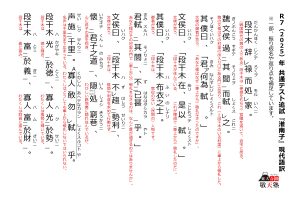

では、どのくらい当たるのかというと、これも過去データと私の予想を、すべて公開しています。

もうこれ以上ないくらい簡単に、過去の私の戦歴を見ることができます。(ここをクリックしてどうぞ)これを見て、私の予想を信じるかどうか、ぜひ厳しい目で見て判断してください。信頼するなら信頼する、しないならしないで、あとは皆さん次第です。

なお見ればわかりますが、まあまあ当たる確率は高いかなと思っていますが(これは主観)、当然外れることもあります。でも、総合的にみると、各予備校さんの予想よりは当たっているかなと思います。

なぜ予備校の予想より当たるのかといえば「後出しジャンケン」してズルいからです。これはこちらの記事に詳しくかきましたので、どうぞご覧ください。

その他のお問合せについて

以上で私のスタンスが分かってもらえたかと思います。

よくある質問に対しての返答としては、

「平井先生は今年の点数は何点くらいになると思いますか?」←私の主観はお答えしません。

「共通テストの平均点が上がったことで、足切りが上がりますか?」←そのような計算は一切していませんし、分かりません。

「理Ⅲ志望生が理Ⅱに流れてくることで、理Ⅱの足切りが上がると考えた方が妥当ではないですか?」←そう思うなら、ぜひご自身でやってみてください。

などとなります。

問い合わせを頂くことや、コメントを頂戴することなどは、大歓迎なのでいつでもどうぞ、なのですが、上記のように塩対応されることが多いかと思います。すみません。

これはどうなんだ?と思うことがあれば、ぜひコメントや問い合わせをしてみてください。

以上、お読みいただいてありがとうございました。