2025年東大地理(第1問A)入試問題の解答(答案例)・解説

(編集部注1)難易度の評価など、当日解いた所感はこちらをご覧ください。

(編集部注2)実際の入試問題入手先

本解説記事を読むにあたって、事前に入試問題を入手なさることを推奨します。

・産経新聞解答速報 https://www.sankei.com/article/20250225-SS6KISNKS5BRTKNOCIBINS4GHI/?outputType=theme_nyushi

・東京大学HP https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e01_04.html

目次

はじめに

高緯度地域における地球温暖化の影響(雪氷圏の縮小)にフォーカスをあてた問題です。

ここ最近の東京大学の地理では、冒頭を飾る第1問Aで話題性のあるテーマをどどーーんと出題してくる傾向にあります。

2024年度であれば「世界の乳糖耐性」について考察させ、

2023年度には「人新世」なる見慣れぬ言葉を挙げて受験生を動揺させ、

2022年度においてはコロナ禍を意識してか「人獣共通感染症」なる何ともゴツイ専門用語を冒頭で投げかけてきました。

そして、今年2025年度には「地球温暖化による雪氷圏(せっぴょうけん)の縮小に伴う諸影響」について考察させる問題を出してきたのです。

今年度は、1Aに限らず、2Aや3Aでも見慣れない問題が多く出されましたので、例年にもまして心理的負担が大きかったと思います。

ですが、見慣れない話題を出して受験生の冷静な思考を妨げようとする手口(笑)は、東大地理作問担当者の常ですから、過去問探究をしっかりして来たなら冷静に対処できたことでしょう。

見知らぬ概念がドドーンと冒頭で提示され面食らった時には、

- これは、本文全体を通じてヒントを探しあてる現代文の問題なんだと思え!

- 見たことがない問題が出されたらチャンスだと思え!必ず解けるようにできている!

- 頭が真っ白になったら、一旦とばして、後から戻って考え直せ!

の3点を瞬時に実践できるように日頃からシミュレーションをしていきましょう。

処理量の多い東大地理においては、1つの問題に執着するあまり、時間を大幅にロスして、冷静さを失うことは絶対に避けなくてはなりません。

取れる問題を見極めるのではなく、捨てるべき問題を見極めることが合格の極意です。

同じことではないかと思われるやもしれませんが、試験会場では後者の視点をもって試験に臨んだ方が安心感を大いに得られる傾向にあります。

ぜひ、模試などでも実践なさってみてください。

さて、今年度の1Aには様々な作問背景やメッセージが込められているように思えます。則ち、

- 大西洋の巨大な海洋循環(AMOC)が早ければ2025年に停止し、世界中に災害がもたらされるという説の存在

- 地球温暖化対策の枠組みたるパリ協定からの離脱をアメリカのトランプ氏が選挙戦で唱えていたことへの憂慮

- 北極圏航路拡大の論点を問うた2021年1Aを過去問探究した際、海氷縮小のメカニズムなど周辺知識を調べたか

- 地球温暖化や地球の小地形・大地形や鉱物資源といった分野に絡む地学基礎の知識もちゃんと学んでいるのか

といった背景や思惑を本問から私は強く感じました。

今年度は、いま話題のオーバーツーリズムが問われた2Bやコロナパンデミックが問われた3Bに脚光が集まりがちですが、本問には東大受験生の学習姿勢や地理に対する捉え方に対する東大教授陣の強い憂慮が込められている点、やはり最も注目すべき1問は1Aだと思いました。

この1A解説記事を通じて、地学基礎にも興味を持たれた方は、ぜひ地学基礎の教科書や参考書にも目を通されてみてください。

いまいち、地学に興味を持てない方は、京都大学の鎌田教授がご執筆された地学基礎の一般書を先にご一読いただくのも非常に有益です。興味をもって読み進めることができるでしょう。

- 地学ノススメ(講談社ブルーバックス)

- やりなおし高校地学(ちくま新書)

- 大人のための地学の教室(ダイヤモンド社)

敬天塾の鉄則集でも詳述しましたが、系統地理がすべての議論の端緒になります。

地形や地層や天気といった地学知識を非常に毛嫌いする受験生がかなり多くいますが、東大教授陣はそうした受験生の傾向を熟知した上で作問していますので、なるべく早い段階から苦手を払拭できるようにしてください。

最近では、Google EarthやYoutube、国土交通省の「重ねるハザードマップ」、国土地理院のGSI MAPなど、有益なコンテンツが多数あります。

教科書で用語だけみてもわからないと思ったなら、すぐさまネット検索をかけてみましょう。

3次元で捉えられるソフトも今はたくさんあります。

二次元の本だけが学習ツールではありません。

文明の叡智を存分に活用しましょう。

前置きが長くなりましたので、各設問にうつって考察を深めたいと思います。

設問(1)

問題

図1ー1は、北半球における近年の地上気温の変化を表している。北半球高緯度地域の気温上昇は広範囲において他地域よりも大きい。その主な理由を以下の語句を用いて2行以内で説明せよ。語句は繰り返し用いてもよいが、使用した箇所には下線を引くこと。

海氷や積雪 太陽光 反射率

解説

おそらく度肝を抜かれた受験生が多かったことでしょう。

過去問探究をしている受験生なら、初っ端にハードな問題を持ってきて受験生をビビらせる「手口」(笑)に慣れているはずですから、冷静に対処できたはずです。

さて、本問は、地学基礎では定番のアルベド(太陽光の反射率)について問われた問題です。

単なる知識問題かと言われればそれまでかもしれませんが、たとえ知識がなかったとしても地理の教科書や資料集に載っている知識を元に、指定語句と設問文情報から解答の方向性は定めることができたはずです。

その意味では、部分点を狙うことは十分に可能だったように思えます。

そうした思考プロセスについては後述するとして、まずは今後類似の問題が出されることも考え、背景的なところをざっくり説明していきたいと思います。

本問の背景

地球温暖化が世界的に問題視されていることは周知の通りです。

ですが、地球全体の平均気温の上昇率に比べて高緯度地域の気温上昇の速度は3〜4倍だということをご存知の方はあまり多くはないのではないでしょうか。

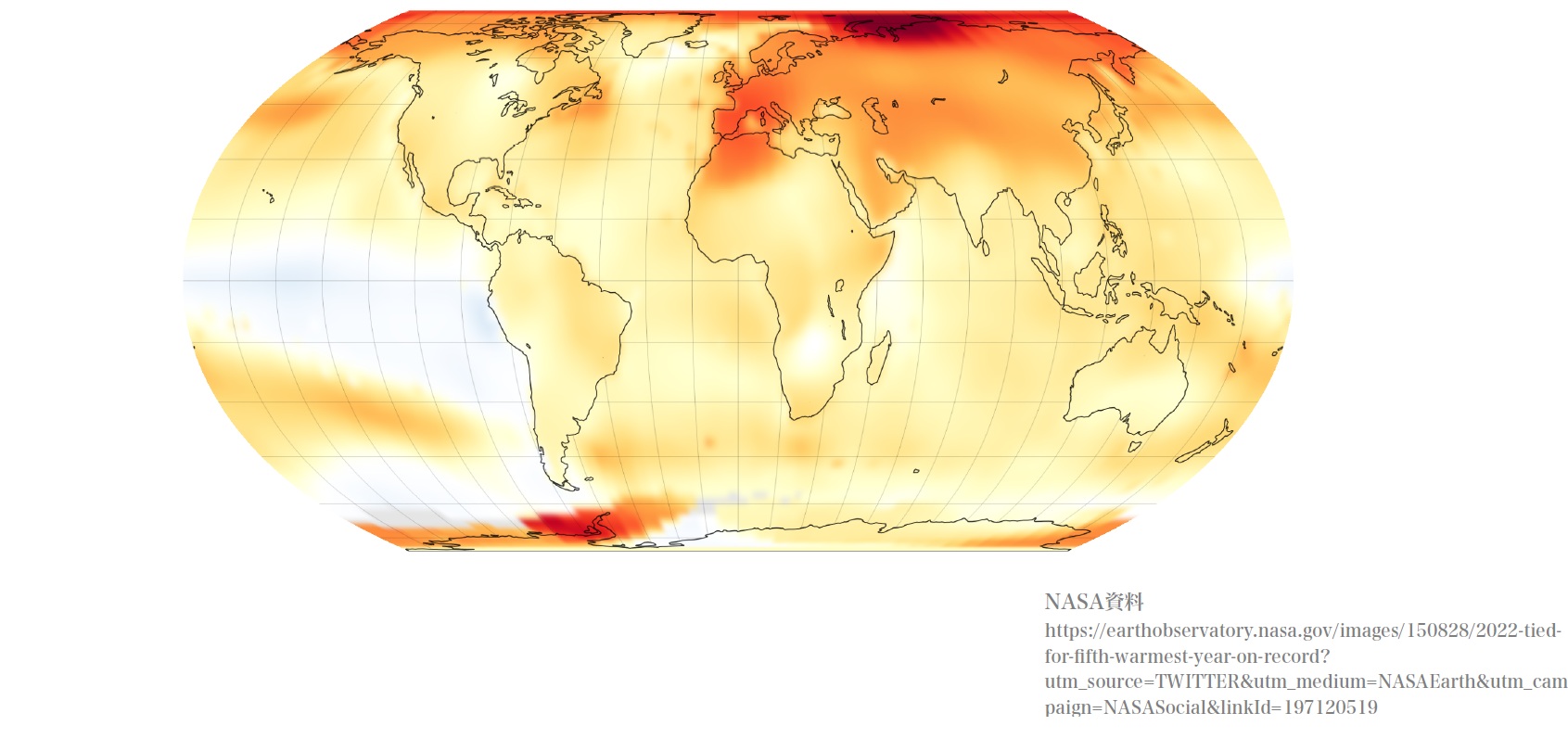

本問に付随した図1ー1では高緯度地域の温度上昇率が高いことが示されていましたが、せっかくですからNASAのデータをここでご覧いただくとしましょう。

確かに、北極などの雪氷圏が真っ赤に染まっていますね。

こうした図を見たときに、「ふーん、そうなんだー」で終わらせるのではなく、「なぜ、なのだろうか」と一歩踏み込んで考えることができる受験生が欲しいと東大教授陣は本問を通じて訴えかけているのかもしれません。

では、本問に核心に入っていくとしましょう。

いきなりですが、皆さんにクイズです。

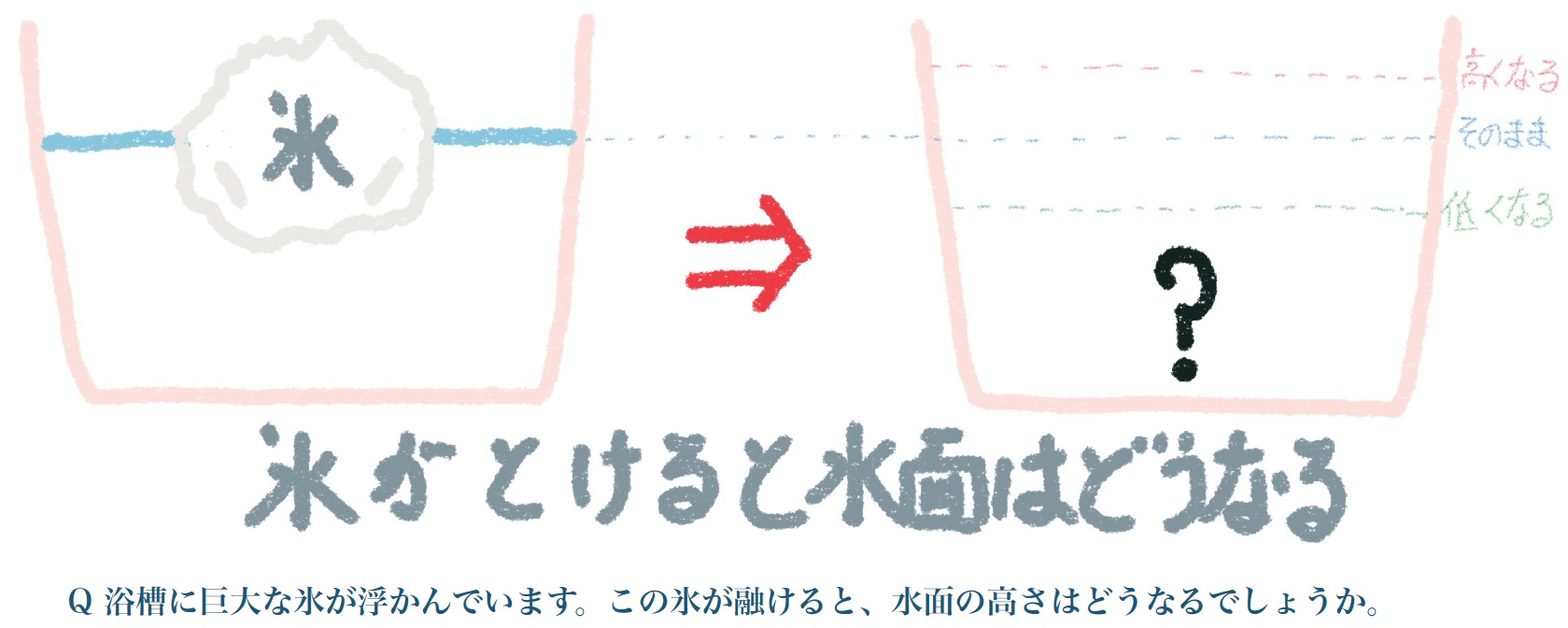

Q 浴槽に巨大な氷が浮かんでいます。この氷が融けると、水面の高さはどうなるでしょうか。

いかがでしょうか。中学受験の理科で頻出の「アルキメデスの原理」が絡む問題です。

正解は、水面は「そのまま」変わらないです。

え!?と思われた方は、Youtubeなどで「アルキメデスの原理」で検索されてみてください。

で、この話が地球温暖化の話とどう関係するのかというと、北極海にぷかぷかと浮かぶ氷(海氷)が地球温暖化で融けても、アルキメデスの原理からすると海水面は上昇しないはずなんです。

ですが、現実世界では海水面が上昇しているのです。

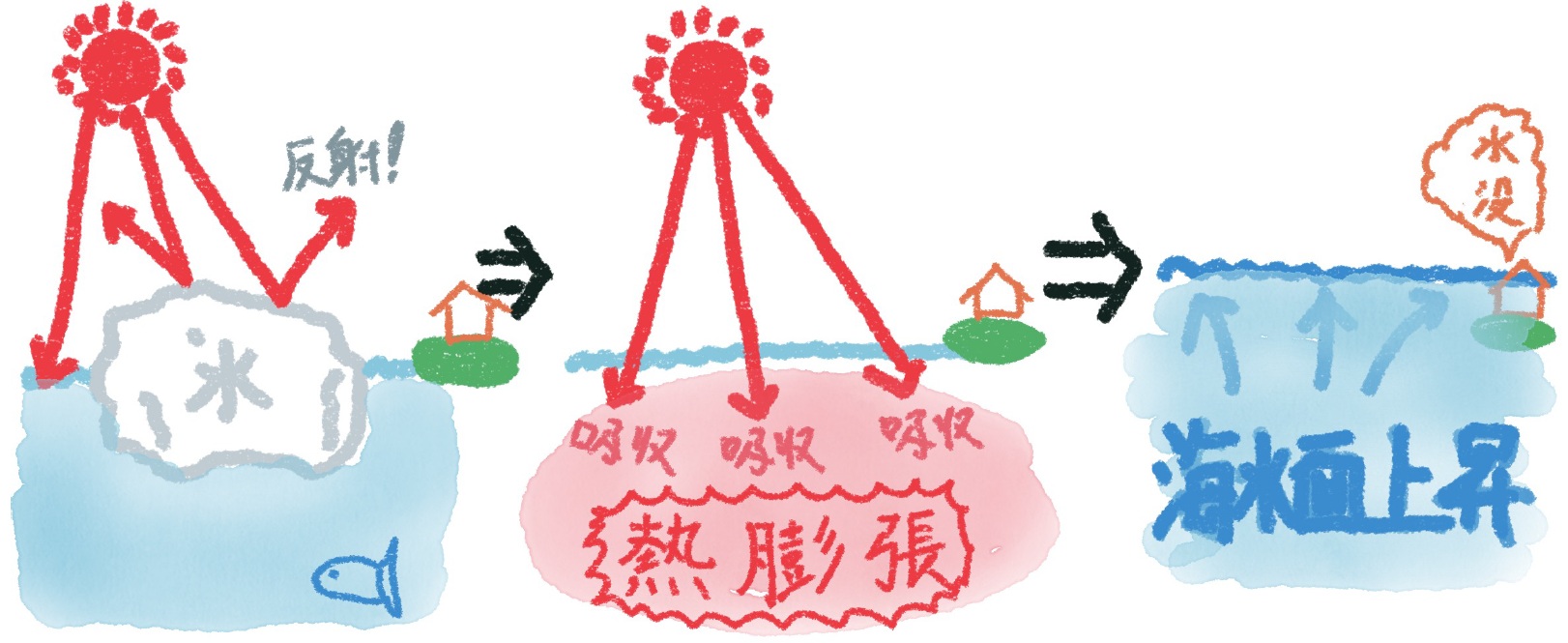

その謎を解き明かすのに必要な知識が「反射率」(アルベド)です。

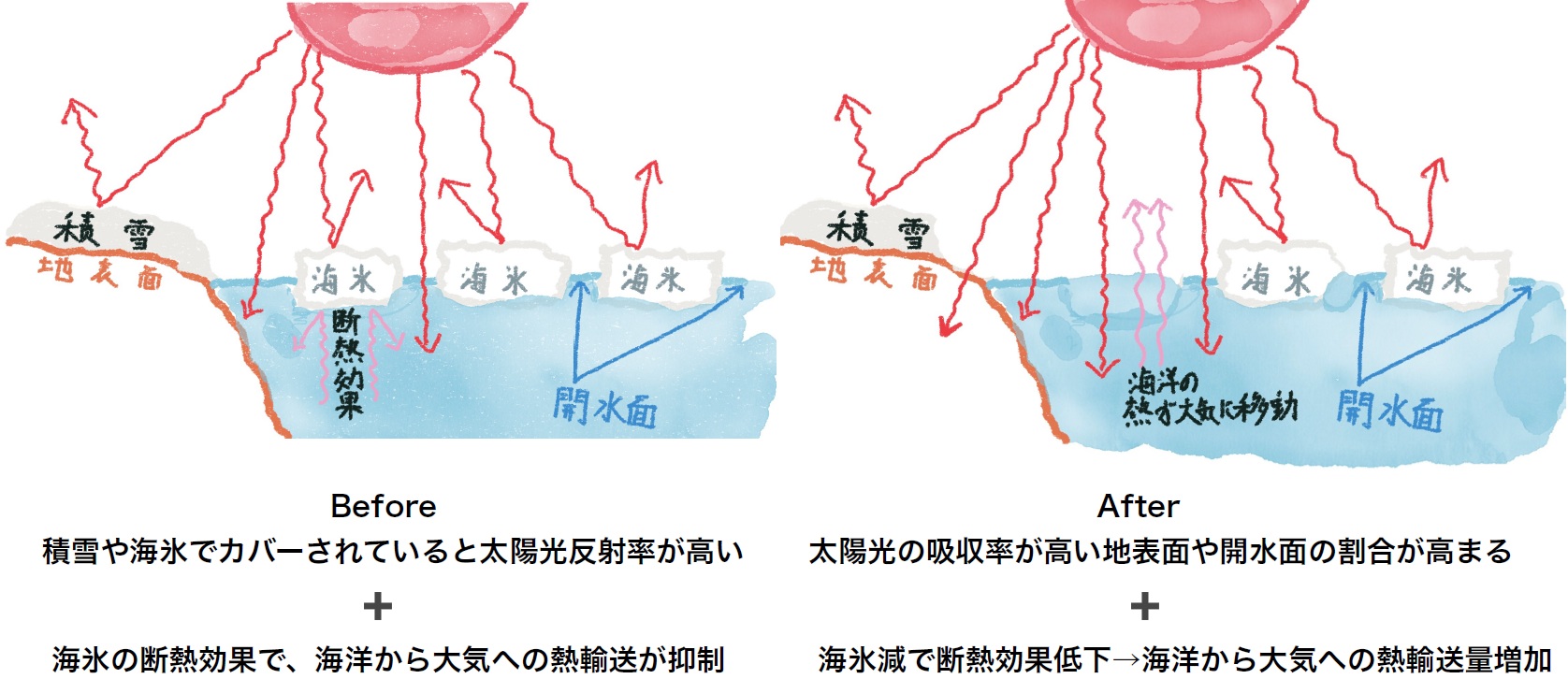

実は、海氷や雪というのは太陽光の7〜8割近くを反射しているんです。

ですが、氷が融けて海水になってしまうと、太陽光の9割を吸収してしまうのです。

あまりピンとこない方のために身近な例をあげます。

皆さん、夏の暑い日に黒色のTシャツを着てお出かけになられますでしょうか。

黒は太陽光をガンガンに吸収してしまうので、汗だくだくになってしまい熱中症で倒れてしまうかもしれませんよね。

それに対して、白いシャツであれば、太陽光の多くをはじき返すので安心ですね。

両者の表面温度は夏場ですと15℃も違うことがあるそうです!

(もっとも紫外線の話になってくると少し話は変わってきますが)。

この話と同じです。

氷だと、太陽光のエネルギーを溜め込むことがなくはじき返してしまうんです。

雪氷の存在のおかげで、地球全体でみたときの太陽光反射率を30%水準にまであげることができていると言われています。

それゆえに、雪氷には地球温暖化に対する抑止力があると言われているのです。

ですが、このような作用のある雪氷が融けてなくなってしまったら、どうなるでしょうか。

太陽光をどんどん吸収してしまい、ますます雪氷が融けてしまい、ますます地球温暖化に拍車がかかってしまいます。

こうした負のスパイラルのことを、ICE ALBEDO FEEDBACK(アイス・アルベド・フィードバック)と言います。

そのほか、比熱の関係で、大気が氷点下でも海水は簡単には凍りませんよね。

海水の方が外気よりも温度が高いわけです。

だからこそ、お魚さんは北極海でも生きているわけです。

海氷は、氷点下にまで冷え込んだ外気と、外気よりは暖かい海水とを隔てるバリアー(断熱材)のような役割をも果たしているのです。

その氷が融けてなくなったら、暖かな海水に触れた外気も温まりますよね。

北海道大学の杉山教授のお言葉を借りるなら、風呂に蓋をしなければ浴室全体が暖まってしまうこととパラレルに考えると良いでしょう。

外気が温まるということは北極圏の気温が上昇するということです。

気温が上昇すれば、さらに海氷が融けてしまいますね。

悪循環とは、まさにこのことです。

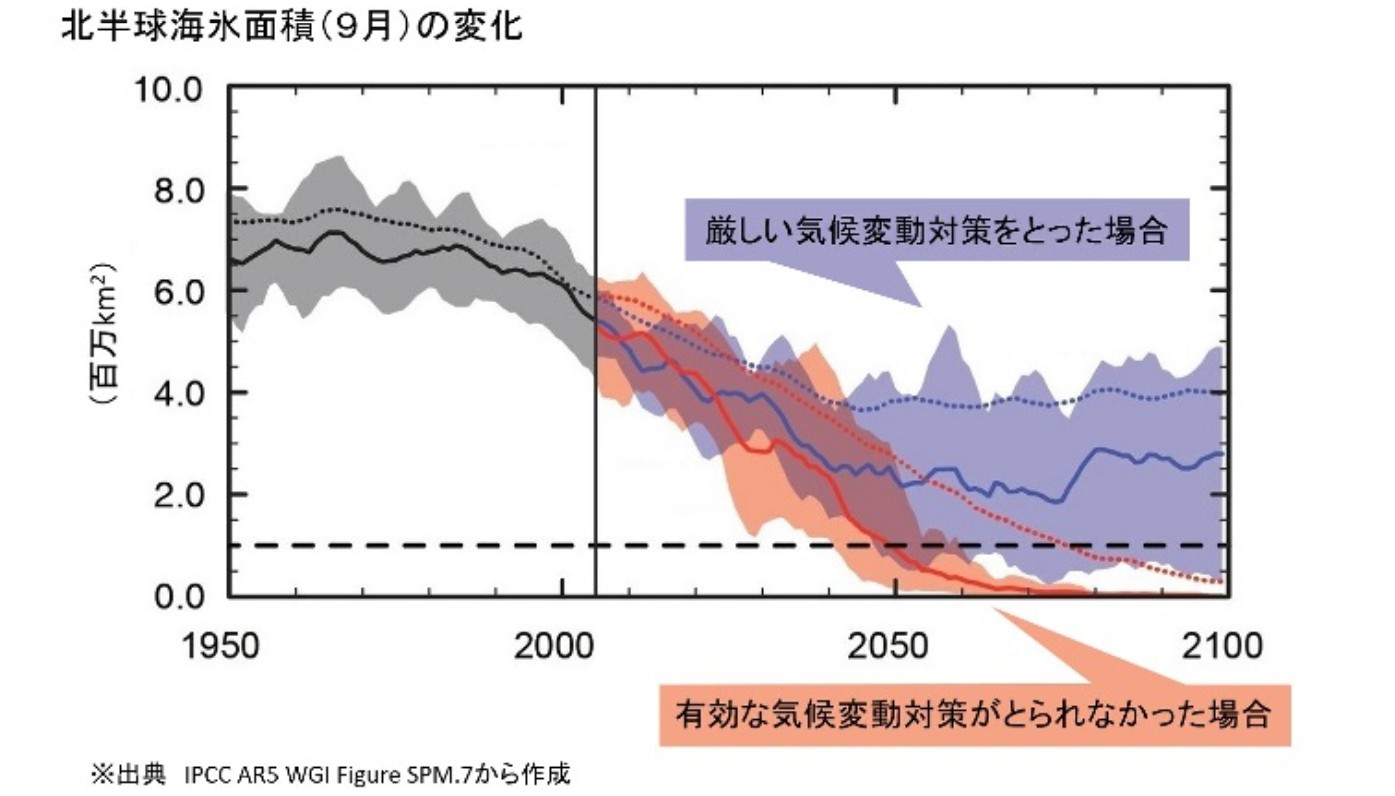

実際に、北半球の海氷面積は年々ものすごい勢いで縮小しつづけています。

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0323/climate_change/contents3/page2-6.html

話を戻します。海氷が融けて海水になると、太陽光をどんどん吸収してしまいます。

その結果、起きるのが海水の熱膨張です。

このことについて問うたのが次の設問(2)です。

熱をどんどん吸収した海水はどうなるかというと、体積が膨張し、水位が上昇するのです。

北極の氷が融けても、そのことだけでは海水面は上昇しませんが、太陽光をどんどん吸収した結果、海水が熱膨張を起こしてしまい海水面が上昇するんです。

この論理関係はめちゃくちゃ大事ですので、しっかり説明できるようにしましょう。

いかがでしょうか。だいぶイメージが膨らんだのではないでしょうか。

このような背景知識が頭にあれば、本問や次の(2)は容易に解けたでしょうが、こうした知識がなければ解けなかったのでしょうか。

いいえ、実際に上記の話を知らなくても本問を正解した生徒はいました。

その子の思考プロセスをお伝えしたいと思います。

(地理的思考でキッチリ正解を果たした塾生の思考プロセス)

まず設問文や図1ー1で高緯度地域の気温上昇が他の地域よりも顕著であることが示されています。

ともなれば、高緯度地域にしかないものがあるはずです。

それが指定語句でいうところの「海氷や積雪」のはずです。

気温が上がれば氷は融けます。

氷が融けると、氷がもともとなかった地域よりも気温が大いに変化する理由はなんなのかと問題文を読み替えました。

ここで、残る指定語句は「太陽光」と「反射率」に目を向けました。

両者はセットで使えそうだというのはすぐにわかりました。

太陽光の反射に関しては、小学校や中学校の理科で、地表に降り注いだ太陽光の熱エネルギー(赤外線)を大気中の温室効果ガスのせいで地球に閉じ込められてしまい、地球の温暖化が進むと学びました。

ですので、同じ原理で、太陽光が地表にどんどん吸収されるのは不都合で、どんどん熱を宇宙空間に逃がしてあげれば良いのだろうと考えました。

となれば、海氷や積雪は白色で、白は光を反射させる作用があると小学校で学びましたから、海氷や積雪は太陽光の反射率が高いのではないかと推測しました。

そうした雪や氷が融けてしまえば、これまで雪氷に守られてきた「聖域」たる北極圏がむき出しになってしまい、太陽光を反射できずに、恐ろしい勢いで気温が上昇することになると思ったのです。

図1ー1では各地域の平均気温が示されているのではなく、気温の平均変化率が示されているので、雪氷という鎧を失った高緯度地域はかつて経験したことがないダメージを受けて大幅な気温上昇の憂き目をみることになったと私は考えました。

いかがでしょうか。とても素晴らしい思考を展開してくれたなと誇らしく思いました。

アルベドの論点を知らずとも、頭の中に入っている基礎知識をフル活用して四苦八苦しながらも答えを紡ぎ出せた受験生がいるという事実が重要なのです。

それでは、解答例を示したいと思います。

解答例

太陽光の反射率が高い海氷や積雪が温暖化で融けて、低反射率の地表面や開水面の割合が増え、海洋から大気へ熱輸送量も増すから。(60文字)

太陽光反射率の高い海氷や積雪の融解に伴い地表面や開水面の割合が増え、太陽光吸収量と海洋から大気への熱輸送量が増したから。(60文字)

太陽光の反射率が高い海氷や積雪が温暖化により融けた結果、太陽光吸収率の高い地表面や開水面の割合が雪氷圏で高まったから。(59文字)

設問(2)

問題

図1ー2は、世界の平均海面水位の変化を表している。地球温暖化の影響もあって、最近数十年間にわたりグリーンランド氷床と南極氷床の総質量は減少傾向を示しており、両氷床の縮小は海面上昇に寄与している。一方で、海面上昇の要因は他にもある。図1ー2(a)はどのような変化による寄与か答えよ。

解説

いかがでしょうか。小難しいことが書かれているが、要するに海面上昇の一番の原因は何かと問われています。

そんなの知らないよと嘆いた受験生も多かったやもしれませんが、最新の教科書にはきちんと明記されていました。

市販の参考書や塾のテキストで地理を学習されている受験生は多いと思いますが、最後は必ず教科書・資料集・過去問に原点回帰をしていただきたいと切に願っています。

以下、筆者が赤字化。

グリーンランドや南極では氷床(大陸氷河)の融解が進んでいる。また、温暖化により水温が上昇した海水は膨張し、氷床・氷河などから融け出た水と合わさり海面水位を上昇させている

(二宮地理探究2024年版p69)

地球温暖化の結果、海水が温められて熱膨張したり、氷河がとけたりして海面が上昇すると、世界中で平野や島が水没する危険性がある。

(帝国書院地理探究2024年版p70)

世界各地で氷河の縮小・後退が生じており、グリーンランド氷床では大規模な融解がおきている。また高緯度地域では永久凍土の融解も進んでいる。温暖化の影響によって海水が熱膨張することに加え、融解した陸上の氷河や永久凍土の水が海洋に流れこむと、海面上昇がおこり、世界の低地が高潮や水没の危険にさらされる。

(東京書籍地理探究2024年版p68)

やはり教科書のクオリティが非常に高いことがうかがい知れます。

ということで、本問の正解は海水の熱膨張となります。

ただ、せっかくですから背景知識をもう少し掘り下げてみましょう。

本問の背景

図1ー2で示された通り、海水面上昇の原因には、様々なものがありました。

最たるものが熱膨張であることは、設問(1)でも説明した通りです。

ただ、設問(1)では北半球の高緯度地域にフォーカスがあてられていたところ、設問(2)で示された図1ー2では南半球の高緯度地域にある南極氷床の縮小にも言及がなされていました。

なぜ東大側は、単に高緯度地域とは書かずに、わざわざ「北半球」の「高緯度地域」と明示したのでしょうか。

その謎を解き明かしていきましょう。

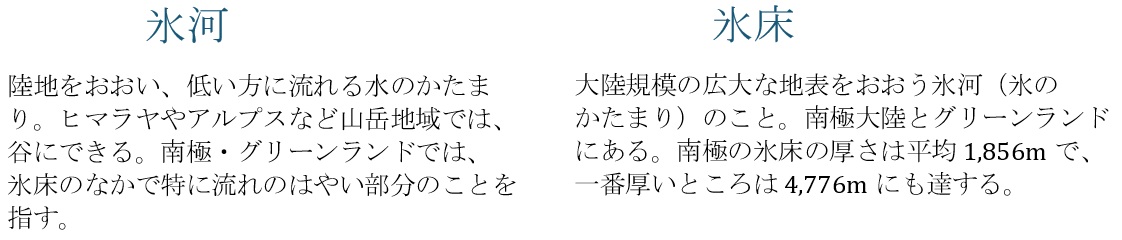

と定義されています。

教科書では、これらの氷が融けることでも海面上昇が起きるとかかれていますが、もしかしたら先にご紹介したアルキメデスの原理と矛盾するのではないかと思われたかもしれません。

まず北極圏の海氷は海に浮かんでいましたね。

海氷ということは、海にぷかぷかと浮かんでいる氷ということです。

それに対して、積雪や氷河や氷床は、いずれも陸地部分での話です。

陸地部分は海とは別物のはずですね。

その陸地から氷が融けて水となって「新たに」海に供給されるわけですから、その分、海の水かさは増えるはずですね。

それに対して、海氷はもともと海にぷかぷかと浮かんでいるもので海と一体をなしているものです。

まず、こうした違いをしっかり頭に入れておきましょう。

ここで、概略図を載せてみます。

いかがでしたか。「海氷」と「氷河OR氷床」が海面上昇に関わるメカニズムが異なることがわかりましたでしょうか。

今後の東大入試で、こうした論点が出題される可能性もありますので、しっかりと周辺知識を固めておきましょう。

なお、北半球にもグリーンランドという巨大な氷床(大陸氷河)はありますから注意は必要です。

以上のように、海水の熱膨張や、氷河・氷床の融解によって海水面が上昇するとどうなるのでしょうか。

仮に南極の氷が全部融けてしまうと、なんと海水面が100mも上がるという試算もあります。

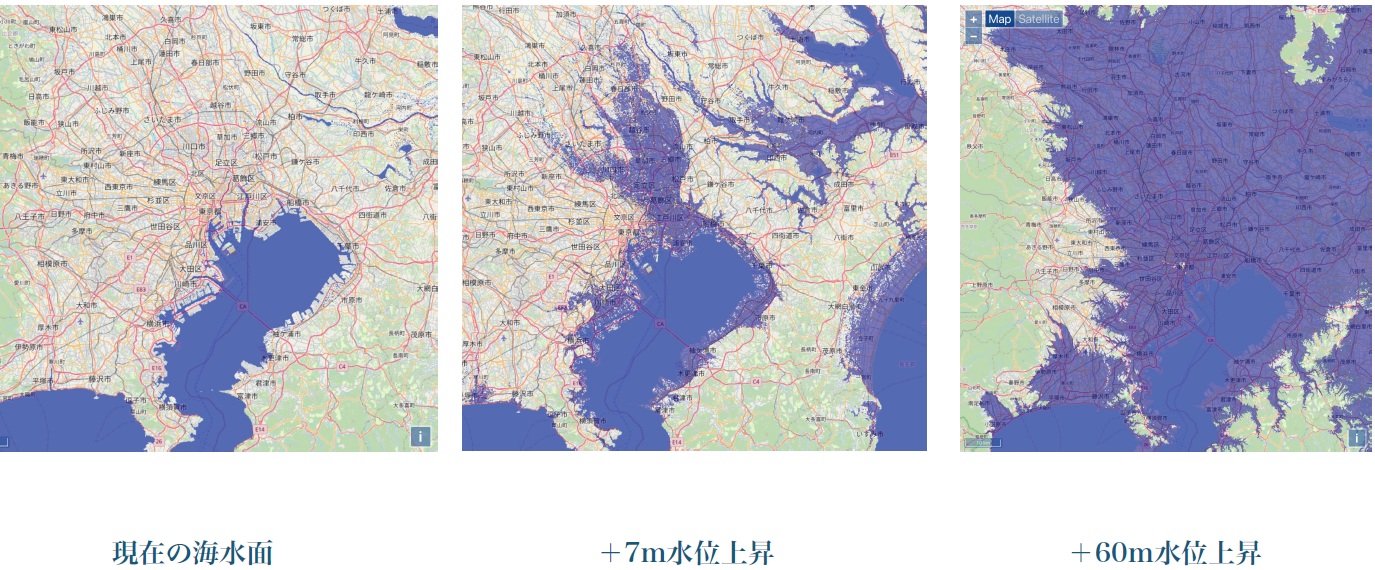

身近な例をあげますと、仮に海水面が60m上がると、日本で言えば首都圏の大半が水没することになります。

こちらの図をご覧ください。

いかがでしょうか。海水面が60m上昇すると、首都圏が海に沈んでしまいます。

100mだとどうなることかは想像するに難くはありません。

その他、東京大学のホームページでも解説されていますので、ぜひご覧ください。

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/z1304_00239.html

このように深刻化する海面上昇のほかに、世界中を震撼させている話があります。

それが、本解説記事の冒頭でもご紹介した大西洋の巨大な海洋循環(AMOC)が早ければ2025年に停止する恐れが出てきているということです。

細かな理屈は割愛しますが、グリーランドを覆う氷床が大規模に融解することで、大量の水が海水に流れ込むことが引き金になると言われています。

融解水は淡水ですから、それが大量に海に流れこめば、海水の塩分濃度が下がりますね。

こうした塩分濃度の変化が、巨大な海洋循環の動きを鈍くしてしまい、世界的な気候変動をもたらすのではないかと危惧されているのです。

ご興味のある方は、以下の記事もご覧ください。

https://www.jiji.com/jc/v8?id=202311ssamoc2

いかがでしたか。なかなか、壮大な話ですよね。

東京大学が2025年度入試の1Aで問うてきたのには、受験生を含めた多くの人たちに地球温暖化がもたらす差し迫った危機について真剣に考えてほしかったからかもしれません。

2021年1Aの北極圏における温暖化、2023年1Aの人新世、そして2025年1Aと一貫して同じメッセージを発信し続けています。

過去問探究を雑にやることなく、きちんと周辺知識を敬天塾の過去問解説記事などで固めることが合格ポイントなのだと改めて痛感いたしました。

それでは解答例です。

解答例

海水の熱膨張

設問(3)

問題

現在、ロシアや北米の広い範囲には永久凍土が存在する。将来の気温上昇は永久凍土の融解を通じて、さらなる地球規模の温暖化を引き起こす可能性があることが指摘されている。その仕組みを2行以内で説明せよ。

解説

設問(1)と(2)が地球温暖化に伴う海洋への影響に主眼を置いていたのに対して、設問(3)と(4)は陸上への影響にフォーカスが置かれています。

これは、まさに2021年度1A(1)の設問要求そのものです。

東大地理2021年1A(1)

気温が3℃以上上昇する地域(⚠︎北半球の高緯度地域)では、陸と海とにそれぞれどのような影響が現れると考えられるか。以下の語句をすべて使用して、あわせて3行以内で述べなさい。

航路 資源 地盤 生態系

いかがですか。瓜二つですよね。

過去問をしっかり探究した受験生であれば、2025年1Aの(1)や(3)や(4)は瞬殺で解くことができたでしょう。

2021-1Aを単に北極海航路を問うた問題だと思い込んでいた方は、分析が甘いです。

設問では、「どのような影響」と問われているに過ぎず、プラスの影響もあれば、マイナスの影響もあるはずです。

敬天塾の東大対策問題集地理鉄則集でも述べた「功罪を意識する」視点をもって周辺知識をしっかりと固めていたなら、最速で2025-1Aを仕上げられたはずです。

さて、設問(3)の解説に戻るとしましょう。

問題文では永久凍土の融解に伴い、地球規模の温暖化が引き起こされると書かれています。

しっかり読んで欲しいのですが、高緯度地域に限定されることなく「地球規模」で温暖化がもたらされると言っています。

なぜ、ロシアや北米の陸上における氷がとけたら、世界規模で影響が生じるのでしょうか。

当日の所感記事でもご紹介した通り、最新の資料集にはこのことがしっかりと明記されています。

永久凍土とは、1年以上にわたって温度が0℃以下の土壌をさす。・・・・降水が少なく酷暑・極寒という大陸性気候下にある永久凍土の分布域では、森林火災後の凍土融解に伴う地下氷からのメタンガスの発生が懸念されている。

(帝国書院『世界の諸地域NOW2024』p32コラム)

※筆者が赤字化

受験生の中には、古代から氷の中にはいろんなものが埋まっていることを思い出した人もいたかもしれません。

マンモスやらウイルスやらが氷漬けされているという報道をご存知の方も多いのではないでしょうか。

そこから、地球規模で温暖化をもたらす「何か」といったら、温室効果ガスだろうなと推測することもできたはずです。

たとえ、メタンという言葉をかけずとも、地球温暖化の元凶たるなんらかの気体があるところまで書けると良かったです。

本問を実際に試験会場で解いた塾生のコメントをご紹介いたします。

(塾生の思考プロセス)

高緯度地域から発生する何かで地球全体に影響を与えるものといったら、温室効果ガスくらいしかないと瞬時に思いました。

それくらいの知識しか教科書には書かれていないからです。

ただ、それだけだと60字の字数を充足できないと悩んでしまいましたが、設問文では「仕組み」を説明せよとあるので、地球温暖化のメカニズムも書いてねということだと気付きました。

設問文をちゃんと読むことは大事だなと痛感しました。

いかがでしたか。地理的思考の重要性を再認識できたのではないでしょうか。

なお、生物基礎を学ばれている方であれば、有機物が分解される際にメタンガスが発生することは既知のことと思います。

凍土に閉じ込められた二酸化炭素やメタンなどに留まらず、凍土に蓄積されていた有機物の分解によっても、これらの温室効果ガスが発生するという知識を駆使して解答できた受験生もいました。

最後にちょっとしたコラムです。

北海道大学の福田 正巳教授によると、シベリアに密度の高い植生が存在している理由は、永久凍土とタイガは共生関係にあったからだとのこと。

タイガの下にある永久凍土の表層部分が夏にとけて水分を補給してくれるからタイガは存続でき、永久凍土も針葉樹林が断熱材の働きをしているおかげで氷続けることができました。

このような共生関係が、森林伐採や森林火災で崩れようとしています。

永久凍土がなくなればシベリアには広大な砂漠が広がることでしょう。

凍土内の有機物が分解され、大量のメタンガスも発生するでしょう。

海氷が融けた時に同じく、陸上でも負のスパイラルが起きてしまうのです。

それでは、解答例を示したいと思います。

解答例

メタンやCO2が凍土融解で放出されるほか、凍土に蓄積されていた有機物の分解でも大量発生し、温室効果で気温が上昇する仕組み。(60文字)

⚠︎CO2は2文字でカウント

融解に伴い凍土に蓄積されていた有機物が分解されメタン等が発生し、凍土内のCO2等の温室効果ガスも大量放出し気温が上昇する。(60文字)

融解に伴い凍土に蓄積されていた有機物が分解されメタン等が発生し、凍土内に貯留されていたCO2等温室効果ガスが大量放出する。(60文字)

設問(4)

問題

永久凍土の広がる地域において、その融解が直接引き起こす経済的な損失の例を1つ挙げ、その損失が生じる理由と合わせて2行以内で述べよ。

解説

永久凍土は、ロシアや北米の広い範囲に存在する土壌です。

つまり、凍土の融解によって、それらの地域の人々にどのような損害が生じるのか、経済的な側面から考えなさいと言っているわけです。

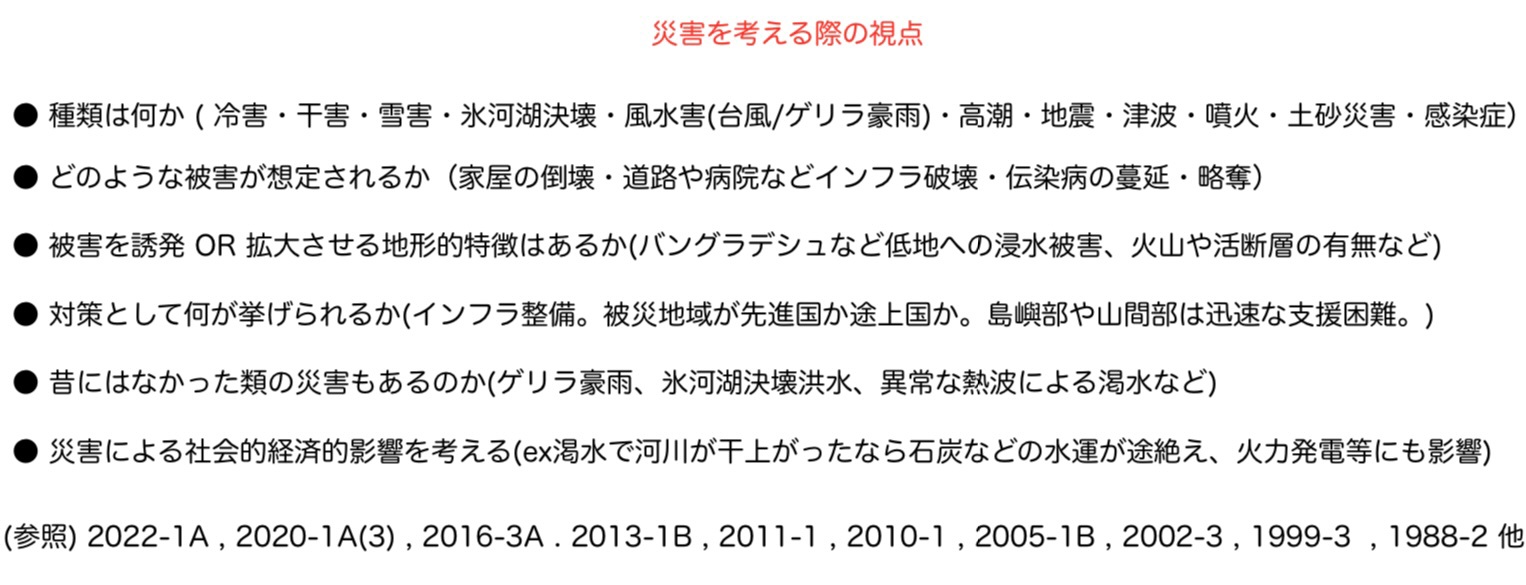

凍土の融解は地球温暖化によってもたらされるわけですから、自然災害の一種だといって良いでしょう。

東大地理では、自然災害による人間社会への被害について頻繁に問うてくることは過去問分析チャートからも明らかです。

こういった過去の出題を元に、「災害」という切り口から知識の総整理を行ってみると学びが多いはずです。

たとえば、

といった具合に、なるべく抽象化して考えましょう。

本問で問われている経済的な視点ということであれば、敬天塾の東大対策問題集 地理 鉄則集 大原則3に詳しい思考プロセスをご紹介しておりますので、併せてお役立てください。

さて、永久凍土は土壌でしたね。

土壌がもろく崩れれば、土壌の上の建造物に深刻なダメージが生じるはずです。

温暖化で凍土がとけだして地盤が不安定になって、家屋などの倒壊リスクが高まっています。

「砂上の楼閣」ならぬ「氷上の楼閣」とでも言える状況を前にして、高緯度地域の人々の暮らしに深刻な影響が生じているのです。

日本の地盤沈下の論点を思い出せたなら、答案の方向性を見定めやすかったのではないでしょうか。

家屋や、石油・天然ガスのパイプラインや、鉄道網や送電網や上下水道といったインフラが損害を被れば、数千兆円もの損害が生じるという試算もあるようです。

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00374/011300008/

それでは、解答例を示したいと思います。

解答例

凍土融解に伴う地盤の不安定化で、パイプラインや鉄道網や送電網といった経済インフラが損壊し、経済活動全般が停滞するから。(60文字)

永久凍土上に建つ家屋や工場といった建造物が融解に伴う地盤沈下で倒壊し、莫大な補修費用や移転費用を要することになるから。(60文字)

いかがでしたでしょうか。長くなりましたが、皆様の学習の一助になれましたら幸いです。

なお、6月ごろに作問担当の東大教授が講評を発表しますので、確認の上、敬天塾のホームページですぐにご紹介いたします。

ぜひ、ブックマークなどをお願いいたします。

【さらに深く学びたい方のために】

敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。

上記の地理の記事は敬天塾の塾長とおかべぇ先生が執筆しています。

おかべえ先生は、東大地理で60点中59点を取得した先生です!

どなたでも受講可能な、おかべぇ先生の授業はこちら ↓

解説.jpg)

解説-300x163.jpg)