2025年東大地理(第1問B)入試問題の解答(答案例)・解説

(編集部注1)難易度の評価など、当日解いた所感はこちらをご覧ください。

(編集部注2)実際の入試問題入手先

本解説記事を読むにあたって、事前に入試問題を入手なさることを推奨します。

・産経新聞解答速報 https://www.sankei.com/article/20250225-SS6KISNKS5BRTKNOCIBINS4GHI/?outputType=theme_nyushi

・東京大学HP https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e01_04.html

はじめに

1Aで意気消沈した受験生にとって、本問はオアシスになったのではないでしょうか。

東大地理が好んで出す「河川と人間活動」の論点がメインテーマですので、過去問探究をしっかりやってきた受験生にとっては瞬殺してほしい問題でした。

東大側もそのことは認識していたのでしょう。

シンプルに問えば受験生がサクサク解いてしまうことを危惧してか、

設問をまわりくどく書いたり、やたら多くの資料を用意したりして、

資料を見ただけで思考をやめてしまう受験生をふるいにかけようとしているようにも思えます。

ただ、じっくり読んでみると、所々に答えを出すためのヒントが隠されており、作問者としては平均点を上げたいという意図から詳しい図表や設問文を用意したのではないかとも解釈できそうです。

日頃の学習姿勢や過去問探究の精度によって、難しくも易しくも感じられた点、良問だと言えるのかもしれません。

さて、本問は東大で頻出の河川がらみの問題です。

過去問探究を進めるなか、河川の出題が多いことにお気付きだとは思いますが、気付いただけでは点数に直結しません。

東大がどのような切り口から問うてきているのかを分析した上で、関連する知識を教科書や資料集などで情報整理することまでが過去問探究の本質です。

ぱらぱらと赤本や青本をめくって終わりにしたり、数年分の過去問を解いて満足したりするのでは、たいして実力も伸びませんし、点数UPにもつながりません。

では、どうしたら良いのでしょうか。

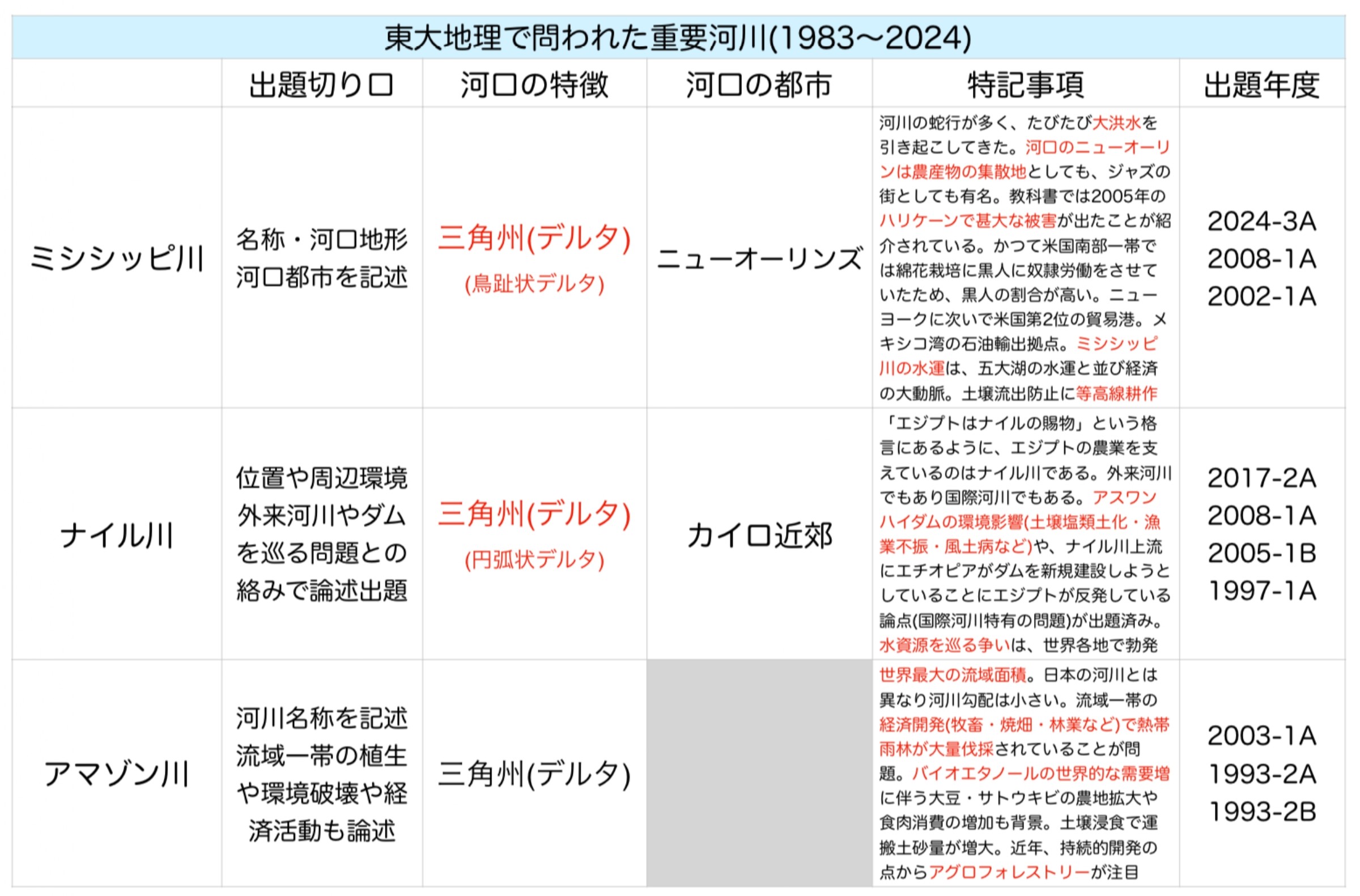

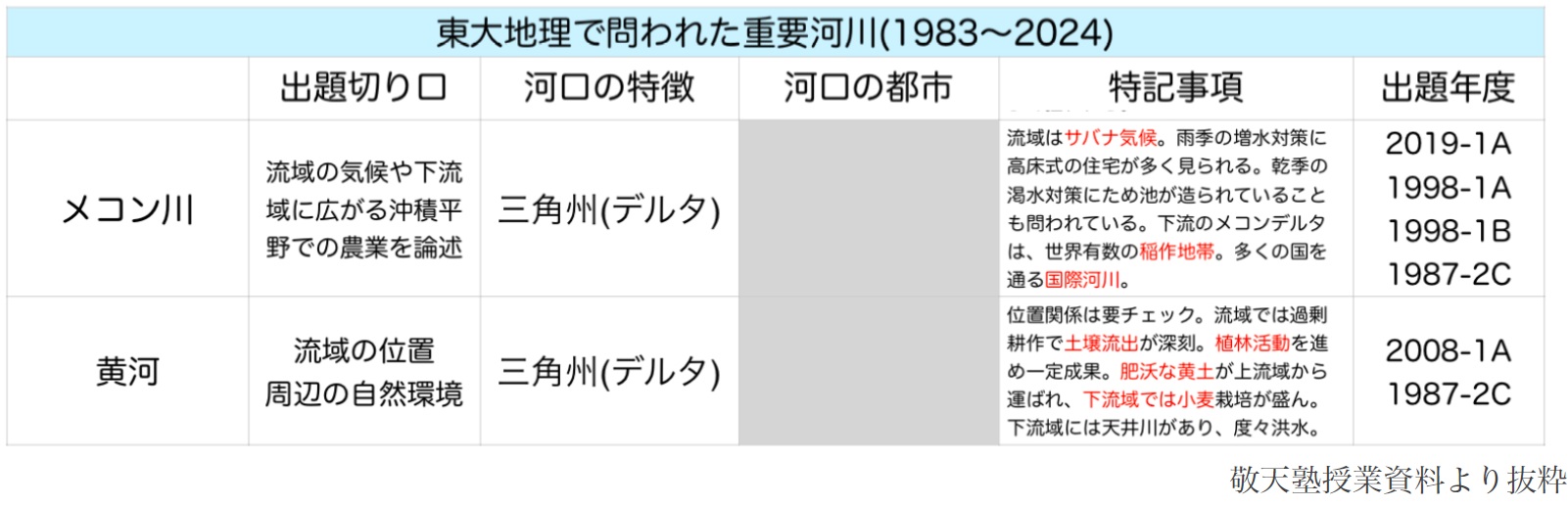

たとえば、過去問で出題された有名河川についてまとめてみるのです。

一例を挙げますと、

このように過去問で出題された有名河川について周辺知識をまとめてみるのです。

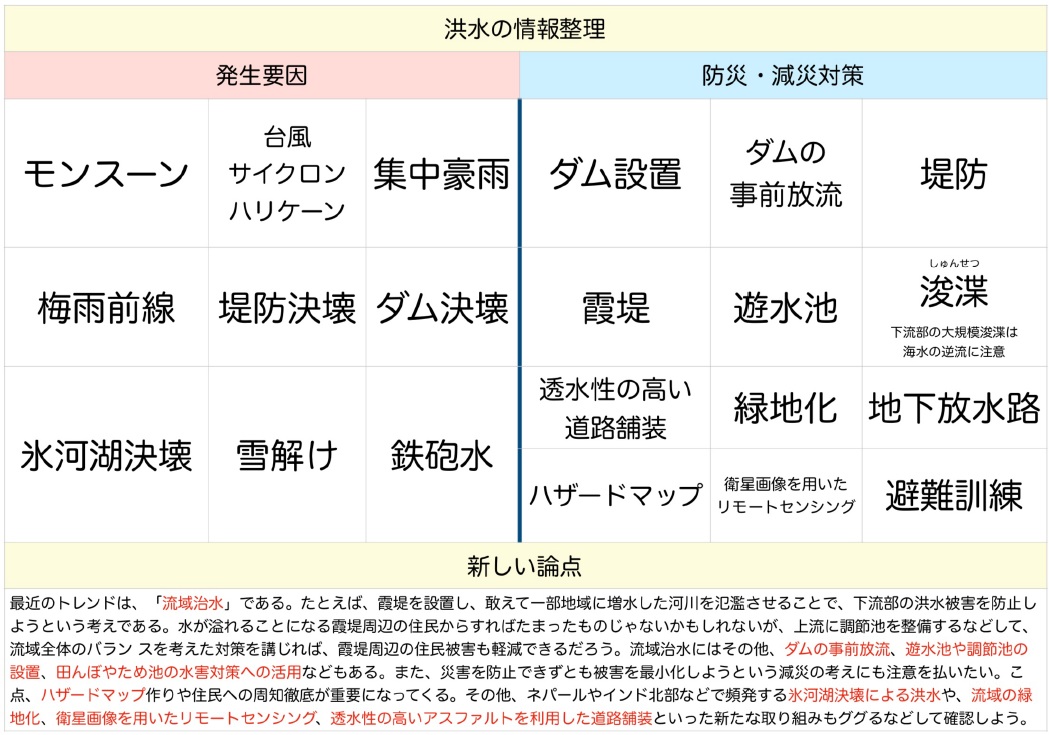

さらには、河川がらみでは災害という切り口もよく問われます。

河口が三角州である場合、しばしばサイクロンや台風による高潮被害の論点がセットで問われます。

大雨による洪水被害の論点も重要です。

洪水の発生要因は何か、防災・減災対策にはどのようなものが考えられるのか情報整理をしなければいけません。

天井川についても実際の模式図をもとにイメージを膨らませた上で、如何なる災害が生じるのか整理しておかなければなりません。

温暖化関連では河川の水位低下に伴う水運の支障による経済的打撃の論点も見過ごせません。

こうした負の側面のみならず、肥沃な土壌をもたらす洪水のプラスの側面にも目を向けねばなりません。

いかがでしょうか。「河川」がらみの論点は東大地理で頻出事項ですから、徹底して情報整理をするだけの価値があります。

本問を簡単だと思われた方は、とてもよく過去問探究できていると評価できます。

本問を難しいと思われた方は、敬天塾の解説記事や授業資料などを活用しながら東大の出題切り口をなるべく早くに学び取るようにしましょう。

敬天塾の東大地理対策映像授業でも申し上げましたが、情報戦を制する者が東大地理を制するのです。

今年の入試で悔しい思いをされた方、同日模試で全く解けずに意気消沈された方は、ぜひ東大に特化した戦略のもと、適切な訓練を実践なさってください。

設問(1)

問題

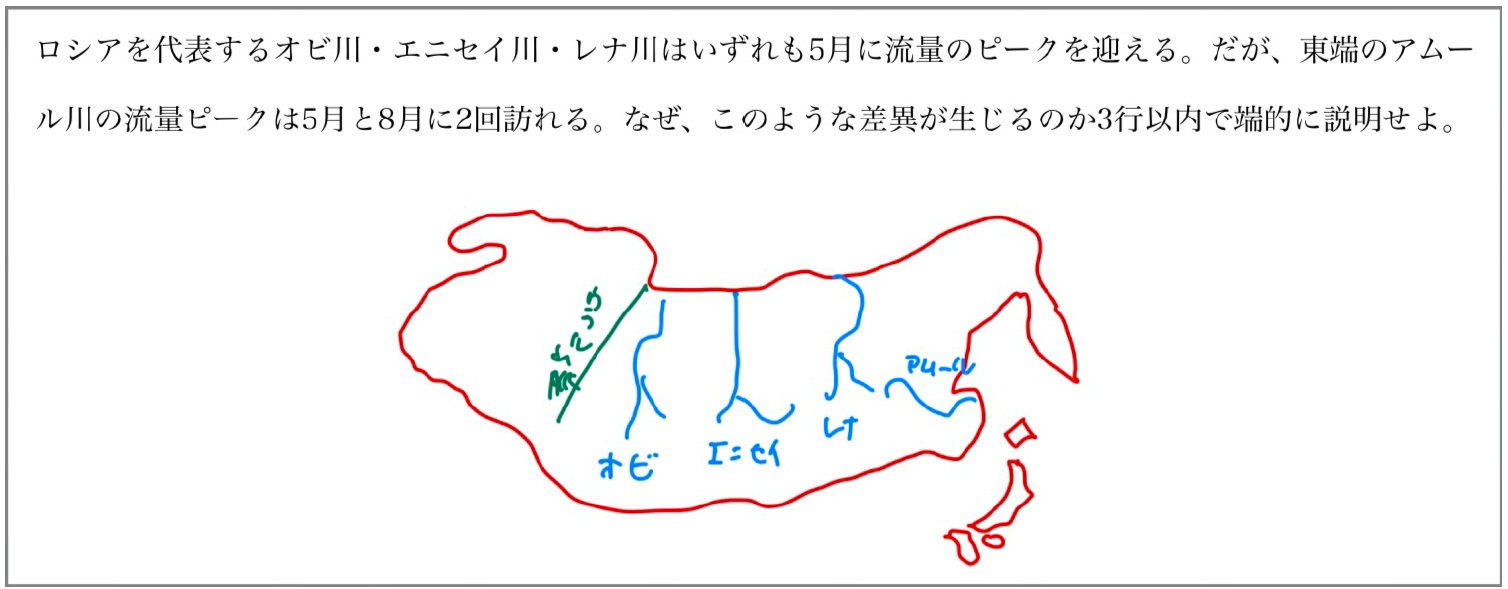

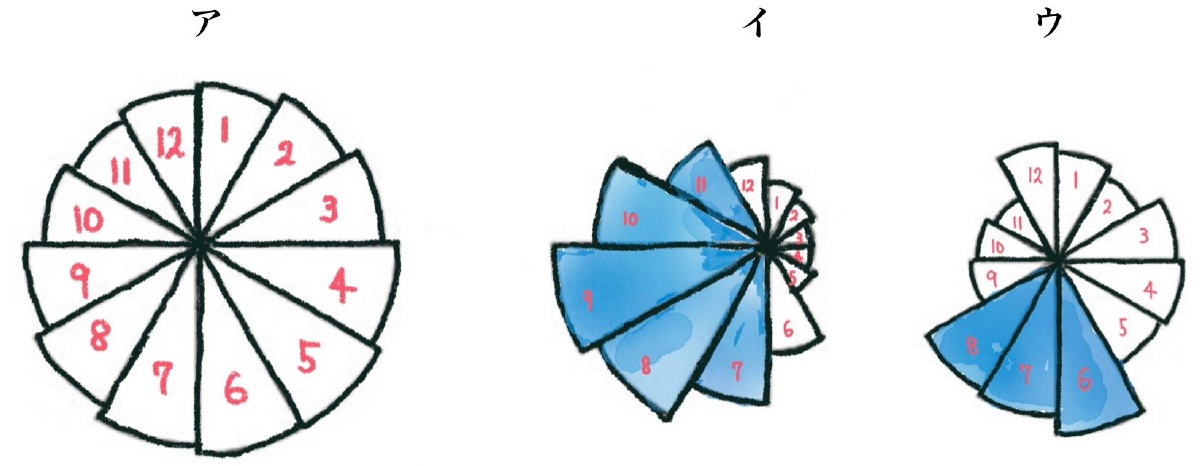

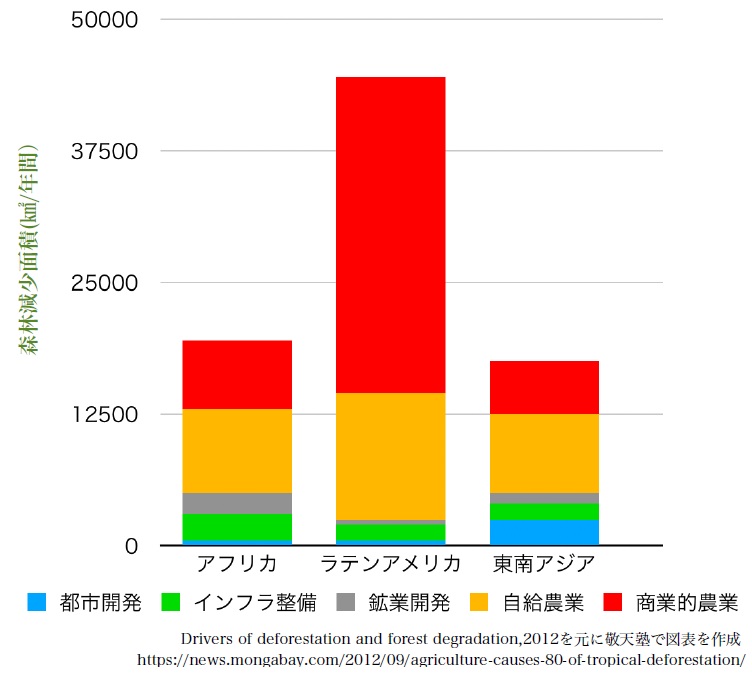

図1ー3は,1984年から2021年の河川の平均流量を月別に示したものである。1月から12月までを時計の0時の位置から時計回りに示している。半径は月平均流量の最大値が同じになるようにしている。図のア〜エは,それぞれ以下のどの河川に当たるか,アー◯◯のように答えよ。

黄河 メコン川 アマゾン川 ポー川

解説

今年度の東大地理では客観式の問題が昨年比で大幅に少なくなりました。

近年の客観式には難度の高い問題も多く、東大らしくない問題もちらほら見られていましたので、客観式問題の削減は好ましい傾向だと思います。

数少なくなった記号問題の1つが本問なわけですが、見慣れぬ図が出されていますので、「うわ!難しそう・・」と解くのを諦めた受験生もいたようです。

ですが、東大地理においては見慣れぬ図表が出された時ほどサービス問題になっていることが多いことは、過去問探究をしていれば周知のことです。

キッチリ取りに行きたい1問でした。

2024年1B解説記事でもお伝えした通り、見慣れぬ図表が出されたら、書き込みするなどしてシンプルに捉え直すことが重要です。

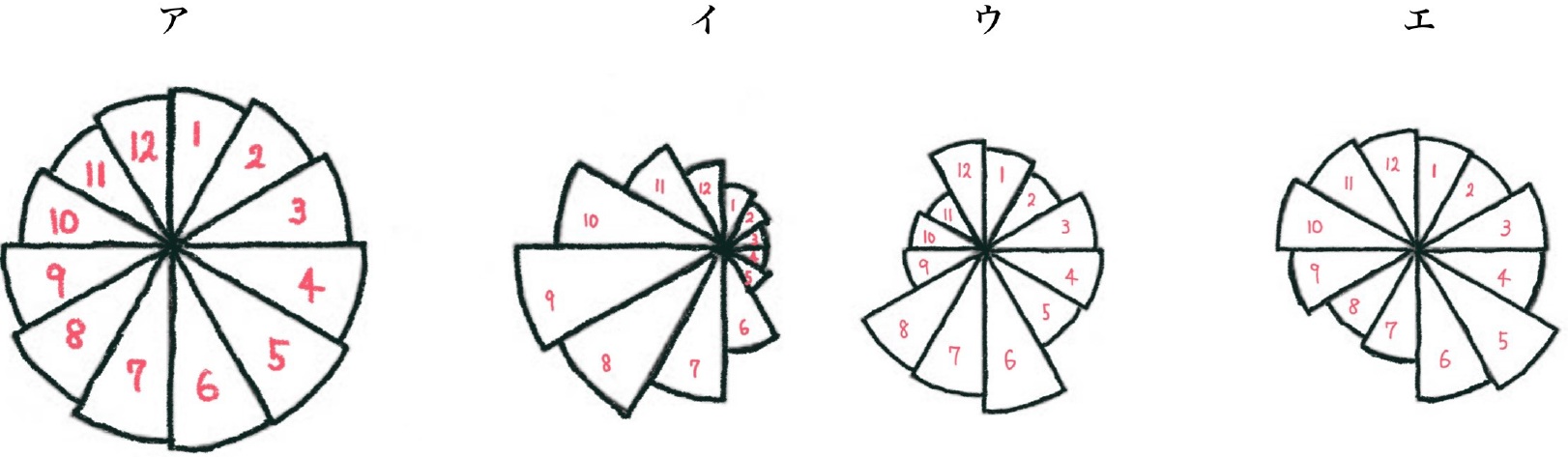

本問で言えば、設問文に「1月から12月までを時計の0時の位置から時計回りに」示したのが図1ー3とあるのですから、扇形の部分に1〜12までの数字を書き加えてみるのです。

いかがですか。だいぶ見やすくなりましたね。

次に、この手のデータ分析において重要なのは、ぶっ飛んだ数字やデータの部分に着目することにあります。

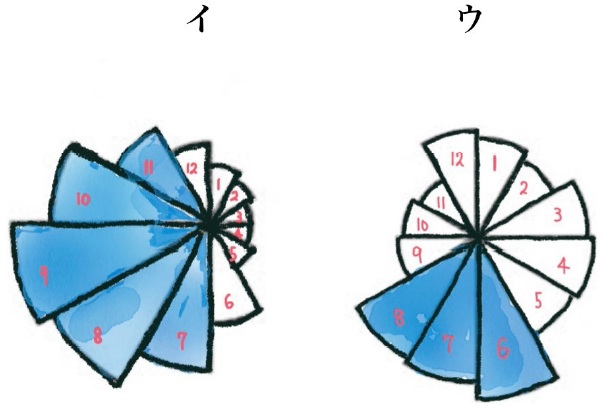

「ア」はどの月も大差はありませんから、いったん横に置いておくとして、

「イ〜エ」については、それぞれ流量が顕著に多い月がありますね。

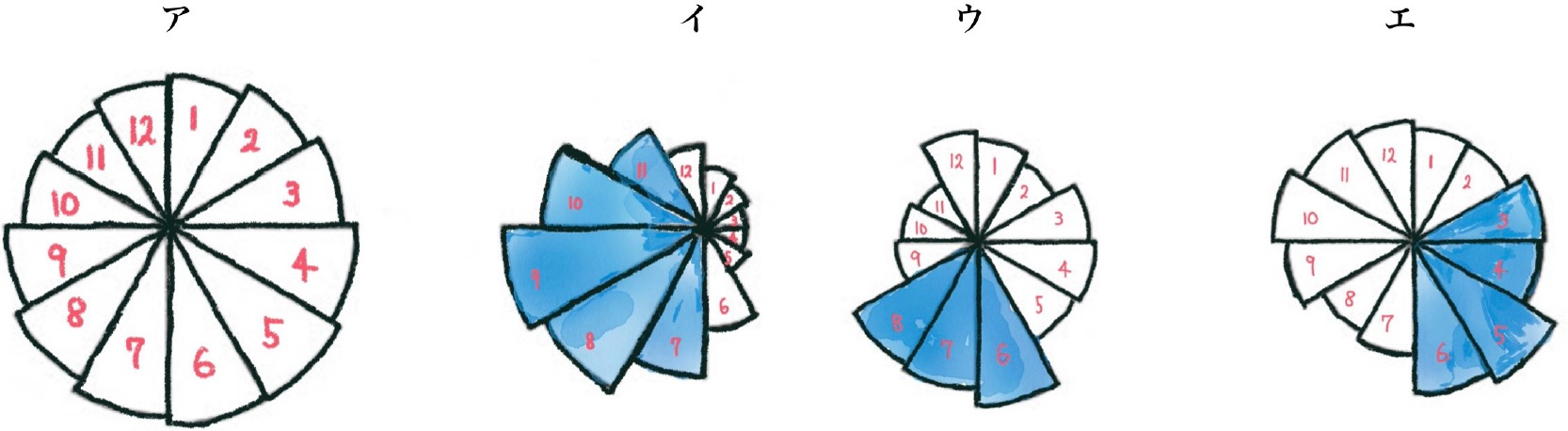

せっかくですから、色を塗ることで一目瞭然にしてみたいと思います。

だいぶ見やすくなりましたね!それぞれについて見ていくと、

- 「ア」は、年中一定の流量を誇っています。

さらには、円の大きさも群を抜いていますから、一年中かなりの流量がみられる大河だとわかります。 - 「イ」は、主に夏場(7〜9月)の流量が顕著です。

モンスーンの可能性を疑えます。 - 「ウ」も、主に夏場(6〜8月)の流量が顕著です。

ただし、冬場や春先にも流量がそこそこありますね。 - 「エ」は、主に春先(3〜5月)の流量が顕著です。

このことから雪解け水の可能性を疑えます。

以上の考察をもとに、今度は語群の河川についてみていくとしましょう。

語群では、

黄河・メコン川・アマゾン川・ポー川

の4つが挙げられています。

黄河・メコン川・アマゾン川の三河川は共通テストでも頻出ですから周辺知識も含めて頭に入っていなければいけません。

ポー川については、「え?どこにあるの?」「聞いたこともない」と思われた受験生もいたようです。

では、本問は解けないのかというと、そんなことはありません。

ちゃんとヒントを東大側は用意してくれています。

先の考察でも述べた通り、「エ」だけに春先の融雪水による流量増加の可能性がありました。

熱帯地域にあるメコン川やアマゾン川に融雪水というのはおかしな話ですし、黄河にいたっても雪解け水の話は聞いたことがありません。

となれば、ポー川がおそらく「エ」なのではないかと消去法で決めることもできたはずです。

ちなみに、雪解け水によって春先に増水する論点は共通テストでも頻出です。

敬天塾の『東大地理問題集 地理 比較編』でも取り上げております。

ちなみに、ポー川はイタリアを流れています。

アルプスの雪解け水で春先に流量が増えるのです。

それでは、他の河川に話を戻しましょう。

残るは、黄河・メコン川・アマゾン川です。

ここで残る記号をみてみると、

「ア」がどうしても気になります。

円のサイズが大きいということは、設問文から流量が大きいことを意味しますし、年間を通して一定の流量を誇っています。

このことから、世界最大の流域面積を誇るアマゾン川を「ア」として良いでしょう。

となると、残るは、黄河とメコン川です。

両者の過去問出題切り口をここで確認するとしましょう。

わかりやすいのは、メコン川だと思います。

モンスーンによって顕著な雨季が夏にあることで有名です。

残る選択肢の「イ」と「ウ」は共に夏場の流量が増えていますが、やはりぶっ飛んでいるのは「イ」でしょう。

先にも申し上げた通り、データ分析の際には顕著な部分に注目するのが合格ポイントです。

なお、データの読み取り方については、敬天塾の東大地理鉄則集でも着眼点をご紹介しておりますので、ぜひご活用ください。

以上より、

(解答)

アーアマゾン川 イーメコン川 ウー黄河 エーポー川

となります。こうした謎解きが楽しいと思われた方には、東大地理はものすごくオススメですよ!

最近では小学生も東大地理の問題を解いて楽しんでいるようです。

設問(2)

問題

図1ー4は,中国の9つの主要な河川流域における1973年から2016年の(a)ダムとえん堤の総貯水量の変化,(b)土砂流出防止のための土壌保全の行われた地域の総面積の変化,(c)1985年の値を1とした,河川から海への流出土砂量と降水量の変化, を示したものである。河川流出土砂量は新しい年代ほど変動の幅が小さくなり値も減少している。このような河川流出土砂量の変化の要因を,図1ー4に基づき2行以内で述べよ。

解説

本問の第一印象は、「東大教授は作問にすごく苦労されているんだなあ」というものでした。

複数の図表は与えられているのですが、それらが意味するところは要するに

- 中国では、たくさんのダムがつくられているよ

- 中国では、土壌保全が進んでいるよ。

- その結果、河川から海へ流出する土砂量が減ってきているよ

というものでした。

これって、設問文で問われていることそのものですので、図表を読み取れば小学生でも解ける問題です。

正直、なぜにこんな問題を東大側が出題してきたのか疑問に思いましたが、東大地理を単なる暗記科目だと捉えている受験生への警鐘なのかもしれません。

あるいは、次の設問(3)へ繋げるための誘導問題だとも言えそうです。

ともあれ、確実に仕留めたい問題であることに変わりはありません。

市販の参考書や予備校のテキストだけで勉強をしている受験生のなかには、中国は経済成長が著しく環境破壊をしまくっている国だから、土壌保全が進んでいるだなんておかしい!と思ってしまい混乱した方もいたそうです。

ですが、教科書や過去問を用いた学習をしていれば、こうした混乱は生じなかったはずです。

たとえば、

中国などの植林によってアジア全体では森林面積が増加している。

(二宮地理探究2024年版p64)

中国、アメリカ、日本、ドイツなどで太陽光発電が、また、中国、アメリカ、ドイツなどで風力発電が増加している。

(二宮地理探究2024年版p101)

中国とアメリカ合衆国の一次エネルギー供給の特徴とそれに対する政策的対応を、以下の語句をすべて使用して,あわせて3行以内で述べなさい。

需要 シェール 太陽光発電

(東京大学2021年1A(5))

のように、教科書や過去問では中国が環境保全に向けて動き始めている現状が明示されています。

さすがに、これまでのペースで環境破壊を続ければ、亡国の危機に見舞われると思ったのでしょう。

さて、話を戻すとしましょう。

本問で要求されていることは、河川流出土砂量が年々減っている要因を答えろというものです。

その際、図1ー4から読み取れる情報を元にせよと条件をつけています。

その図1ー4では、中国におけるダムと堰堤(えん堤)の貯水量の増加傾向(つまり、ダムが多く建設されているということです。設問(3)の問題文もヒントになるでしょうか)、並びに土壌保全面積の増加傾向が示されています。

まずダムと堰堤の貯水量が増えると、なぜ河川から海への土砂流出量が減るのでしょうか。

それは、河川の流量がコントロールされるからです。

河川の水がドバッと流れれば、それに伴い土砂もドバッと海まで流れていくはずです。

ですが、ダムをたくさん建設して、河川流量を調整できれば土砂流出量も減らせそうですね。

次に土壌保全面積が増加した理由について考えてみましょう。

思いつかなければ、逆を考えてみると良いです。

土壌が保全されない状態というのは何によってもたらされますか。

1Bの主題が「河川の流量や河川が運ぶ土砂量は、流域の環境や人間活動の影響を受ける」と冒頭で示されていますから、人間がやることで土壌がめっちゃくちゃになって土砂が大量流出することを考えてくれということです。

これは、もう森林破壊しかありませんよね。

ということは、土壌保全面積が増えているのですから、森林破壊の逆、則ち植林が進んでいると考えることができそうです。

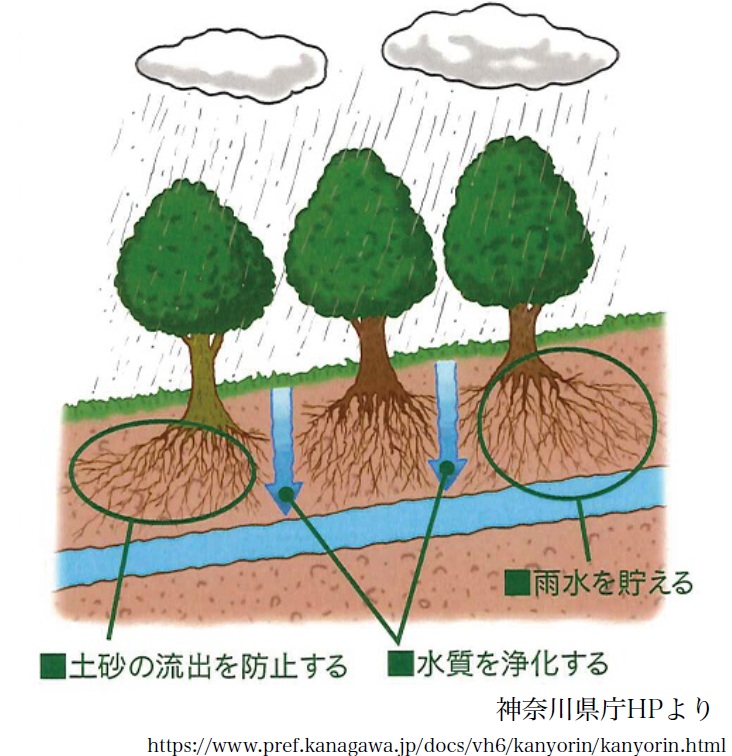

森林には「緑のダム」と呼ばれるように、雨水を貯えたり、土砂の流出を防止したりする機能があります。

2010年の東大地理第1問でも問われています。

さらには、中国の植林政策に関しては、東大地理2008年1A(4)でも問われています。

このあたりを端的にまとめれば良いでしょう。

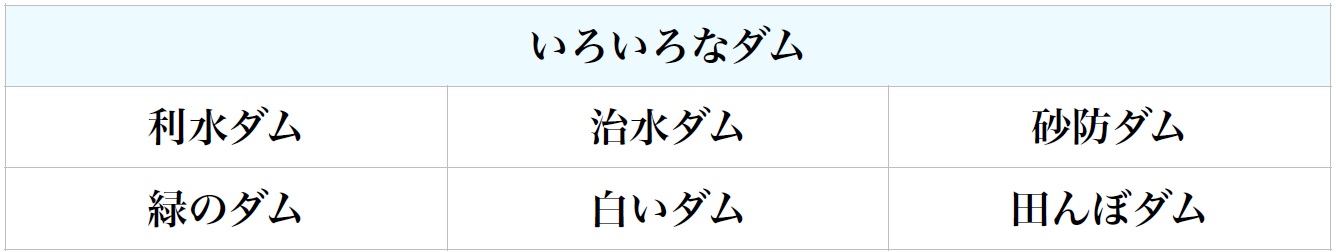

なお、ダムについては、東大地理で様々な切り口から過去に問われています。

しっかりと、周辺知識を押さえておくことが必要です。

ざっと挙げただけでも、6種類はあります。

それぞれについて定義を確認しましょう。

ちなみに、東大過去問では以下のような切り口で出題されています。

複数の河川を合流させず、流路が直線状になるように整備することがある。その目的を答えなさい。

(東大2016-3A(2)改題)

ザンベジ川のカリバダムと、エニセイ川のクラスノヤルスクダムの建設目的の違いを気候に関連付けて答えよ。

(東大2010-1A(2)改題)

ダムに土砂が堆積することによって生じる問題を「海岸」「洪水」「水資源」の3つの語句を使って説明せよ。

( 東大2010-1A(3)改題)

森林が「緑のダム」と呼ばれる理由を答えなさい。

(東大2010-1A(4)改題)

日本の日本海側の積雪や、ヨーロッパアルプス・ヒマラヤ・ロッキーなど世界各地に広がる氷河は、「白いダム」と呼ばれる。「白いダム」は、「緑のダム」と比較して、どのような役割があると考えられるか。「季節」「流出」「渇水」の3つの語句を用いて説明せよ。 (東大2010-1A(5)改題)

ダム建設の主な目的を、発電以外に2つあげよ。

(東大2004-3A(2)改題)

日本の河川環境は、堤防やダムの建設、砂利の採取などをはじめとする人間活動によって、大きく変貌してきた。たとえば、ダムの建設は、ダムの上流側と下流側の双方に影響を与え、河川の景観や生態系を変化させてきた。ダムの上流側および下流側の河川環境の変化について、「魚」と「侵食」の2つを用いて説明せよ。

(東大2004-3A(2)改題)

水資源開発としてとられてきた主要な方策としてダムがあるが、その効果と問題点を説明せよ。

(東大1988-2C改題)

いかがでしょうか。過去問探究の重要性に気付けたのではないでしょうか。

上記は一例ですので、その他の有益な過去問リストについては、敬天塾の『東大対策問題集 地理 比較編』の付録をご参照ください。

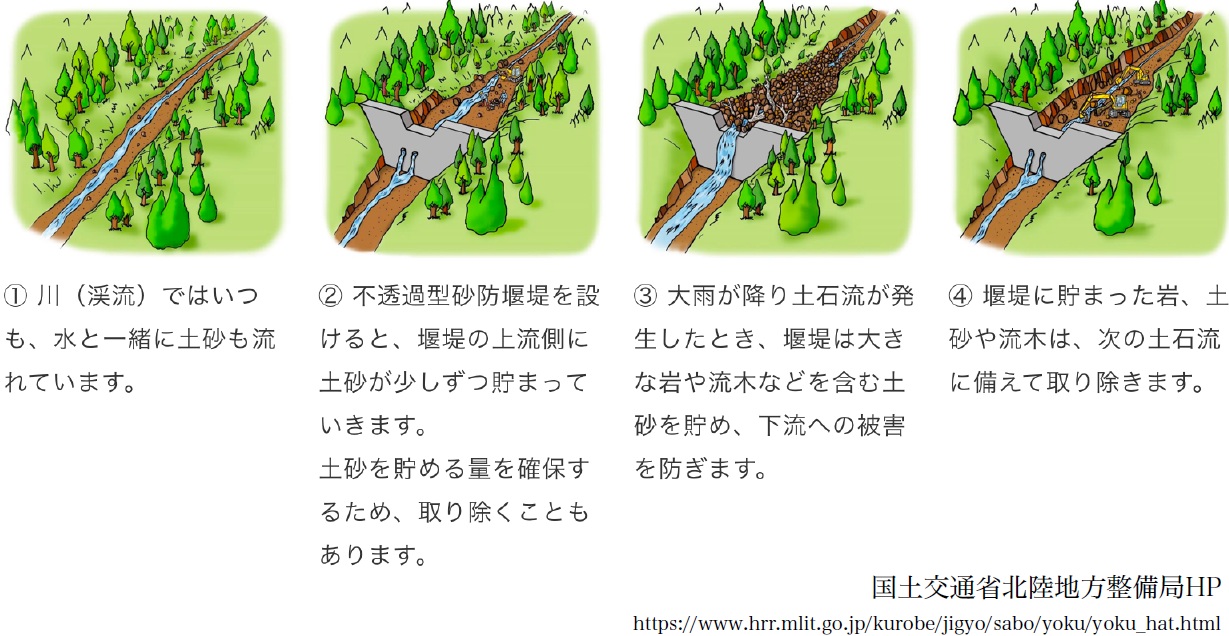

なお、本問ではダムの他に「えん堤(堰堤)」が挙げられていました。

堰堤とは、あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、ダムと違って貯水機能はなく、主に土砂災害を防ぐために設けられたものです。

東大地理2023年3Aで問われた砂防ダムをイメージすると良いでしょう。

以下の図がわかりやすかったのでご紹介いたします。

少し長くなりましたが、解答例を示したいと思います。

(解答例)

ダムや堰堤の新増設で河川流量や流出土砂量の制御を図ったことに加え、積極的な植林で土壌保全を図り流送土砂量を抑えたから。(60文字)

ダムやえん堤の新増設で降雨に伴う河川流量増や土砂流出量を低減させ、また積極的な植林政策の推進で土壌保全を図ったから。(58文字)

設問(3)

問題

ダムやえん堤の建設が進む東南アジアでは,河川流出土砂量は増加傾向を示す。その原因として考えられることを2行以内で述べよ。

解説

本問は、設問(2)と対をなす問題です。

地理学は、2つ以上の事象の比較を通じて本質を追究する学問ですから、本問のような地域間の比較問題は東京大学が好んで出題するところです。

話を戻しますと、本問では中国と同様に、東南アジアでもダムや堰堤の建設が進んでいるにもかかわらず、なぜか河川流出土砂量が増加傾向にある理由が問われています。

難問だと評する方もいらっしゃいますが、設問(2)と(3)の問題文をよーーーく見比べてみてください。

設問(3)では土壌保全についてなんら言及がされていませんよね。

つまり、東南アジアでは植林がそれほど行われていないことが理由として思いつきます。

ですが、植林がされていないから土壌流出量が増え続けているというのでは、論理の飛躍があります。

ダムや堰堤の新増設は図っているのですから、それらの土砂流出防止効果を上回る土壌流出が起きていなければなりません。

では、土壌流出を引き起こす要因はいったいなんでしょうか。

まずはじめに、本問で取り上げられている東南アジアとはどういう地域なのでしょうか。

経済発展が著しい地域ですよね。

東大地理2024-3Bでも地下鉄建設の話に絡めて、その旨が問われましたので記憶に新しいと思います。

経済発展がすすめば、工場や道路や住宅がガンガンにつくられることになります。

土地は無限にはありませんから、当然のごとく森林を伐採して用地を確保します。

「緑のダム」と称される森林が伐採されまくれば、どうなるでしょうか。

降雨に伴う土壌表層侵食を抑制できず、流送土砂量は大幅に増えていくはずですね。

新たなダムや堰堤建設では対応が追いつかないほどに、森林伐採や河川の流域環境の変化が深刻なものとなっているのです。

このことを踏まえて、本問が位置する1Bの冒頭で記された「土砂量は、流域の環境や人間活動の影響を受ける」という注意書きを読み返してみましょう。

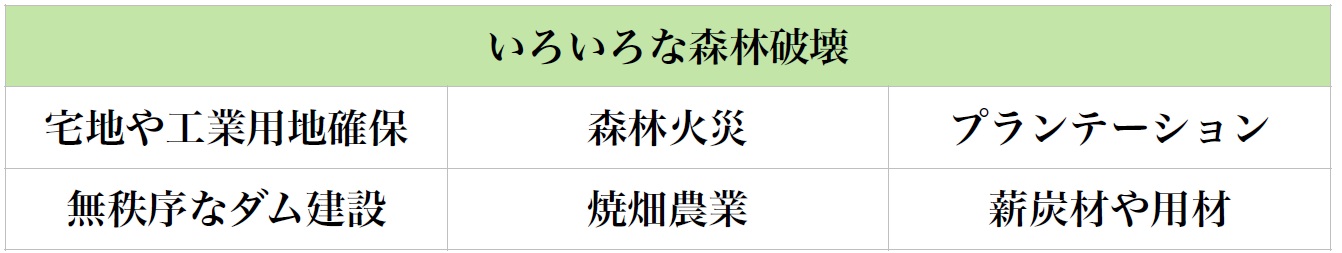

では、ここで森林破壊の具体的な形態を見ていくとしましょう。

ざっと挙げただけでも、これだけあります。

経済が発展し、人口が増えれば宅地がこれまで以上に必要になります。それに伴い道路だって建設しなくてはなりません。

食料需要が増して、これまで以上に焼畑農業やプランテーションを推し進めるかもしれません。

森林を伐採して焼畑をガンガンに行おうものなら、雨水によって土壌が流れる 「水食(すいしょく)」が起きてしまいます。

工業が発展すれば、工業団地を建設する用地も必要です。電力需要増に対応すべく発電ダムの建設を行うことだってあるでしょう。

近年の世界的な木材需要を受け、輸出用の用材確保のために森林が違法に伐採されている現実もあります。

このように見てみると、本問で書けそうな理由はたくさんあることに気付けます。

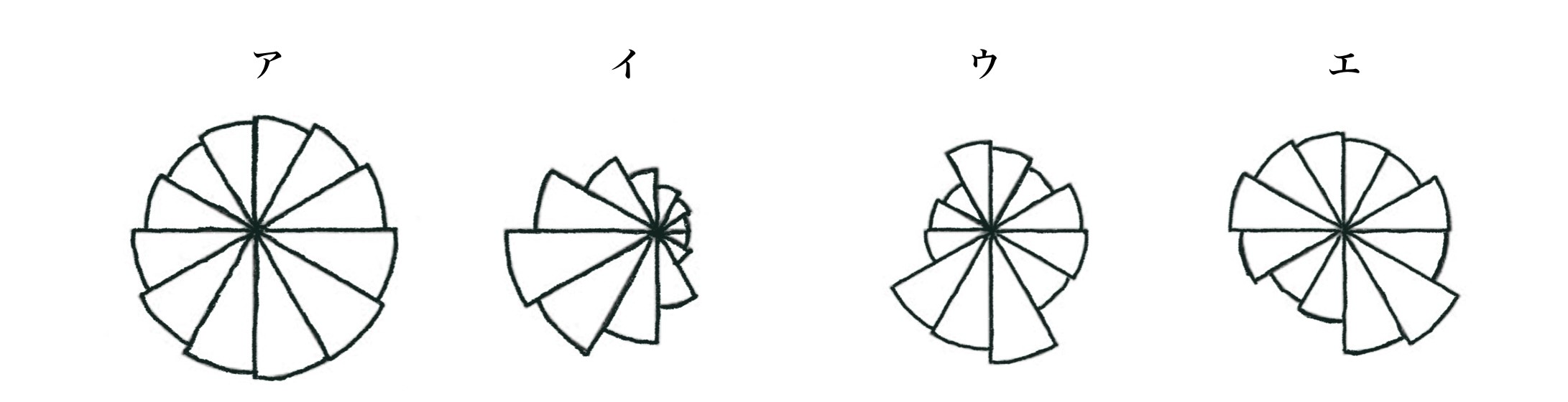

ちなみに、少し古いデータにはなりますが、2000〜2010年における森林減少要因をご紹介いたします。

東南アジアでは都市開発に伴う森林破壊がアフリカや南米より多いことがよくわかります。

それでは、解答例を示したいと思います。

(解答例)

(最初に書いた草案)

人口増加や経済発展に伴い宅地や工業用地等の需要が高まる他、電力需要増に対処すべく河川生態系を無視した大型ダム開発が強行され、土壌保全機能をもつ森林が大規模に伐採されたから。(87文字)

↓

(字数調整後の解答例)

人口増加や経済発展に伴う宅地開発や電力需要を賄うダム開発等が急増して、土壌保全機能をもつ森林が大規模に伐採されたから。(60文字)

人口増加や経済発展に伴う都市開発やインフラ整備で、土壌保全機能を持つ森林が無秩序に伐採され大規模な土壌侵食が起きたから。(60文字)

設問(4)

問題

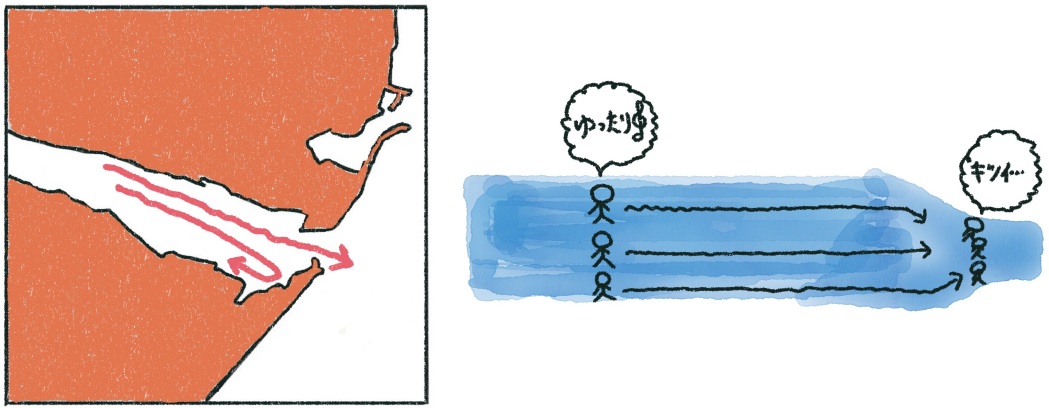

河川から海への土砂の供給量の変化は,砂浜や砂嘴, 砂州の形成に大きな影響を与える。図1ー5に示した河口砂州と呼ばれる堆積地形は,外洋に面した波浪の影響の強い河口部に形成される。河口砂州は自然災害を軽減させる場合と増大させる場合がある。それぞれの場合について, 該当する災害と河口砂州が与える影響を合わせて2行以内で述べよ。

解説

あまり見かけたことがない問題です。先程までの設問とは打って変わって、現場思考が強く求められる1問です。

こうした問題を毛嫌いする受験生が非常に多いですが、見たことがない図や表が出された問題の時ほど、ヒントが多く散りばめられているものです。

「宝」探しのように、ヒントを探すことを心がけましょう。

まず、設問情報を整理すると、

- 河口砂州は、外洋に面した波浪の強い河口部に形成される

- 自然災害を軽減させる働きがある。

- 自然災害を増大させる場合もある。

とあります。

河口部で考えられる災害はなんでしょうか。

ざっとこんなところだと思います。

まず思いつきやすいのは、自然災害を「軽減」させる例ではないでしょうか。

設問文に「外洋に面した波浪の影響の強い河口部」とありますから、高い波にさらされる環境にあるわけです。

図1ー5で示された河口砂州は、まるで堤防のように外洋と河川を隔ててくれていますから、高潮や津波による遡上波の威力を軽減させてくれることが期待できそうです。

問題は、もう1つの自然災害を「増大」させるケースです。

意外に悩んだ方も多いかもしれませんが、先程とは逆に河川から外洋に向けた流れを考えてみてはどうでしょうか。

則ち、

このように河口砂州が河川の流れを妨げているとも言えますね。

イメージしづらければ、狭い出口に人が押し寄せている情景を思い起こしてみてください。

要するに上流から流れてくる水を部分的に堰き止めてしまっていますから、スムーズに外洋に排水ができず河口部一帯の氾濫・浸水リスクが高まってしまうわけですね。

このあたりをまとめれば、解答が出来上がるでしょう。

(解答例)

高潮等による遡上波の低減に資する防波堤機能を果たす一方、河口を狭めているため洪水を海へ十全に流せず浸水氾濫被害を招く。(60文字)

高潮や津波等による遡上波被害を低減できる一方、河口閉塞で豪雨時の洪水を海へスムーズに流せず浸水や氾濫被害の拡大を招く。(60文字)

なお、洪水絡みでは以下のURLも有益です。

国土地理院 ~洪水はなぜ起こるのか~ https://www.gsi.go.jp/common/000235065.pdf

国土技術センター 意外と知らない日本の国土 https://www.jice.or.jp/knowledge/japan

NHK 流域治水とは https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/select-news/20200721_01.htm

流域治水については敬天塾の『東大対策問題集 地理 (特別編)最新ワード集2025』でも取り上げておりますので是非ご覧ください!

【さらに深く学びたい方のために】

敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。

上記の地理の記事は敬天塾の塾長とおかべぇ先生が執筆しています。

おかべえ先生は、東大地理で60点中59点を取得した先生です!

どなたでも受講可能な、おかべぇ先生の授業はこちら ↓

解説2025.jpg)

解説.jpg)

解説2025-300x161.jpg)