敬天塾presents 東大入試直前期 合格ポイント集 世界史編

〜東大入試直前期に注意すべき点・出題予想〜

多くの受験生が太刀打ちできないであろう分野をご紹介します。

東大世界史において満点を取る戦略については、すでに映像授業【東大世界史 戦略編】東大世界史で満点を取った講師による特別授業などでお伝えしてきました。

(東大世界史戦略編)

映像授業【東大世界史 戦略編】東大世界史で満点を取った講師による特別授業

それに加えて、2023年度入試で世界史50点を奪取された合格者による過去問実況中継解説もこれまで何本かご提供して参りました。

2023年東大世界史(第一問)入試問題の解答(答案例)と解説~50点合格者による実況中継~

この記事も合わせてご参照することで、自信をもって東大入試に臨めることでしょう!

① 最新の出題傾向

東大世界史の花形とも言える大論述が2024年度入試から2分割されたことは話題を呼び、2025年度入試でも踏襲されることとなりました。

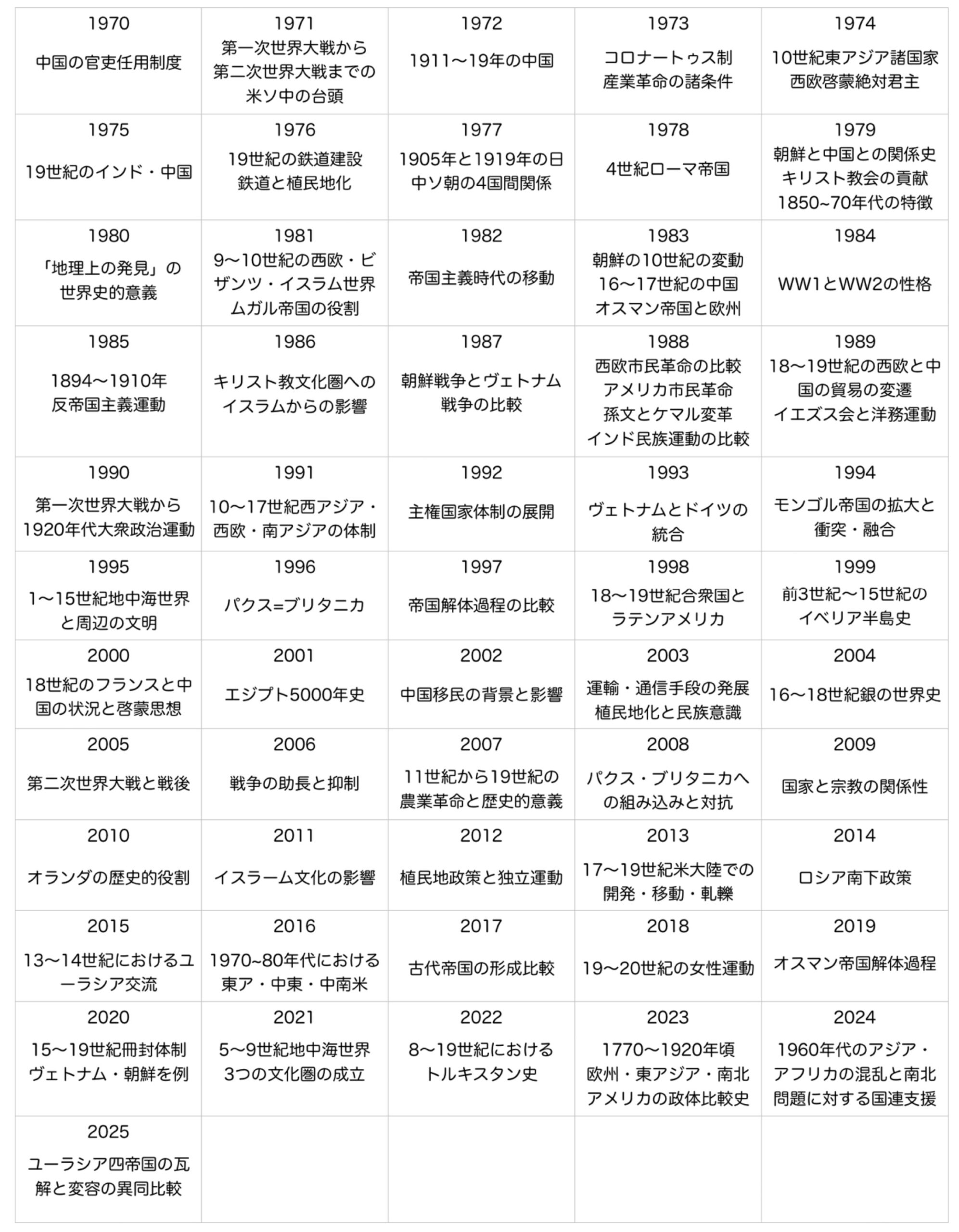

大論述の出題傾向につきましては、過去問解説記事でご案内したように以下の表のようになりますが、本稿ではさらに細かく分析していきたいと思います。

上記の一覧ではメイントピックを端的に知ることはできますが、細かな切り口や出題地域については分かりません。

まず、切り口について詳しくみていくとしましょう。